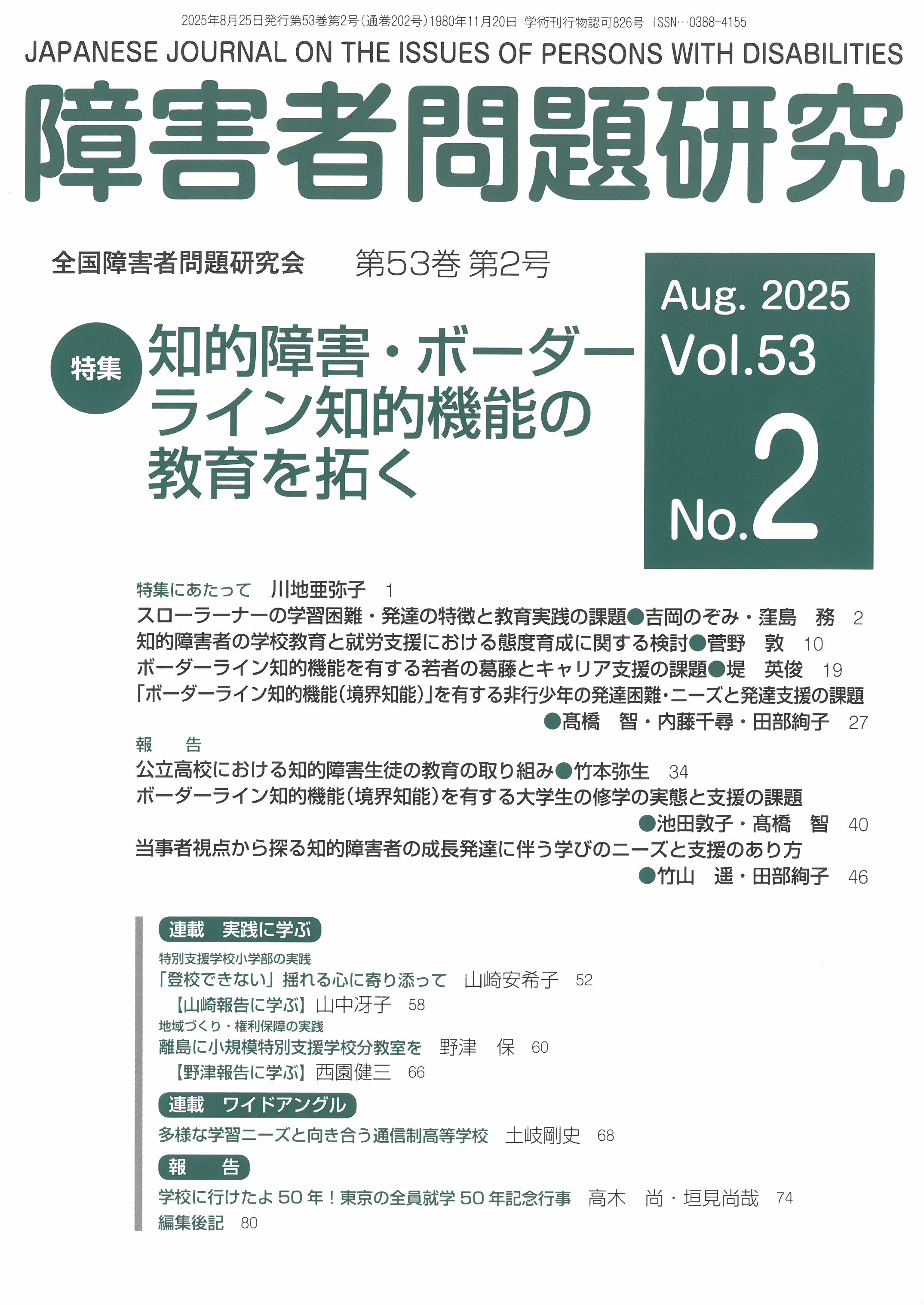

障害者問題研究53巻2号 知的障害・ボーダーライン知的機能の教育を拓く/話題に

「障害者問題研究」53巻第2号 特集=知的障害・ボーダーライン知的機能の教育を拓く

JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES

2025年8月25日発行 第53巻第2号(通巻202号)

ISBN978-4-88134-256-5 C3036 定価2750円(本体2500円+税)

特集 知的障害・ボーダーライン知的機能の教育を拓く

特集にあたって

川地亜弥子(神戸大学人間発達環境学研究科)

スローラーナーの学習困難・発達の特徴と教育実践の課題

スローラーナーのA児の10年間の発達経過と教育指導

吉岡 のぞみ(小学校教諭・SKCキッズカレッジ)・窪島 務(滋賀大学名誉教授・SKCキッズカレッジ)

スローラーナーは,学習上の困難を有するボーダーライン知的機能の子どもを指す.その特徴は,1つに,学力不振があること,とりわけ抽象的思考の段階に入るところでの大きなつまずきを示す.2つに,知的障害には該当しないが,知的機能に大きな制約があり,IQ70~85の範囲にある.3つに,年齢にふさわしい集団参加と社会的適応能力が乏しいという特徴がある.また,心理的不安が大きく,獲得したスキルを新しい課題や新しい状況に適用することが困難である.今日の最大の問題は,教育学が理論的にも実践的にもその存在を認知していないことである.教育・心理的側面から見たときの指導の基本は,レジリエンス(回復力)と困難に立ち向かう能力を高めることであり,そのためにはa)子どもの安心と自尊心を第一におくこと,b)社会的認知と教育的支援方策を生み出すこと,c)社会的対処能力を高めることが重要である.本稿では第1に,スローラーナーの特徴と研究動向を確認しつつ,第

2 にスローラーナーである1人の子ども(A児)の小学校1年から高等学校入学までの10年間の学習困難の実態と発達の可能性を,質的記述的方法を用いて明らかにした.

知的障害者の学校教育と就労支援における態度育成に関する検討

態度とは,そしてその育成の考え方

菅野 敦(東京学芸大学名誉教授)

本稿では,近年,学校教育において特に育成が求められるようになった「主体的に学習に取り組む態度」と,就労支援において重要な「働く態度」について,両者の関係とその育成に関して検討,考察した.はじめに,態度を3つの要素から整理し,定義した.さらに,学習活動や作業活動への取り組みで現れ,変化する姿・行動を態度として捉え,諸活動への取り組みの過程を辿ることで

6 種類の態度を見出した.それら6種類の態度は,生涯発達支援の視点に立ちライフステージ各期の発達課題への取り組みから,水準の異なる態度で,しかも階層の構造で捉えられることを明らかにした.

ボーダーライン知的機能を有する若者の葛藤とキャリア支援の課題

当事者のライフストーリーを手がかりとして

堤 英俊(都留文科大学教養学部学校教育学科)

本稿では,当事者のライフストーリーを手がかりとして,ボーダーライン知的機能を有する若者の葛藤とキャリア支援の課題について明らかにすることを試みた.その取り組みの過程で浮かび上がってきた,当事者の葛藤に関わるキーワードが,「内なる能力主義」であった.それを踏まえて,キャリア支援の課題として,①「本人なりの合理性」を把握した上で実践を行うこと,②就労支援のみに注力するのではなく,生活の質(QOL)の向上を目的とした実践を展開すること,そして③「複数の居場所をもつ」ことを支援するという視点のもとに,就労支援の取り組みを位置づけること,という3点を提起した.

「ボーダーライン知的機能(境界知能)」を有する非行少年の発達困難・ニーズと発達支援の課題

少年院在院少年の面接法調査から

髙橋 智(東海学院大学人間関係学部子ども発達学科)

内藤 千尋(山梨大学大学院総合研究部教育学域障害児教育講座)

田部 絢子(日本大学文理学部教育学科)

本稿では,筆者らがこれまで少年院において実施してきた継続的な面接法調査結果をもとに,「境界知能」を有する非行少年の発達困難の実態と支援ニーズおよび発達支援の課題について検討してきた.「境界知能」等の発達困難を有する少年の多くは,学校忌避・逃避や不登校等に伴う長期間の学習空白を有しており,就労・社会的自立に必要な基礎的学力を習得できておらず,少年院ではその点の発達支援が大きな課題になっている.法務省の再犯防止推進計画でも重点課題として学校等と連携した修学支援の実施が掲げられている.法務省は2024年度より全国すべての少年院で通信制高校に入学できる制度を開始したが,さらに少年院内における高校・特別支援学校の分校・分教室設置や大学等の高等教育への進学保障にも着手することが求められている.

公立高校における知的障害生徒の教育の取り組み

神奈川県の「インクルーシブ教育実践推進校」を事例に

竹本 弥生(横浜薬科大学)

ボーダーライン知的機能(境界知能)を有する大学生の修学の実態と支援の課題

当事者の聞き取り調査から

池田 敦子・髙橋 智(東海学院大学人間関係学部子ども発達学科)

当事者視点から探る知的障害者の成長・発達に伴う学びのニーズと支援のあり方

竹山 遥(知的障害当事者・大学卒業・企業正社員)

田部 絢子(日本大学文理学部教育学科)

連載 実践に学ぶ

特別支援学校小学部の実践

「登校できない」揺れる心に寄り添って

山崎 安希子(奈良県・公立校)

【山崎実践に学ぶ】

子どもの混乱を受け止め子どもにとっての登校の価値を考える

埼玉大学 山中冴子

地域づくり・権利保障の実践

離島に小規模特別支援学校分教室を

地域と結びついた教育実践を創造し,地域を支える人を育てるために

野津 保(元 島根県立隠岐養護学校)

【野津実践に学ぶ】

地域と共に歩み,離島の声を拾い上げ,そして願いを実現していく

麦の芽福祉会・ユーススコラ鹿児島 西園健三

連載/ワイドアングル

多様な学習ニーズと向き合う通信制高等学校

土岐 剛史(北海道有朋高等学校通信制課程 教諭)

報告

学校に行けたよ50年!東京の全員就学50年記念行事

東京の全員就学50年記念行事実行委員会 高木 尚・垣見 尚哉

▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ

●案内チラシ(PDF)

▶ 「読む会」情報

日時 2025年10月31日(金)19:30~21:00

Zoomミーティングによる開催(終了しました)

進行 川地亜弥子さん(今号特集担当編集委員)

【話題提供】

窪島務さん(滋賀大学名誉教授)スローラーナーの学習困難・発達の特徴と教育実践の課題

田部 絢子さん(日本大学)当事者視点から探る知的障害者の成長発達に伴う学びのニーズと支援のあり方

【参加者の意見交流】

コメント 楠凡之さん(本誌編集委員)