教育と保育のための発達診断セミナー 2025年11月30日(日)

500人ほどの参加申込を受付けました。

当日はよろしくお願いします。

「見逃配信」は1月12日まで行っています。ご案内は参加申込者にメールしています。

教育と保育のための発達診断セミナーの詳しいご案内は以下をクリックしてください

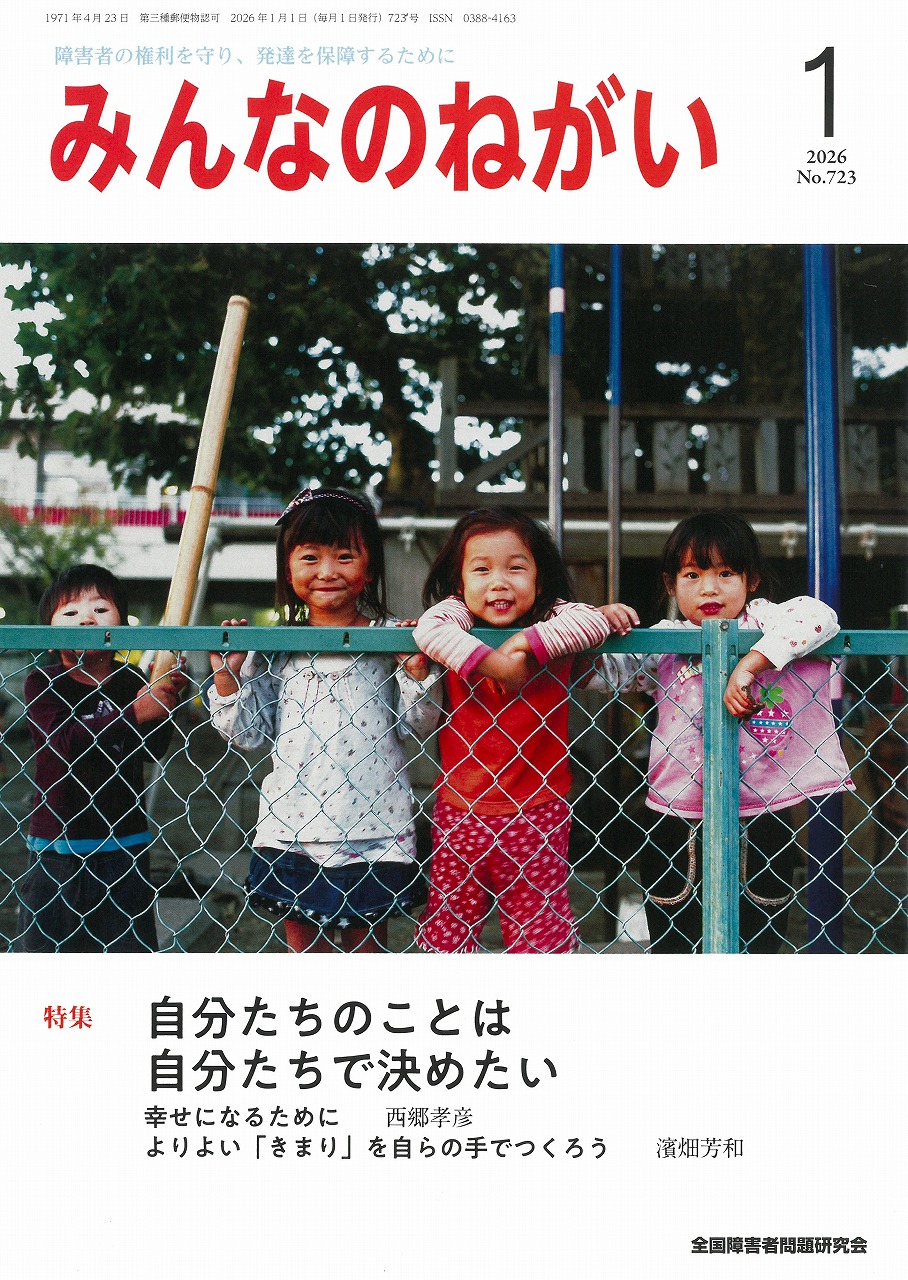

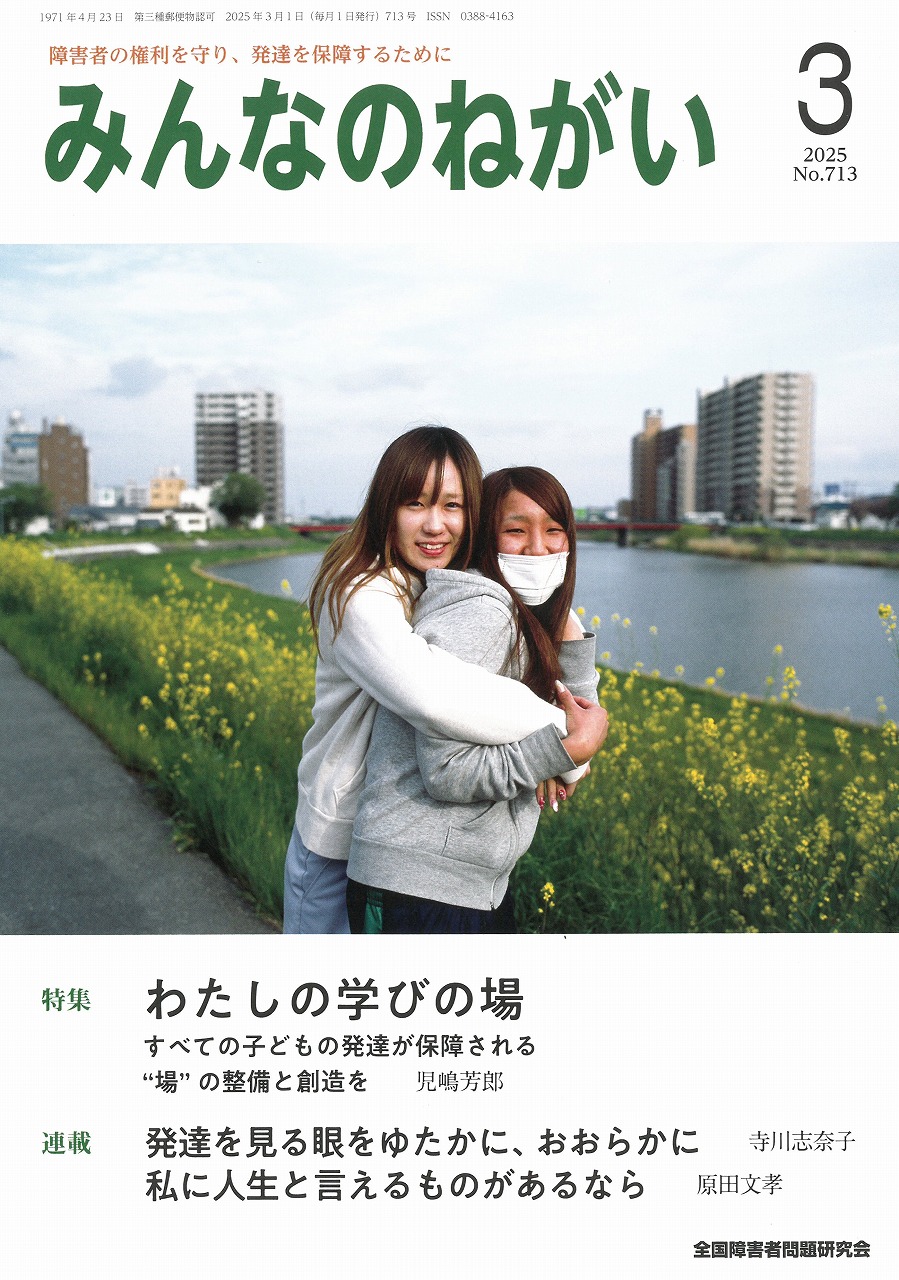

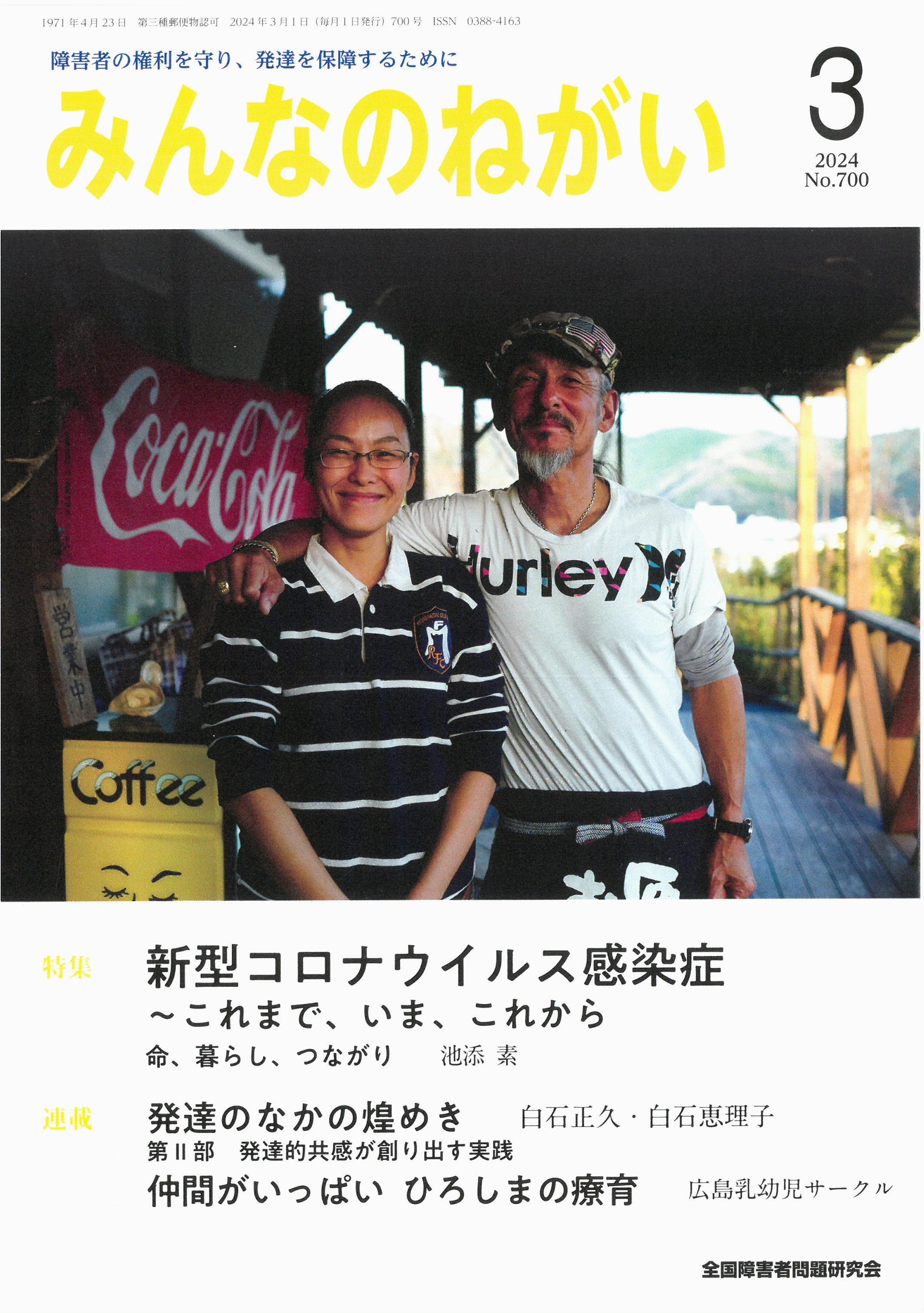

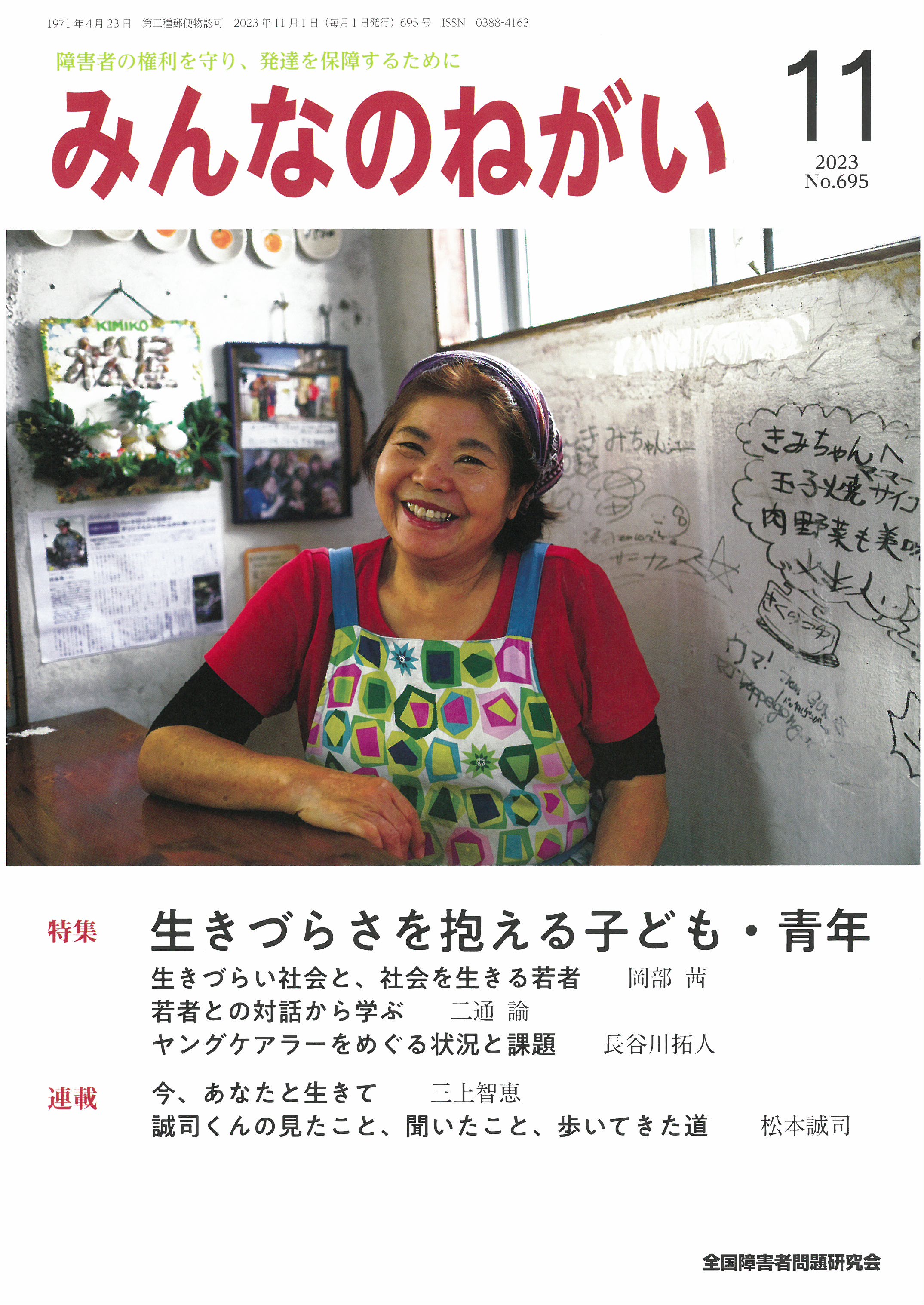

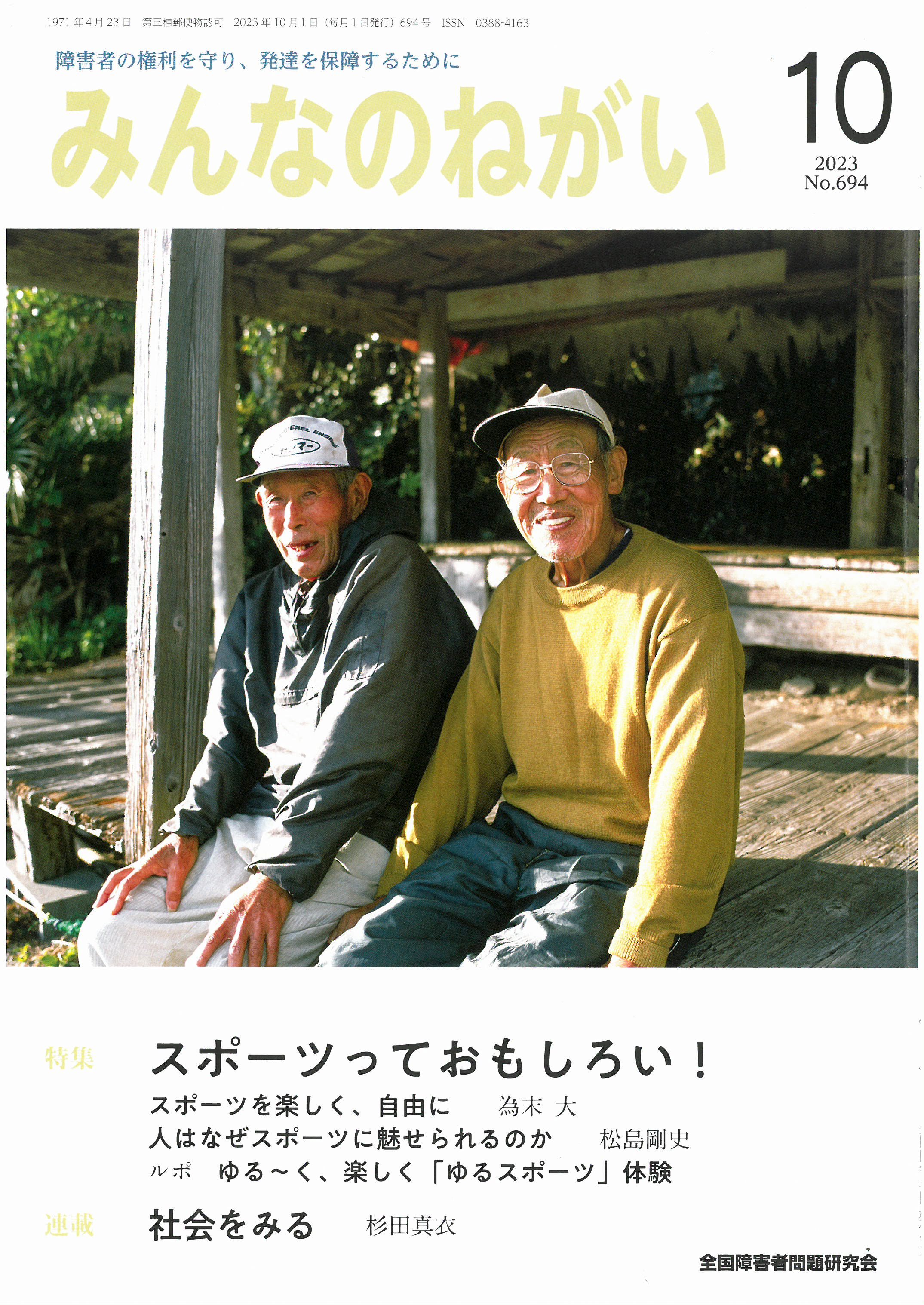

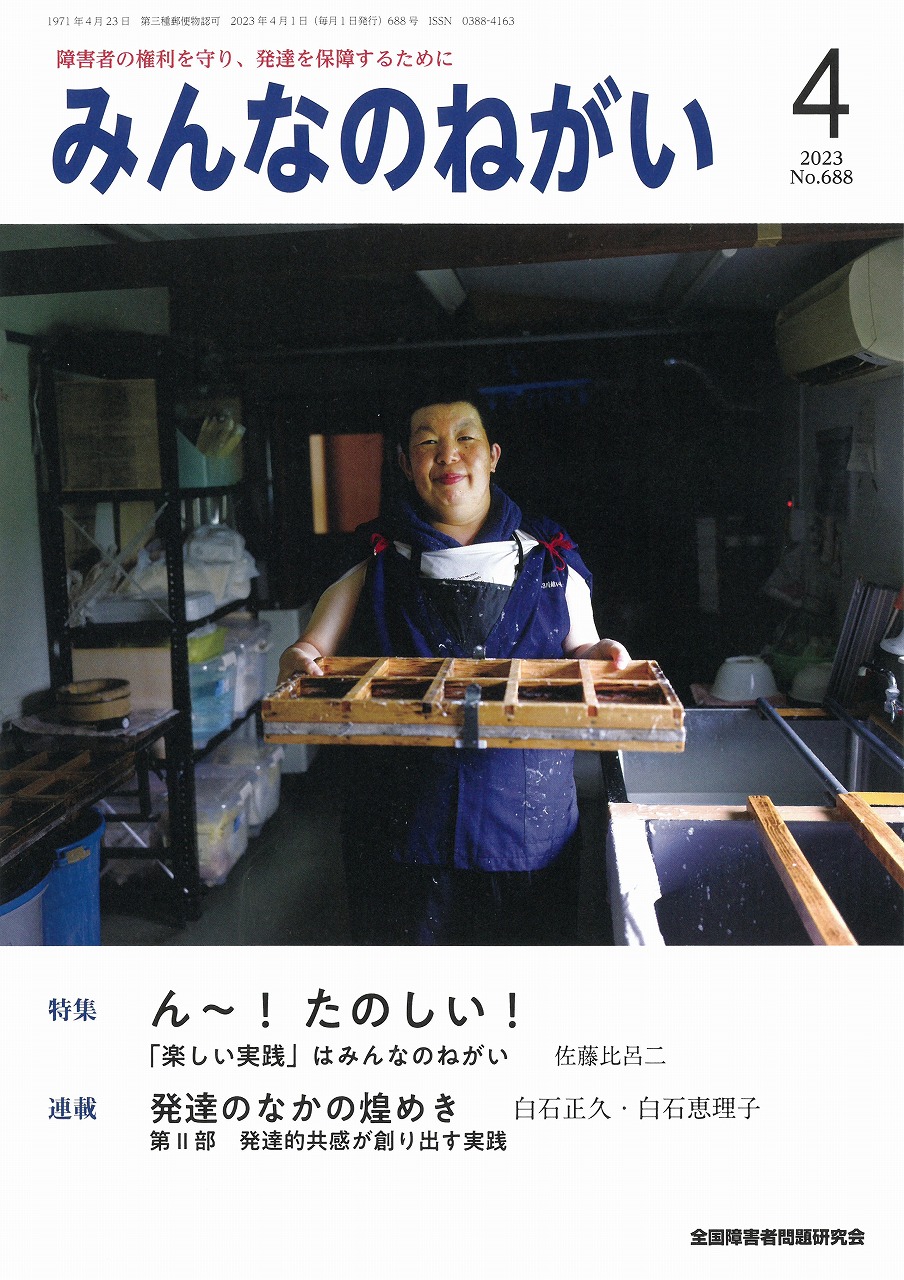

<表紙のことば>

夕暮れ時、地方の海沿いの町を歩いていると、河口近くの小さな川のほとりに保育園があった。お迎えの時間が近いのか、子供達は帰るのが惜しそうにめいっぱい園庭を走り回っている。夕陽に照らされ楽しそうに遊ぶ姿に見入っていると、園児たちが駆け寄ってきた。こんにちは~と元気よく僕の前ではしゃぐ。写真を撮る様子を向こうで見ながら先生も笑って会釈した。まるで映画のワンシーンのような時間だった。

今年も素敵な瞬間に出会うため旅に出よう。僕の写真を通して、人と人との繋がりを少しでも感じてもらえたらと思います。そして、この清らかな子供たちが悲しい涙を流さずに過ごせる日々でありますように。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

◆特設 1月号「試し読み」のページへ

1 人として 大下利栄子

2 教員のはじめの一歩 桜井佳子

4 心に種をまく 安田菜津紀

5 あなたに届けたいこの一冊 菊地澄子

6 この子と歩む 宮澤幸江

9 進め! 推し活道 佐野初音

10 息子と歩く 千葉桜 洋

特集 自分たちのことは自分たちで決めたい

12 【座談会】幸せになるために―西郷孝彦さんを囲んで

16 なんでも「集団生活だから仕方がない」で終わらせないで 奥田智江

18 文化部がつくりたい! 50年ぶりの

生徒会規約改正に挑んだ盲学校の高校生たち 深津冬惟

20 みんなのねがいを自治体に届けよう! 脇田美樹

22 よりよい「きまり」を自らの手でつくろう 濵畑芳和

24 私ときょうだい 由良拓也

26 子どものミカタ 檀上貴史

28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳

32 シリーズ 18歳 辻 正

34 暮らしの場は今 鷲見俊雄

36 実践にいかす障害と医療 全 有耳

38 ニュースナビ 川口市「きじばと」廃止問題 久遠貞志

40 実践の魅力 井上三奈

43 全障研の支部ニュース、紹介します 澤田淳太郎

44 みんなのひろば

46 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 大髙美和

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

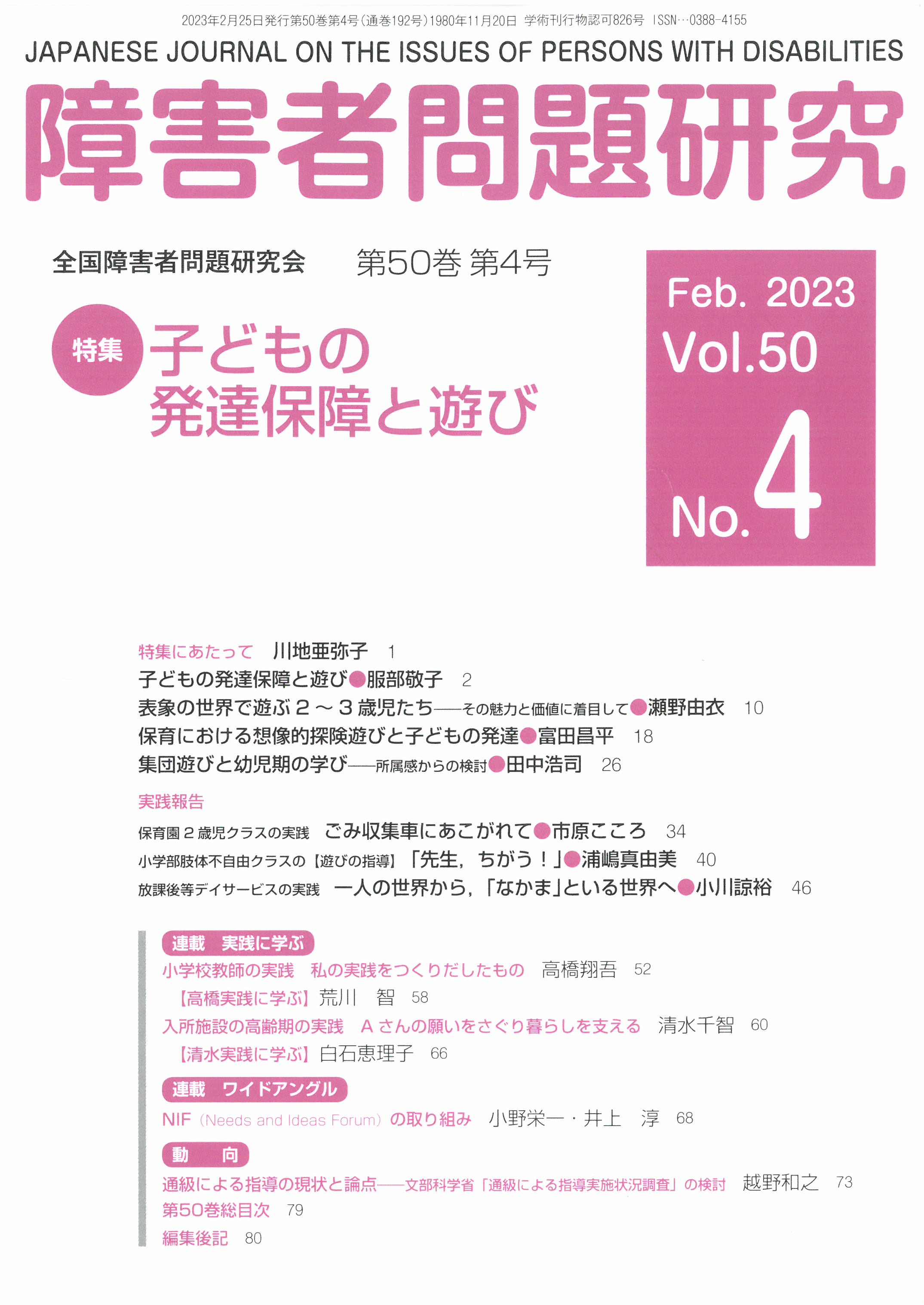

「障害者問題研究」53巻第3号 特集=障害のある子どもの意見表明を権を考える

JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES

2025年11月25日発行 第53巻第3号(通巻203号)

ISBN978-4-88134-266-4 C3036 定価2750円(本体2500円+税)

特集 障害のある子どもの意見表明権を考える

特集にあたって

山中冴子(埼玉大学)

日本における子どもの意見表明・参加にまつわる全体的な動向

障害のある子どもを包摂する子ども参加に向けた課題

安部芳絵(工学院大学)

本稿の目的は,こども基本法・こども家庭庁設置法施行後の日本国内における子どもの意見表明・参加の動向を整理し,障害のある子どもの包摂的参加に向けた課題を提示することである.ここでいう子どもの意見とはviewsであり,理路整然とした子どもの発言だけでなくうまく言葉にならない気持ちや想い・願いも含まれる.こども基本法は,すべての子どもを包摂し,非言語の「意見」も含む子ども参加のプロセスを支えるための社会全体の共通理念となり得る.このような動向を踏まえ,子どもの意見反映に関する各種「ガイドライン」や「手引き」が作成され,国や自治体における子どもの意見反映のしくみづくりが進んでいる.他方,これらの周知啓発や子どもの権利に関する研修の不足から障害のある子どもの参加機会は限定的である.とりわけ,ランディ・モデルの視点からは,政策決定者が子どもの声に耳を傾け,子どもの願いや想いを実現することが期待される.

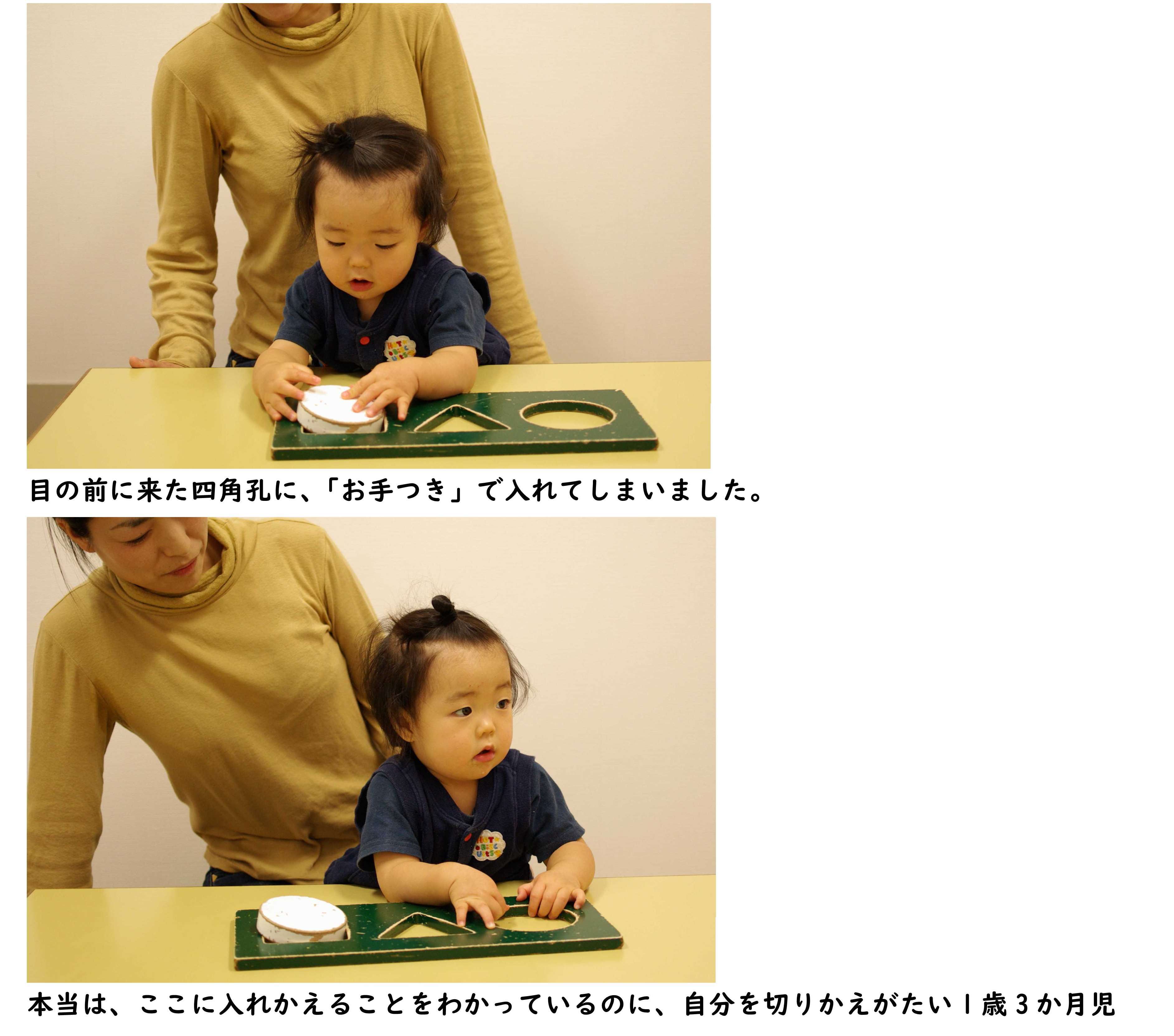

障害のある子どもの「意見を聴かれる権利」と保育・教育実践

山中冴子(埼玉大学)・楠 凡之(北九州市立大学)

障害のある子どもの意見を聴かれる権利は,障害や年齢に相応しい支援を受けながら,自身を取り巻く環境づくりに主体的に参加する権利である.この権利は子ども個人としても集団としても保障されねばならず,保育・教育を良質なものとするための絶対条件である.本論文では,子どもの意見を聴かれる権利の内実について,子どもの権利条約と障害者権利条約を手がかりに考察した.さらに,こども家庭庁から2024年に出された「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」での「意思形成支援─意思表明支援─意見形成支援─意見表明支援─意見実現支援」のプロセスを紹介した後,障害のある子どもの意見を聴かれる権利を実現する保育・教育実践の留意点を提起した.

障害のある子どもの意見表明権と最善の利益とパターナリズム

木全和巳(日本福祉大学)

障害のある子どもの意見表明権と最善の利益とパターナリズムとの関連について,ソーシャルワーク実践理論研究の立場から,療育実践や教育実践も念頭に置きつつ,「ケアの倫理」の視点も加え,こうした論点について考察をしながら議論を整理した.パターナリズム概念には,「正当性」による介入や実践の担保,「ケアの倫理」との関連では「弱いパターナリズム」の許容などの議論があり,そもそもこの概念を使用することにより,子どもの意見表明権や最善の利益という権利を侵害する介入などの行為であると批判することは,適切ではないという結論に至った.

就学前の幼児の意見表明権を保障した取り組みについて

保育園での取り組みを中心に

栗山宣夫(育英短期大学)・栗原志津恵(群馬県・社会福祉法人育美会 生品保育園)

傷つきや苦しみを暴力で吐き出すしかない子どもに思いを言葉にできる力を育む

田中博子(筆名 福岡県・中学校教諭

子どもに訊きながら授業をつくる

訪問教育生Aくんとの授業づくり

鈴木輝子(全障研茨城支部)

生活の中で様々に表れる子どもたちの願いに目を向けて

小林達朗(東京都・一般社団法人江東ウィズ さくらんぼ子ども教室)

連載 実践に学ぶ

小学校特別支援学級の実践

子ども理解を深めてくれたトシとの出会い

勝原未歩(大阪府・小学校教員)

【勝原実践に学ぶ】

子どもと先生の成長物語に寄せて

子どもたちに自分理解,自己決定の力を

追手門学院大学非常勤講師 熊本勝重

児童発達支援センターの実践

「難しい我が子」から「愛おしい我が子」へ

親子を支える療育・仲間

光野帆乃夏(広島県・社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 「ゼノ」こばと園)

【光野実践に学ぶ】

人のつながりの中で育ち合う

愛知県・(社福)名古屋キリスト教社会館 東部地域療育センターぽけっと 福武 馨

連載/ワイドアングル

「学問の自由」の瓦解と軍事研究推進による学術衰退の危機

日本学術会議法変更問題によせて

西垣順子(大阪公立大学)

動向

「こども誰でも通園制度」をめぐって

子ども施策の保険化への危惧

近藤直子(NPOあいち障害者センター)

▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ

●案内チラシ(PDF)

▶ 「読む会」情報

日時 2026年1月30日(金)19:00~21:00

Zoomミーティングによる開催

詳細は案内参照

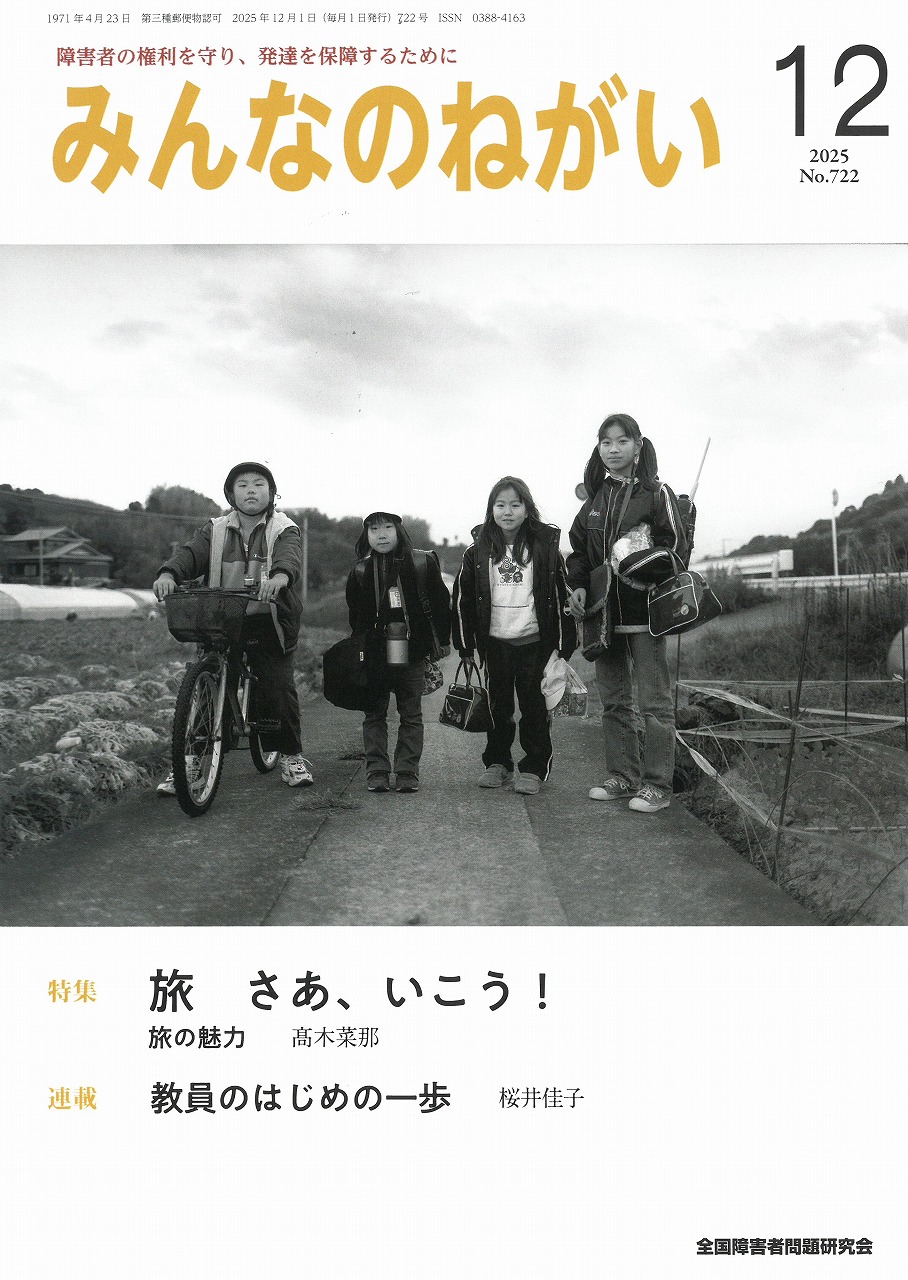

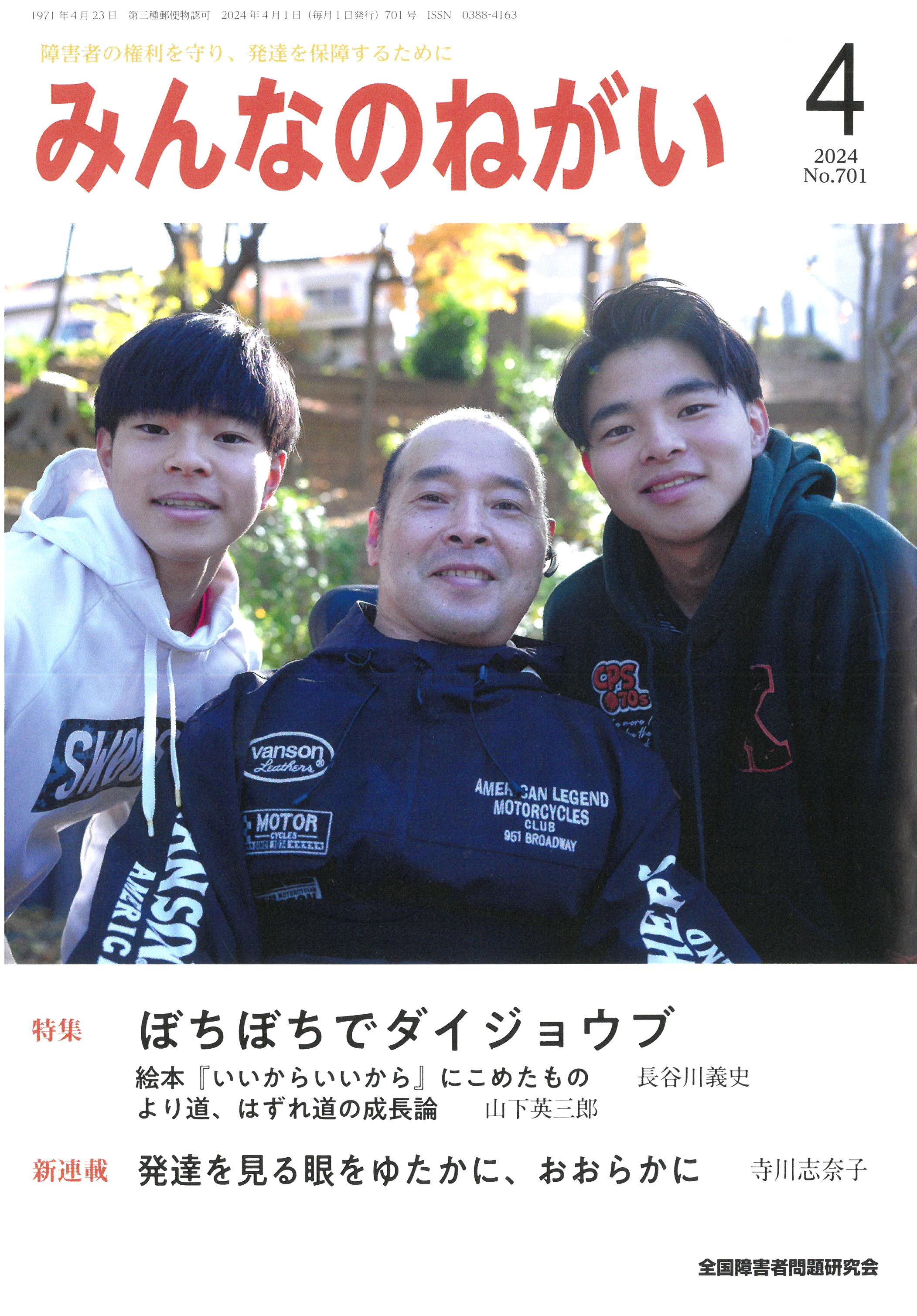

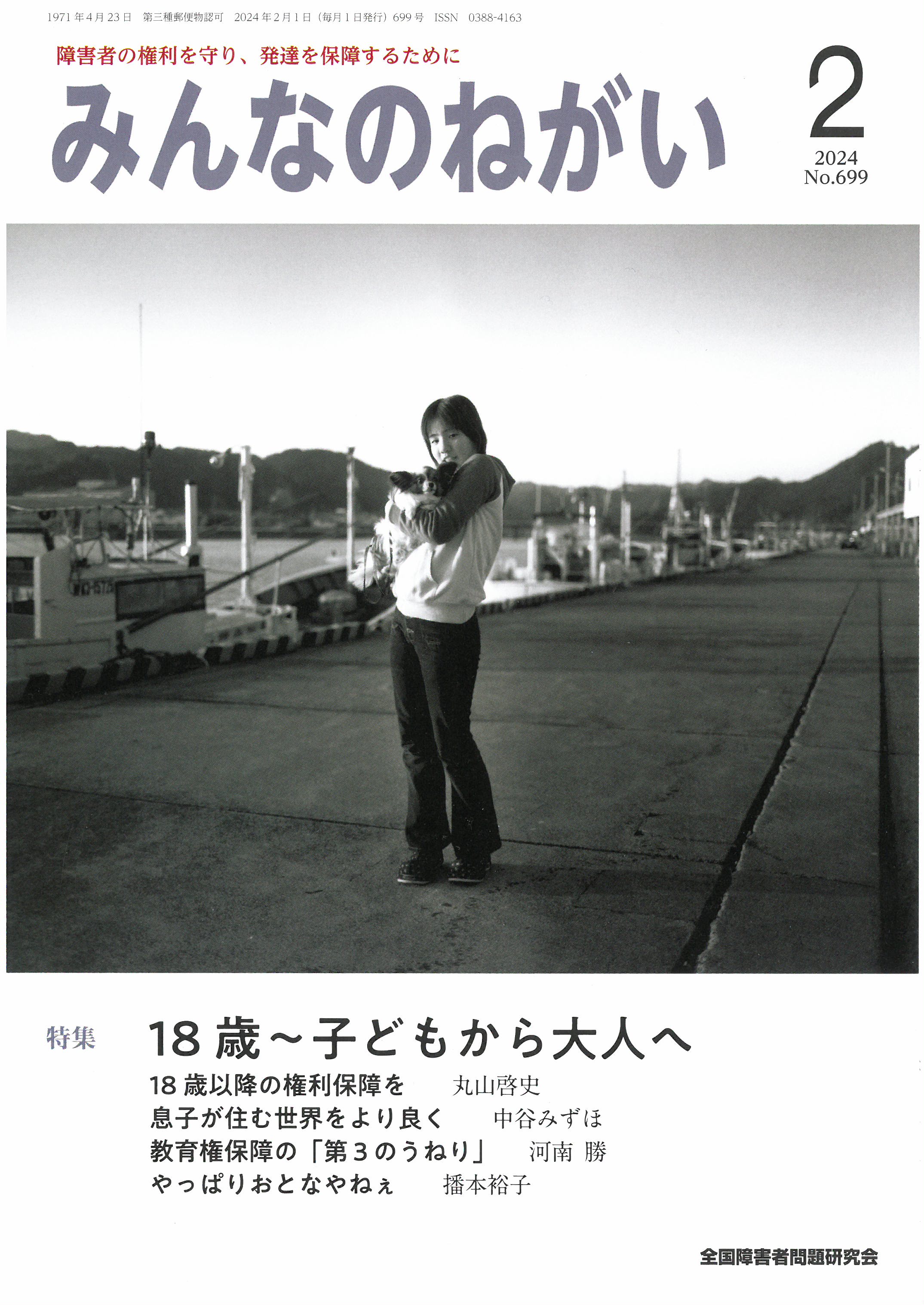

<表紙のことば>

和歌山の山あいの小さな農道で、学校帰りの児童たちに出会った。生徒数が少ないのだろうか皆学年が違うようだが、いつもの帰り道を楽しそうに仲良く歩いてゆく。穏やかな冬の夕暮れと、いつの時代も変わらず無垢で汚れない子どもたち。

2025年もいろんなことがあった。

世界中で分断が生まれ、いまだ戦争で罪のない人々が犠牲になっている。何よりも重たくて尊いものは、ひとりの命であり、子どもの笑顔である。それを失ってまで進めることなんて絶対にありえない。

世界を救うのは、強大な権力者でも最先端のテクノロジーでもなく、たったひとつの小さな命を必死で守ろうとする無償の愛である。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

◆特設 「試し読み」のページへ

1 人として 小林功治

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 有原誠治(アニメーション監督)

4 教員のはじめの一歩 桜井佳子

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 大河原妙子

8 この子と歩む 向井恵子

11 進め! 推し活道 蛭川浩一郎

特集 旅 さあ、いこう!

12 旅行の楽しみ あんなこと、こんなこと

14 旅の魅力 髙木菜那

16 「広島に行けてよかった!」“チームおかもと”旅日記 岡本美知子

18 ただいま〜誇らしげな子どもたちの声 丸目香耶

20 友だちと寝食を共にする宿泊行事の価値 松本将孝

22 二人で計画・実行した修学旅行 シャンティつくば

24 私ときょうだい 下田有輝

26 子どものミカタ 檀上貴史

28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳

32 シリーズ 18歳 藤井佳樹

34 暮らしの場は今 田岡泰子

36 実践にいかす障害と医療 土岐篤史

38 ニュースナビ 心臓病の子どもを守る会生活実態アンケート 下堂前 亨

40 実践の魅力 飯田清久

43 全障研の支部ニュース、紹介します 樋口京子

44 みんなのひろば

46 息子と歩く 千葉桜 洋

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 福井真央

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

「障害者問題研究」53巻第2号 特集=知的障害・ボーダーライン知的機能の教育を拓く

JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES

2025年8月25日発行 第53巻第2号(通巻202号)

ISBN978-4-88134-256-5 C3036 定価2750円(本体2500円+税)

特集 知的障害・ボーダーライン知的機能の教育を拓く

特集にあたって

川地亜弥子(神戸大学人間発達環境学研究科)

スローラーナーの学習困難・発達の特徴と教育実践の課題

スローラーナーのA児の10年間の発達経過と教育指導

吉岡 のぞみ(小学校教諭・SKCキッズカレッジ)・窪島 務(滋賀大学名誉教授・SKCキッズカレッジ)

スローラーナーは,学習上の困難を有するボーダーライン知的機能の子どもを指す.その特徴は,1つに,学力不振があること,とりわけ抽象的思考の段階に入るところでの大きなつまずきを示す.2つに,知的障害には該当しないが,知的機能に大きな制約があり,IQ70~85の範囲にある.3つに,年齢にふさわしい集団参加と社会的適応能力が乏しいという特徴がある.また,心理的不安が大きく,獲得したスキルを新しい課題や新しい状況に適用することが困難である.今日の最大の問題は,教育学が理論的にも実践的にもその存在を認知していないことである.教育・心理的側面から見たときの指導の基本は,レジリエンス(回復力)と困難に立ち向かう能力を高めることであり,そのためにはa)子どもの安心と自尊心を第一におくこと,b)社会的認知と教育的支援方策を生み出すこと,c)社会的対処能力を高めることが重要である.本稿では第1に,スローラーナーの特徴と研究動向を確認しつつ,第

2 にスローラーナーである1人の子ども(A児)の小学校1年から高等学校入学までの10年間の学習困難の実態と発達の可能性を,質的記述的方法を用いて明らかにした.

知的障害者の学校教育と就労支援における態度育成に関する検討

態度とは,そしてその育成の考え方

菅野 敦(東京学芸大学名誉教授)

本稿では,近年,学校教育において特に育成が求められるようになった「主体的に学習に取り組む態度」と,就労支援において重要な「働く態度」について,両者の関係とその育成に関して検討,考察した.はじめに,態度を3つの要素から整理し,定義した.さらに,学習活動や作業活動への取り組みで現れ,変化する姿・行動を態度として捉え,諸活動への取り組みの過程を辿ることで

6 種類の態度を見出した.それら6種類の態度は,生涯発達支援の視点に立ちライフステージ各期の発達課題への取り組みから,水準の異なる態度で,しかも階層の構造で捉えられることを明らかにした.

ボーダーライン知的機能を有する若者の葛藤とキャリア支援の課題

当事者のライフストーリーを手がかりとして

堤 英俊(都留文科大学教養学部学校教育学科)

本稿では,当事者のライフストーリーを手がかりとして,ボーダーライン知的機能を有する若者の葛藤とキャリア支援の課題について明らかにすることを試みた.その取り組みの過程で浮かび上がってきた,当事者の葛藤に関わるキーワードが,「内なる能力主義」であった.それを踏まえて,キャリア支援の課題として,①「本人なりの合理性」を把握した上で実践を行うこと,②就労支援のみに注力するのではなく,生活の質(QOL)の向上を目的とした実践を展開すること,そして③「複数の居場所をもつ」ことを支援するという視点のもとに,就労支援の取り組みを位置づけること,という3点を提起した.

「ボーダーライン知的機能(境界知能)」を有する非行少年の発達困難・ニーズと発達支援の課題

少年院在院少年の面接法調査から

髙橋 智(東海学院大学人間関係学部子ども発達学科)

内藤 千尋(山梨大学大学院総合研究部教育学域障害児教育講座)

田部 絢子(日本大学文理学部教育学科)

本稿では,筆者らがこれまで少年院において実施してきた継続的な面接法調査結果をもとに,「境界知能」を有する非行少年の発達困難の実態と支援ニーズおよび発達支援の課題について検討してきた.「境界知能」等の発達困難を有する少年の多くは,学校忌避・逃避や不登校等に伴う長期間の学習空白を有しており,就労・社会的自立に必要な基礎的学力を習得できておらず,少年院ではその点の発達支援が大きな課題になっている.法務省の再犯防止推進計画でも重点課題として学校等と連携した修学支援の実施が掲げられている.法務省は2024年度より全国すべての少年院で通信制高校に入学できる制度を開始したが,さらに少年院内における高校・特別支援学校の分校・分教室設置や大学等の高等教育への進学保障にも着手することが求められている.

公立高校における知的障害生徒の教育の取り組み

神奈川県の「インクルーシブ教育実践推進校」を事例に

竹本 弥生(横浜薬科大学)

ボーダーライン知的機能(境界知能)を有する大学生の修学の実態と支援の課題

当事者の聞き取り調査から

池田 敦子・髙橋 智(東海学院大学人間関係学部子ども発達学科)

当事者視点から探る知的障害者の成長・発達に伴う学びのニーズと支援のあり方

竹山 遥(知的障害当事者・大学卒業・企業正社員)

田部 絢子(日本大学文理学部教育学科)

連載 実践に学ぶ

特別支援学校小学部の実践

「登校できない」揺れる心に寄り添って

山崎 安希子(奈良県・公立校)

【山崎実践に学ぶ】

子どもの混乱を受け止め子どもにとっての登校の価値を考える

埼玉大学 山中冴子

地域づくり・権利保障の実践

離島に小規模特別支援学校分教室を

地域と結びついた教育実践を創造し,地域を支える人を育てるために

野津 保(元 島根県立隠岐養護学校)

【野津実践に学ぶ】

地域と共に歩み,離島の声を拾い上げ,そして願いを実現していく

麦の芽福祉会・ユーススコラ鹿児島 西園健三

連載/ワイドアングル

多様な学習ニーズと向き合う通信制高等学校

土岐 剛史(北海道有朋高等学校通信制課程 教諭)

報告

学校に行けたよ50年!東京の全員就学50年記念行事

東京の全員就学50年記念行事実行委員会 高木 尚・垣見 尚哉

▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ

●案内チラシ(PDF)

▶ 「読む会」情報

日時 2025年10月31日(金)19:30~21:00

Zoomミーティングによる開催(終了しました)

進行 川地亜弥子さん(今号特集担当編集委員)

【話題提供】

窪島務さん(滋賀大学名誉教授)スローラーナーの学習困難・発達の特徴と教育実践の課題

田部 絢子さん(日本大学)当事者視点から探る知的障害者の成長発達に伴う学びのニーズと支援のあり方

【参加者の意見交流】

コメント 楠凡之さん(本誌編集委員)

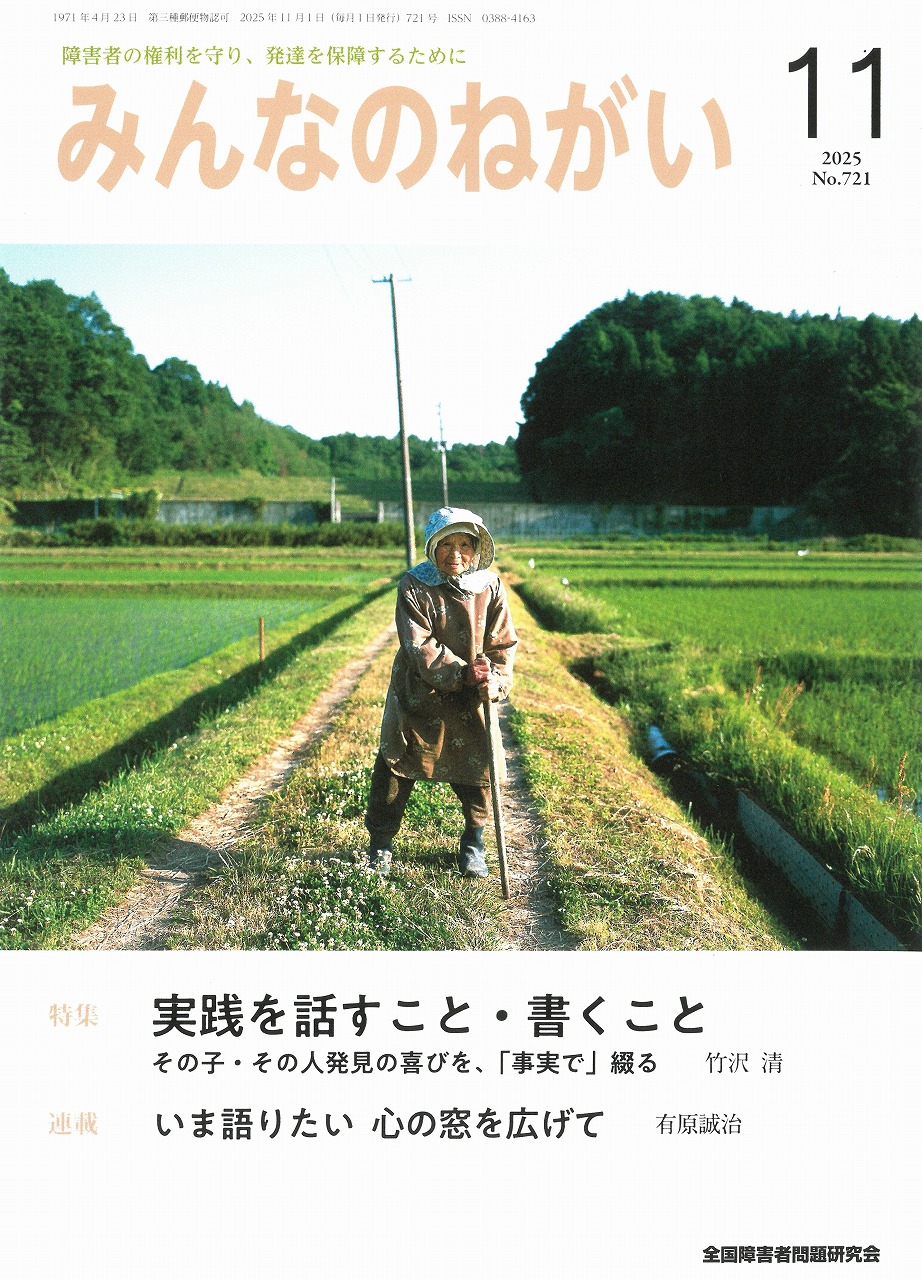

<表紙のことば>

東北の山あいの道をゆく。午後の日差しに照らされた里山の風景は長閑で美しい。開けた視界の先に杖をついた女性が見えてきた。長い畦道をゆっくり進んでいるのだろう、まるで時が止まっているようだ。一枚の写真が見えた。

僕はとっさに車を止め、カメラを手に走っていった。突然目の前に現れ挨拶をする僕に、おばあちゃんは優しく微笑えむ。家の前にある広い畑の様子を見にいくのが日課らしい。ゆっくりと時間をかけて毎日のルーティンをこなす、彼女の人生なのだろう。写真を数枚撮ったあと、帰りの一本道をいっしょに歩いた。なんだか懐かしくて愛おしくて、抱きしめたくなった。

おばあちゃんありがとう。どうかいつまでもお元気で。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

◆特設 「試し読み」のページ

1 人として ちばかおり(イラストレーター)

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 有原誠治(アニメーション監督)

4 教員のはじめの一歩 木澤愛子(全障研滋賀支部)

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 石井啓子(元教員)

8 この子と歩む 須藤淑子(川口市)

11 進め! 推し活道 山口悠生(奈良)

12 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)

特集 実践を話すこと 書くこと

14 おもいを伝える「心の声」を大切にしたい 大川彩子(愛知・みなと福祉会児童デイさざなみ)

16 本当の「おもい」に向き合うまで 木村千秋(同さざなみ)

18 綴ることを続けていくために 森脇拓恵(みなと福祉会研修委員長)

20 「自分らしく」働く職場に 小林健一郎(東京・のびのび共同作業所青空)

22 その子・その人発見の喜びを、「事実で」綴る 竹沢 清(愛知障害者センター)

25 ニュースナビ 「いのちのとりで裁判」「天海訴訟」

坂下 共(きょうされん)・纐纈建史(天海訴訟を支援する会)

28 私ときょうだい 萩原千晶(東京)

30 子どものミカタ 竹脇真悟(日本福祉大学)

32 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)

36 シリーズ 18歳 西園健三(鹿児島・ユーススコラ鹿児島)

38 暮らしの場は今 和田大輝(福岡ひかり福祉会かしはらホーム)

40 実践にいかす障害と医療 土岐篤史(発達臨床研究・研修サポート/医師)

42 実践の魅力 仁村菜月子(滋賀・養護学校教員)

45 全障研の支部ニュース、紹介します 米倉拓也(長野支部)

46 みんなのひろば

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 小畑友希(さっぽろひかり福祉会)

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

定価1980円 ISBN978-4-88134-246-6 2025年8月9日

もくじ

はじめに(試し読みできます)

Ⅰ 私に人生と言えるものがあるなら

1 人生どうにかなるさ

2 一日は人生を刻むもっとも大切な時の単位

3 悲しみは人生を豊かにする

4 人生、苦労は買ってでもしよう

5 わがケアは魂におよび

6 人生を再発見する

7 運がいいとか悪いとか

8 人生、一人じゃ生きていけない

9 人生、わかっちゃいるけどやめられない

10 明日がある

11 人生、どう生きるべきか

12 楽器は自ら鳴り響かない

Ⅱ 語り合い、深め合う

1 鼎談 障害の重い人たちと、ともに学び、ともに生きる

鼎談を終えて 〜語り残したこと

2 解説 考え抜き、考え続ける教師 越野和之(全障研委員長・奈良教育大学教授)

おわりに

参考文献

◯40年以上にわたる生活文化を学ぶ実践を軸に、障害の重い人たちと家族に向き合い続け、ともに生きる軌跡とその思い

◯『みんなのねがい』好評連載に、コラムを書き下ろし

◯原田さんと特別支援学校・学級の教員によるてい談を収録

○越野委員長による「解説=考え抜き、考え続ける教師」

定価2200円 ISBN978-4-88134-186-5 2024年8月15日

目次

はじめに

第Ⅰ部 生きる・つながる・発達する

第1章 生きる・つながる・発達する

先生方、2年ぶりにお便りします/「発達の節」を乗り越えるとは/お母さんに謝りたい/縦糸に発達の道すじを、横糸に人間を大切にするしごとのことを

第2章 あなたといっしょに、もっと生きたい

─重症児教育と「生後第1の新しい発達の力」

『瞳輝いて』/乳児期前半の発達と「人を求めてやまない心」/人しり初めしほほえみ/年輪のふくらみ、あたたかさ

第3章 子育てを応援する地域づくり

─「新しい発達の力」が親、地域、社会を変える

大津市における乳幼児健診の歴史から/「生後第2の新しい発達の力」の誕生と10か月児健診/大きな社会的連帯で子育てを応援する/先輩たちの思いを受け継いで

第4章 言葉の世界を拓く

─障害のある子どもといっしょに創る文化を通して

本当に言葉を理解していないのだろうか/子どもをつなぐ文化のねうち/発達の主人公として「1歳半の節」を迎える/言葉の世界へ誘う責任をもって/おとな集団の響きあい

第5章 「本当の要求」とはなにか

─自閉症児と「1歳半の節」

コウジくんが「本当の要求」に出会うまで/「1歳半の節」と発達の連関/自分の意図と他者の意図の調整が難しい自閉症児/「本当の要求」とは

第6章 「みかけの重度」問題を考える

─「2次元の世界」を切り開く重症児

アヤちゃんと「給食の海苔」/「2次元の世界」の不確かさへの不安/「みかけの重度」問題と向きあって

第7章 成人期の「労働」から考える

─その人らしさが「2次元の世界」を豊かにする

作業所づくり運動のなかで/一人ひとりの労働観を探る/対の世界で揺れる/反抗と密着を繰り返しながら

第8章 「…だけれども…する」と心をまとめあげていく

─「2次元可逆操作期」の自分づくり

一枚の絵から/「2次元可逆操作期」とは/「問題行動」は発達要求のあらわれ/友だちに必要とされる自分を感じる

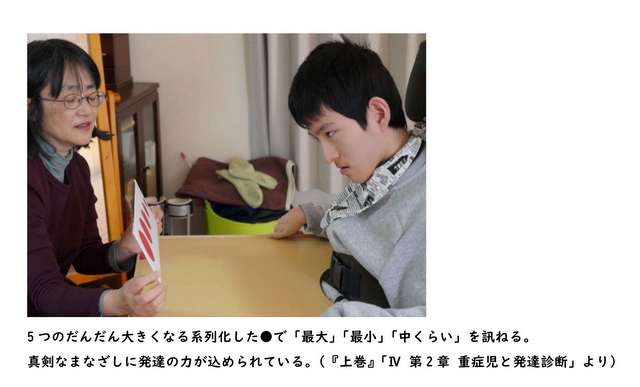

第9章 仲間とともに「だんだん大きくなる」

─「3次元の世界」を切り開く

「ぼく、へたやから」/友だち大好きになる/新しい次元の自分へと「だんだん大きくなる」/友だちとともによりよくありたいねがい

第10章 導き、導かれる関係のなかで自分を育てる

『夜明け前の子どもたち』から/導き、導かれる/学部を越えたつながりのなかで/「違い」をくぐって「同じ」に気づく

第11章 自分を客観的にみる「9歳の節」

ケイタさんのこと/リレーの取り組みで/先生についてきてほしい/学級集団を育むということ/集団もまた、揺れながら発達していく

第12章 「社会」のなかで自分をつくる.

─「9歳の節」と集団のなかでの自己

「自分のことを書いてください」/「社会」のなかにある一人の自分/「お互いに苦しいこともあるよね」/私たちも発達の道を歩いている

第Ⅱ部 解説のページ 学びあい、語りあうために

第1章 発達とはなにか

発達の学習に王道はない/発達とはなにか/「発達段階」と「発達の節」/「可逆操作の高次化における階層-段階理論」

第2章 乳児期前半の発達の階層-段階

発達の階層と3つの段階/「回転可逆操作の階層-段階」の特徴/発達段階から発達段階への移行/ハルちゃんの発達と教育から学ぶ

第3章 乳児期後半の発達の階層-段階

「連結可逆操作の階層」とは/「連結可逆操作の階層」への飛躍的移行/「連結可逆操作の階層-段階」の特徴/発達段階から発達段階への移行/子育てを「自己責任」にしない

第4章 幼児期の発達の階層と「1次元可逆操作」の世界

目的(つもり)をつくって行動する/相手の目的(つもり)にも気づく/「…ではない…だ」/指さしやことばなどによるコミュニケーション/変化する素材と道具の発達的意味/幸福感においてつながる

第5章 「2次元の世界」を開く

「次元可逆操作の階層」の3つの段階/「2次元の世界」を開く/「…してから…する」2次元の構成と自他の領域の分化

第6章 機能障害の重い子どもの発達理解

「みかけの重度」問題について/機能の障害の重い自閉スペクトラム症と「みかけの重度」

第7章 「2次元可逆操作」の世界

「2次元可逆操作期」の特徴/知的障害のある成人期の方たちのこと/誇りある自分を育んでいく発達の土台

第8章 「3次元可逆操作」の世界

「3次元の世界」を開く/「導き、導かれる関係」のなかで自分を育てる

第9章 「9歳の節」への飛躍

「3次元可逆操作」への発展/「9歳の節」─「1次変換可逆操作」へ

おわりに

▼本書の紹介 しんぶん赤旗 2024年11月4日

下記をクリックすると大きな画像のPDFファイルでご覧いただけます

●ご活用ください 案内チラシです

クリックするとPDF版(A4)がダウンロードできます

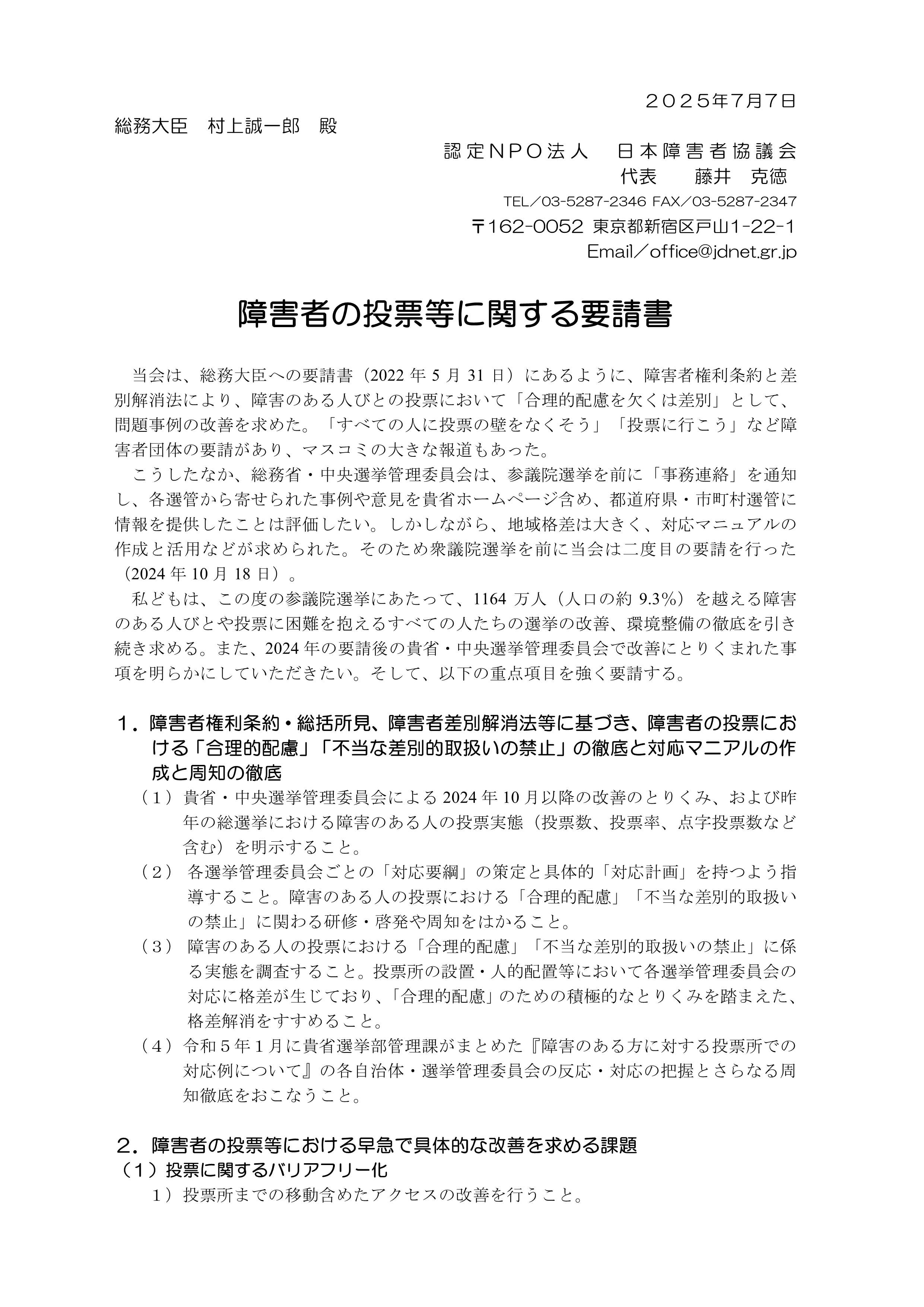

あなたの街の投票環境は改善されましたか?

投票環境のバリアフリーでJD(日本障害者協議会)が実態調査

以下は、JDからの調査協力のお願いです

投票環境バリアフリーのアンケート2025 調査のお願い

特定非営利活動法人 日本障害者協議会(JD)代表 藤井克徳

障害のある人の投票に関して、合理的配慮を欠くことは、すべての人に保障された参政権を侵し、障害者権利条約第29条(政治的及び公的活動への参加)実現の妨げとなる重大問題として、その改善を国などに求めてきました(資料:JD要請書2025)。各地での当事者の声や実態などはマスコミも大きく報道しました。

こうしたなかで総務省はホームページで「対応例」や「好事例」を紹介し、また総務省留意事項(別添1)、厚労省事務連絡(別添2)を発しました。

その結果、この度の参議院選挙2025では、各地の投票所でどんな改善の動きがあったでしょうか。改善されたことや今後の課題など、率直な声や事例をお聞かせください。来たるべき総選挙にむけて、さらにとりくみをすすめてまいります。

つぎの回答フォームURLより、10月末日までにご意見をお願いいたします。

https://forms.gle/cqKG5TWYeFBDVboJA

上記フォームからの書き込みがご不便な場合は、次の項目をJD事務局にメールください。

①お名前

②所属団体または「個人」

③障害の 有・無

④参議院選挙2025であなたの投票環境は改善されましたか? 改善された・改善されていない

<自由記述>

1) 選挙情報に関する実態や課題でのご意見

2) 投票所の環境などに関連するご意見

3) 投票方法、投票用紙などに関連するご意見

4) 郵便投票や期日前投票などに関連するご意見

5) その他の課題などへのご意見

担当事務局=薗部英夫(JD副代表)、白沢仁(JD理事)、山本忠(立命館大学)

連絡先=日本障害者協議会(JD)

メール:office@jdnet.gr.jp

TEL:03-5287-2346

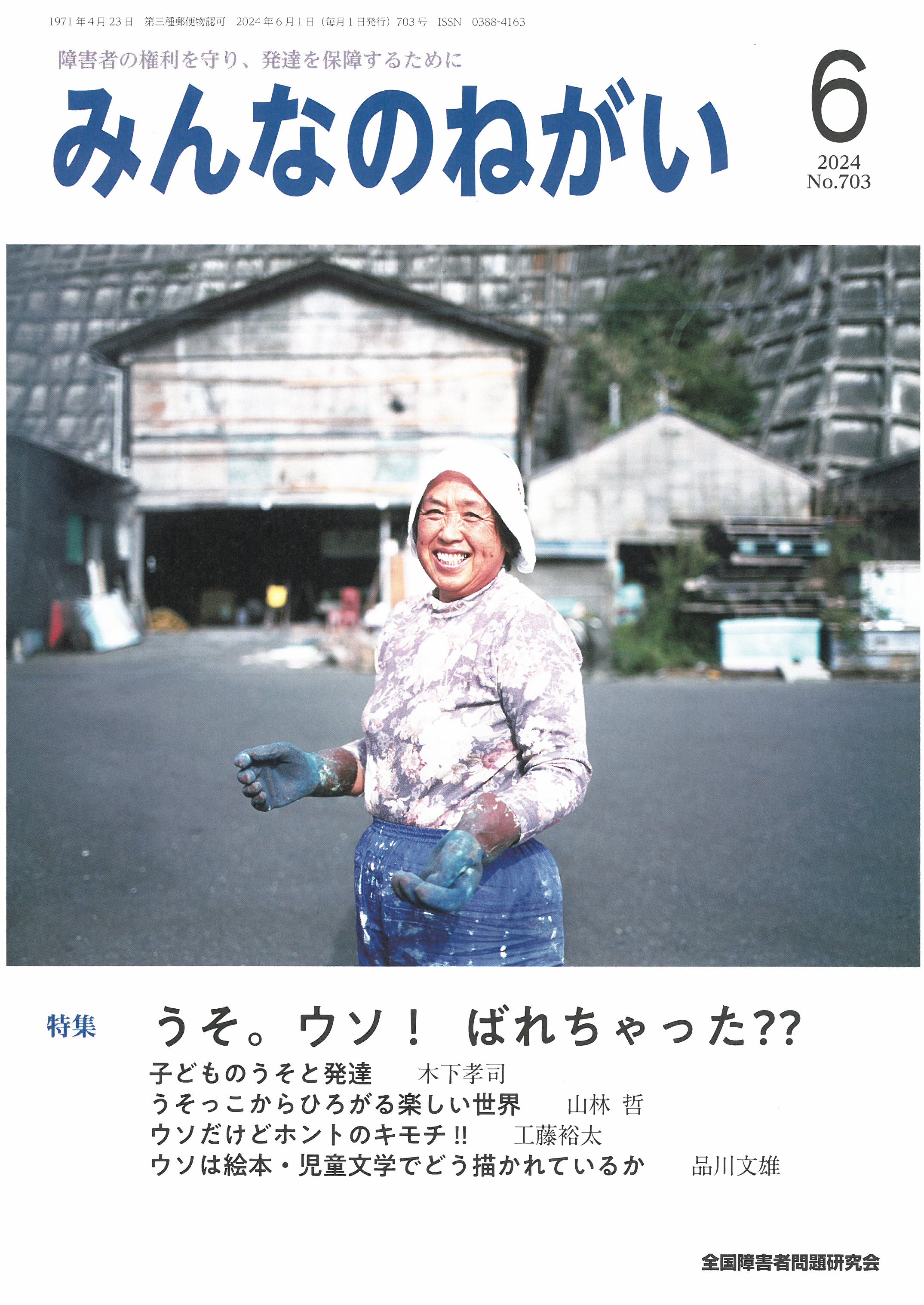

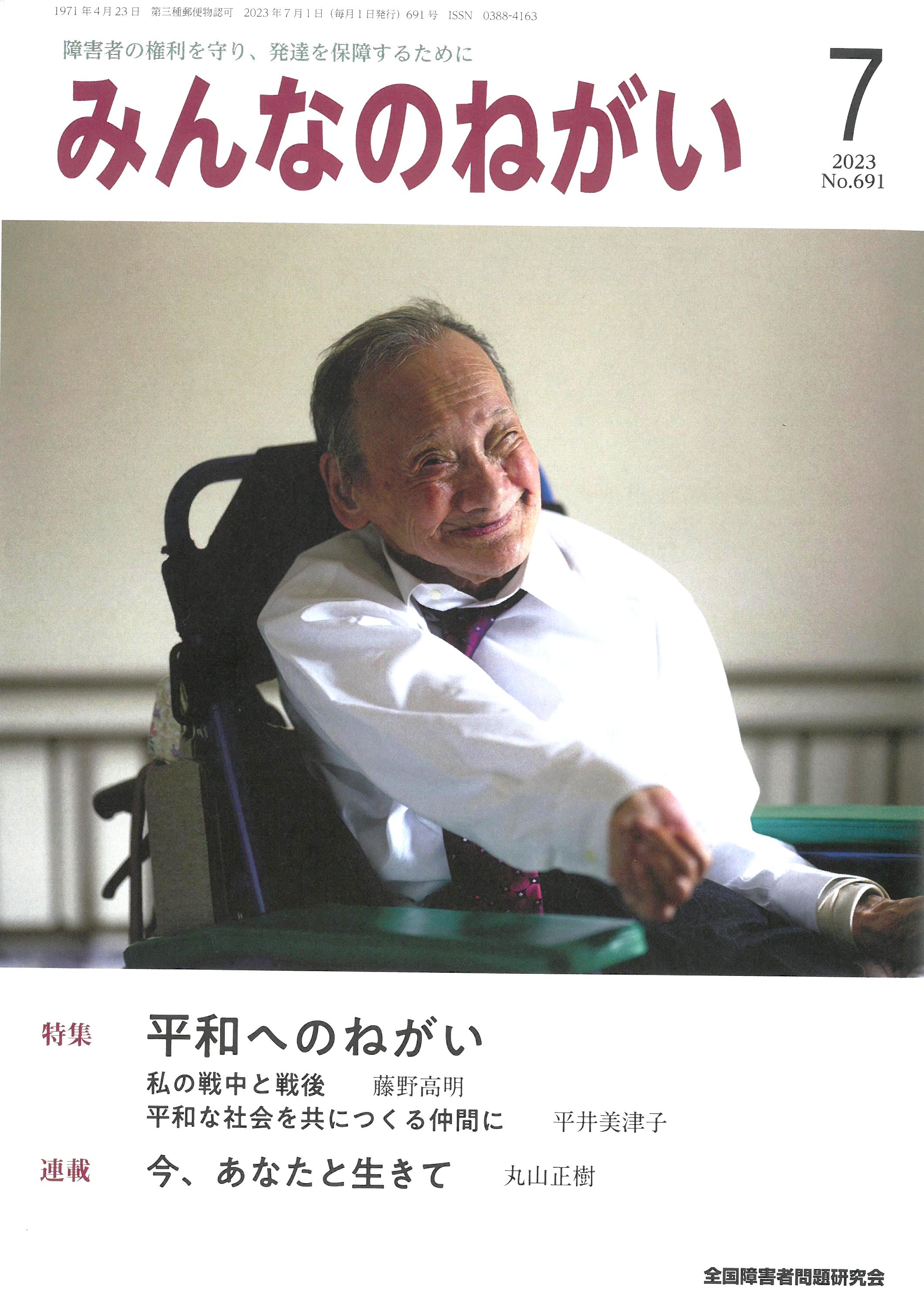

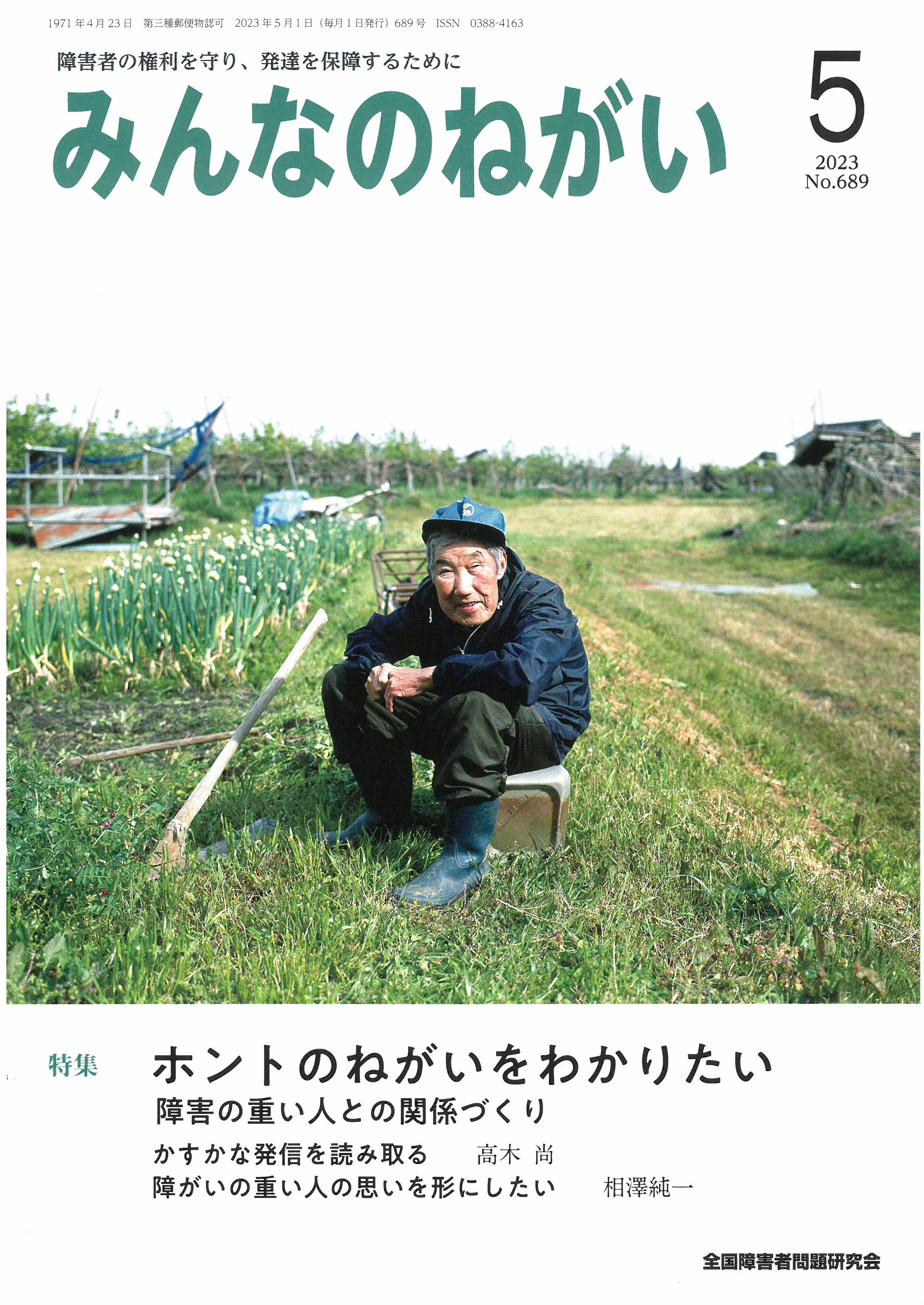

<表紙のことば>

日本海沿いの鄙びた漁村。夕暮れ時は人影も無く静まり返っている。ぶらぶらと散策してると、ひとりの漁師が声をかけてきた。こんなところでカメラを下げて歩いているのが珍しいのだろうか。

俺なんか撮っても絵にならんよ、と照れながらも撮影に付き合ってくれる。漁師はずっと穏やかに笑っていた。

この小さな漁村で彼は今までどんな人生を送ってきたのだろう。

ひとは顔じゃなく、顔つきが大事だと思っている。そして歩んできた人生がそのひとの顔つきをつくる。

僕も彼と同じくらいの歳になったとき、こんな笑顔でいれるよう生きていこう。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

◆特設 「試し読み」のページ

1 人として 池田倫子(コーダ)

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 有原誠治(アニメーション映画監督)

4 教員のはじめの一歩 木澤愛子(全障研滋賀支部)

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 横内弥生(臨床心理士)

8 この子と歩む 江見敏恵(吹田市)

11 進め! 推し活道 千葉真実(福島)

12 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)

特集 ことばと発達

14 ことばや見通しの力が自分への自信につながっていく 藤村純子(京都・与謝の海支援学校)

16 自閉症の子どもの「ひとりごと」 末長詩織(奈良教育大学付属小学校)

18 「ことばの心配」を入口として、子どもの発達をまるごととらえる 吉田文子(東京・東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園発達相談室)

20 話し言葉につながる育ち 松田千都(京都文教短期大学)

24 吃音のある子どもたちの理解と支援 小林宏明(金沢大学)

26 私ときょうだい 安田美咲(東京)

28 子どものミカタ 竹脇真悟(日本福祉大学)

30 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)

34 シリーズ 18歳 福本直美(東京)

36 暮らしの場は今 富永安理沙(愛知・ゆたか希望の家)

38 実践にいかす障害と医療 土岐篤史(発達臨床研究・研修サポート、精神科医)

40 ニュースナビ 基本合意15年 薗部英夫(障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会世話人)

42 実践の魅力 河口泰孝(京都 小学校)

45 全障研の支部ニュース、紹介します 辻 恭子(愛媛支部)

46 全障研第59回全国大会報告

48 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 松村理香(埼玉 おにっこハウス)

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

◆第59回全国総会で新役員が選出されました 2025年8月9日

2025年度 第59期 役員

全国委員長 越野和之 奈良教育大学教授

副委員長 河合隆平 東京都立大学人文社会学部准教授/研究推進委員長

同 川地亜弥子 神戸大学発達科学部准教授

同 児嶋芳郎 立正大学社会福祉学部教授/NPO法人発達保障研究センター理事長

同 薗部英夫 非常勤職員/日本障害者協議会副代表

同 丸山啓史 京都教育大学准教授

常任全国委員 荒川 智 茨城大学名誉教授/前全国委員長

同 安藤史郎 あかつき・ひばり園

同 石田 誠 特別支援学校

同 木全和巳 日本福祉大学社会福祉学部教授

同 田中智子 佛教大学社会福祉学部教授

同 塚田直也 特別支援学校/「みんなのねがい」編集長

同 深谷弘和 天理大学人文学部准教授

同 古澤直子 特別支援学級

同 別府 哲 岐阜大学教育学部教授

同・事務局長 櫻井宏明 非常勤職員/元特別支援学校

出版部経営委員長 越野和之 (全国委員長兼任)

発達保障研究センター長 児嶋芳郎 NPO法人発達保障研究センター理事長

<表紙のことば>

初秋の午後の日差しはまだまだ強い。とある田舎町のちいさな古びた公園で下校中の女子学生に出会う。写真撮ってもいいですか?と聞くと、少し戸惑いながらもはにかんで頷く。純朴で清々しい佇まいに胸がグッとなる。

いきなり道端でカメラを持った知らないひとに声を掛けられるなんて、驚きや不安もきっとあるだろう。それでも撮らせてくれる人は、一瞬でもレンズを介して僕と向き合ってくれる。そしてその一期一会の空気感が僕の写真をつくる。

あの時、彼女がどんな気持ちで僕に撮られていたかは知るよしもない。でもきっと、ここに写る屈託のないその笑顔が答えだと信じている。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

◆特設「試し読み」のページ9月号(PDF)へ

1 人として 田門 浩(障害者権利委員会委員・弁護士)

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 松林紗希(映画上映会「みんbio」主催者)

4 教員のはじめの一歩 木澤愛子(全障研滋賀支部)

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 武田佳子(公共図書館司書)

8 この子と歩む 仲 直美(名古屋市)

11 進め! 推し活道 長澤笑子(東京)

特集 セクシュアリティと包括的性教育

13 発達障害とトランスジェンダー男性として生きる僕 高橋れん(東京)

14 包括的性教育って何? 伊藤修毅(日本福祉大学)

16 一人ひとりがこころとからだの主人公に 磯部浩美(埼玉 特別支援学校)

18 対話を重ね、言葉をつむぎ、学びをつくる 寺部佳代子(愛知)

20 素敵な大人になるためのスキルアップ講座 金室修平(千葉 よつかいどう福祉会)

22 「性の多様性教育実践」概論 堀川修平(埼玉大学)

25 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)

26 子どものミカタ 塩田奈津(京都 特別支援学校)

28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)

32 シリーズ 18歳 相澤純一(訪問大学おおきなき)

34 暮らしの場は今 大平 光(埼玉 みぬま福祉会太陽の里)

36 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ 教員の改定給特法 村田信子(全教中央執行委員)

40 実践の魅力 杉谷 伸(滋賀 あゆみ福祉会ホームぽれぽれ)

43 全障研の支部ニュース、紹介します 高橋誠衛(新潟)

44 みんなのひろば

46 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 黒田絵美(三重)

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

<表紙のことば>

青森県各地で8月に開催されるねぶた祭り。20年ほど前に友人に連れられてから、その魅力の虜になり毎年津軽の地へ出向いている。青森の冬は長く厳しい。春が訪れ、梅雨が明け、祭りの夏がやってくる。青森の人はこの季節を心待ちにしている。祭りの期間は皆、心も身体も跳ねて躍動する。

運行が始まる夕暮れ時には、青森市のシンボルであるアスパム前の公園にハネトの衣装を来た若者たちが集まってくる。僕はここで祭りの始まりを待つ彼女たちを撮るのが好きだ。

待ち詫びた夏。夢のような時間。夕陽に照らされたその表情は一年でいちばんキラキラと輝いているに違いない。

そう、僕はこの笑顔を見るために青森へと向かうのだ。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

特設!「試し読み」のページ8月号(PDF)へ

1 人として 吉田輝男(書家・画家)

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 松林紗希(映画上映会「みんbio」主催者)

4 教員のはじめの一歩 木澤愛子(全障研滋賀支部)

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 越川裕美(学校司書)

特集 戦後80年 ~知る、学ぶ、つなぐ 戦争と平和を自分の言葉で語るために

13 平和の街 三枝信也(山梨・カラフルデイス)

14 悲しみを忘れないで 松田春廣(東京)/土佐和史(写真)

16 戦争と平和を自分の言葉で語るために ー東京大空襲・戦災資料センター訪問記 本誌編集部

20 戦争の記憶を語り継ぐ 沢村智恵子(団体職員)

22 自分らしく生きる 辻 和美(三重・特別支援学校聖母の家学園)

24 私ときょうだい 井上健太郎(福井)

26 子どものミカタ 塩田奈津(京都・特別支援学校)

28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)

32 シリーズ 18歳 小林瑞(栃木 自治医科大学小児科医)

34 暮らしの場は今 加藤佳帆(東京 共同ホームさらさ)

36 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ 改正育児・介護休業法の要点 工藤さほ(障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会)

40 実践の魅力 西尾 栞(愛知 障害児デイケアさざなみ)

43 全障研の支部ニュース、紹介します 松島恵美子(青森支部)

44 みんなのひろば

46 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 西岡美紀(大阪)

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

全国障害者問題研究会

第59回全国大会(広島2025)基調報告(案)

常任全国委員会

2025年7月2日

はじめに

今年は、沖縄での地上戦と、広島、長崎への原子爆弾投下を経て、第二次世界大戦が終結してから80年目です。この年に広島で全国大会が開催されることに特別の想いを抱く人も多いでしょう。2024年にノーベル平和賞が授与された日本原水爆被害者団体協議会の代表委員の田中熙巳さんは、授賞式の講演で次のように話されました。「…原爆被害はいのち、からだ、こころ、くらしにわたるすべての被害を加えるというものでありました。命を奪われ、身体にも心にも傷を負い、病気があることや偏見から働くこともままならない実態が明らかになりました。…(中略)…自分たちが体験した悲惨な苦しみを二度と、世界中の誰にも味わわせてはならないとの思いを強くいたしました」。戦争中、壮絶な体験をされた方々が、次の世代に平和と偏見や差別に苦しむことのないすべての人々の平等な暮らしを手渡したいという願いを持ち続けて活動を続けてこられたことに深い感謝と敬意を表したいと思います。

この年にあっても、ウクライナやパレスチナでの戦火は止まず、イスラエルとアメリカ合衆国はイランへの軍事攻撃を強行しました。全障研常任委員会は緊急声明「戦争するな!攻撃するな!殺すな!命を守れ!」を発表しました。

今年は、介護保険制度の創設25年、障害者自立支援法違憲訴訟基本合意15年という節目の年でもあります。いずれも障害のある人の自立と社会参加、そしてケアの社会化を謳ったものでしたが、現状はどのようになっているでしょうか。

近年、全国各地で社会福祉分野における職員不足、あるいは事業所の閉鎖の話題を耳にするようになりました。2024年度は介護事業者(老人福祉・介護事業)の倒産件数は過去最多となっており、慣れ親しんだ地域で暮らし続けることが困難になっている人が多くいます。また就労継続支援A型事業所の閉鎖が相次ぎ、多くの障害者が解雇され、路頭に迷うこととなりました。いずれも報酬改定をきっかけとしたものですが、そもそも福祉事業の基本報酬は低く、職員を安定して継続的に雇用できるものではありません。日々、福祉労働者が障害のある人や家族と真摯に向き合い支援しても、本来、それを下支えすべき国家によって、その梯子を外され続けている状況です。

福祉事業に営利を目的とした企業の参入も目立つようになりました。全国でグループホームを運営していた企業の劣悪な支援に対して、自治体の指定取り消しの処分に続き、国も同一企業が運営する他の事業所にも福祉事業の指定更新を認めないとするいわゆる「連座制」を適用したことによって、多くの障害者と家族が混乱させられました。福祉事業に多様な経営主体の参入を認めるのであれば、適切な運営がされているかどうかを監督する責任は行政が果たさなければなりません。

障害基礎年金の支給決定が、日本年金機構の人事により左右されていた可能性が報じられました。年金などの所得保障は今日の社会で生活する上で不可欠な制度です。それが、属人的な判断に影響されていたとすれば言語道断です。

このような事象は、社会福祉から“社会”が除かれ、個人的な幸福だけを追求する、しかもそれが手に入るかどうかは個人の経済力に左右されるという市場化された福祉が広がってきたことによるものです。効率や利益を追求し、個々人が競争社会の中で勝ち残りを目指す資本主義社会と、一人ひとりの多様性が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会のあり方は、本質的に相容れないものです。今こそ、すべての人に人間らしい権利を保障する社会全体の福祉を追求すべきときです。私たち一人ひとりは社会福祉の実現に向けて決して傍観者ではいられません。

こうした動きの一方で社会を切り拓く連帯の輪も広がってきています。

2025年6月27日、最高裁第三小法廷は、2013~15年の国による生活保護費の引き下げを違法とする画期的な判決を下しました。この判決を引き出した「いのちのとりで」裁判や、2024年に同じく最高裁において歴史的な勝訴判決を勝ち取った優生保護法をめぐる裁判、職親からの長年の虐待をめぐる裁判などにおいては、現状を変えなければならないと勇気を持って立ち上がった原告たち、さらにはそれを支援する人々の輪が大きく広がりました。学問の自由を脅かす日本学術会議法の改正に関しても多くの人々が反対の声を挙げました。実践面においても、被災地域における障害のある人を取り残さない復興や、高齢化、子育て、触法など、多様なニーズに応える実践力も集団的に高めてきました。

いくつもの節目を迎える今年、改めて、私たちの日常の暮らしの中にある願いや困りごとを共有しながら、誰もが安心して暮らしていける共同的な関係を私たちの手に取り戻し、それを支える公共の復権を目指すための「社会」福祉のあり方について皆で考えていきましょう。

Ⅰ 乳幼児期をめぐる情勢と課題

(1)療育の質は「子どもの最善の利益」を軸に

「やってみたいなぁ」「今日は何をするのかな」。子どもたちは、生活や遊びのなかで世界への期待をふくらませます。大人や友達と活動を積み重ね、「あんなふうになりたいな」とあこがれ、自らをゆたかにしていきます。からだを思いっきり動かし、楽しさやもどかしさなどの感情に満たされた遊びが、安心できる生活と切り離されずにあることが大切です。

そう考えた時、現在こども家庭庁を中心にすすめられている保育や障害児支援について、子どもの最善の利益をないがしろにしていないか、注意深く検討する必要があります。

例えば、「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」です。4月から、市町村を実施主体にしてはじまったこの制度では、日によって預けられる場所が異なることも想定されますが、それでは子どもが大人と安心した関係を築くことはできません。「昨日の続きで遊びたい」とねがっても、生活と遊びの連続性がありません。医療的ケア児を含め障害のある子どもも利用できることになっていますが、そのために必要な条件整備は保障されていません。

2024年には児童発達支援ガイドラインが改訂されました。このガイドラインの普及により、大人が求める能力が身につくように子どもの行動を変えることが発達支援の目標とされ、発達の基盤となる生活から切り離されたところで支援が行われることや、一人ひとりに即して吟味されるべき支援が画一化されることが危惧されます。

止まらない物価の高騰と広がる困窮は、子どもたちがゆたかに育つ生活基盤を脅かしています。くらしを維持するための就労によって親子通園療育に通いたくても通えず、保育所に通いながら短時間でも児童発達支援を利用したり、療育時間の延長を希望する保護者の実態があります。療育に通うことと安定した生活を築くことを両立させるための就労条件などが社会的に保障されなくてはいけません。また、地域の保育園・幼稚園に通う場合でも、保護者が子どものねがいをつかみ、安心して子育てができるための支援のあり方も問われています。発達を保障するべき療育が、営利主義のもとで、子どものねがいに目を向けず、発達を侵害するものになっていないでしょうか。多様な療育のあり方や延長療育など、地域の実情に合わせて考えていくべき課題はたくさんあります。2025年2月に開催された発達保障をめざす保育実践・療育実践交流集会(NPO法人発達保障研究センター)では、子どもたちの発達を保障し、保護者が安心して子育てに向かえるような保育・療育実践について学び合いました。参加者からも、時間をかけて保護者と共同して子どものねがいを知っていくことが大事、という感想が寄せられました。子どもの最善の利益を軸にして保護者とともにつくりあげる療育のあり方について語り合い、自分たちの言葉で「子どもの発達を保障する療育」を訴えていきたいと思います。

(2)ねがいに応える制度を

療育の制度上の基盤である児童発達支援は、日額報酬制、利用契約制度、応益負担の枠組みのもとで、保護者の利用料負担や不安定な財務状況の中で運営されています。こども家庭庁は、制度の持続性と他の制度との平等性を論拠として、この制度の妥当性を譲りません。教育分野では、一部負担は残しているものの、多子世帯の大学や専門学校などの授業料が無償となりました。2019年からの幼児教育無償化を受け、療育も3~5歳児の利用料は無料になっています。しかし、子どもの育てづらさや障害で保護者の気持ちが揺れやすい0歳から2歳児期の療育では利用料負担があります。療育は子どもの命と発達を保障するものであり、早期からの公的な保障が必要です。住民のねがいに応え、自助努力で療育の利用料を無償化している自治体もありますが、費用がかかるので療育を利用しないというケースも実際にあります。また、事業所と契約していても、保護者の精神面や生活の状況によって子どもが継続して療育に通うことが難しいケースもあります。家庭への支援が必要なのですが、電話をするとお金がかかる、家庭訪問をするとお金がかかる、といったように、今の制度の枠組みは、ほんとうに支援を求めている人への支援を阻害する仕組みです。

子どもたちのねがいに応える療育と、子育てのなやみを一緒に分かち合って歩んでいく支援が必要です。保護者の収入や生活状況、子どもの年齢や障害の程度によって必要な支援が受けられないことがあってはいけません。平等性の観点からも療育は無償であるべきなのです。自己責任論や市場原理に気づかぬうちに支配され、見えづらくなっている課題を、他の児童との平等(障害者権利条約第7条1項)の視点で浮き彫りにしてく必要があります。

(3)みんなで展望を語り合おう

2023年度から実施自治体への国庫補助がはじまった5歳児健診は、今年度には実施率を引き上げるために補助金が大幅に引き上げられました。目的は、発達障害の発見や不登校への早期からの対応と言われており、各自治体でも実施の方向で検討されています。しかし、私たちが大切にしてきた乳幼児健診は、問題を発見して終わりなのではなく、母子保健システムの一環として、地域の身近な存在として、早期から一緒に子育てを支える保健師の活動などと結びついて発展してきました。それぞれの地域の出生数や地域資源にあわせて子育てを応援するシステムを構築してきたのです。ライフステージの最初の時期に、発達を保障する公的な仕組みは、その後の教育、福祉の分野でのゆたかな自立につながっていきます。5歳児健診や療育など、国の仕組みを画一的に地域に適用するのではなく、研究運動や要求運動を通して地域の状況を捉え、現代的なニーズ、既存のシステムの課題を見出し、住民の要求にかなうシステムとして再構築していく必要があります。各地域で、分野や職種を越えてつながり、地域の現状、課題を語り合う集まりがもたれています。地域ごとに条件は異なっていても、共通する根本的な問題と展望を見出すことも必要です。そのために、地域をこえて状況や課題、思いを出し合うことで、問題の根っこを捉えていくことが求められています。

Ⅱ 学齢期をめぐる情勢と課題

(1)子どもの発達を長い目で確かめ合う

特別支援学校の教師、下田有輝さんは、子どもたちに「自分たちで考えたり、悩んだり、選んだりしながら、一人ではできなくても、仲間と力を合わせればねがいは実現するという手応えや感動を、人間らしい営みの中で保障していくことが私たちの専門性だ」と語っています(『障害者問題研究』第53巻1号、2025年)。教師の専門性は日々子どもたちと過ごしながらその思いやねがいをつかみ、教材を吟味し、授業を通してそのねがいを子どもたちと共に実現していくところにあります。専門性を磨いていくためには、子どものねがいや育ちについて、教師の仕事の価値について、自分の言葉で語り、綴りながら、試行錯誤することが必要です。

しかし、学習指導要領による教育課程の押し付けや「スタンダード」は、目の前の子どもから出発する教育を大きく制約します。教育のICT化、「個別最適化」の名の下に教育のマニュアル化と画一化が広がっています。私たちは、学校現場の苦境や理不尽さを訴える教師たち、子どもへの信頼や教育の希望を見失したくないというねがいを受けとめ、すべての子どもが安心して楽しく学ぶことのできる学校づくりのための研究運動を進めていきたいと思います。

特別支援教育にも観点別評価が導入され、子どもの発達を細かく切り刻むような評価が浸透しています。目の前の子どもの行動をなんとかしたいという思いから、行動変容を謳う指導技法が頼りに見えることもあるかもしれません。しかし、教師が子どもたちの行動の背後にある苦しみや悲しみを聴きとり、内面に潜むねがいをつかむためには、じっくりと時間をかけて、子どもたちが安心できる関係を結ぶことが欠かせません。

教育の内容を縛るような官製研究に追われて、子どもの姿や授業の様子を振り返る余裕も奪われ、授業準備にすら時間をかけられないという苦悩も深まっています。『みんなのねがい』の2025年5月号の特集では、こうした厳しい現状にあっても、同僚とともに悩みながら、子どもたちの心を揺さぶるような授業づくりに取り組んでいる実践が紹介されています。

全国大会に持ち寄られるレポートには、子どもたちのねがい、教師のねがい、保護者のねがいがより合わさりながら、子どもが育ちゆく姿が豊かに綴られています。教師が自分のねがいを語り、思いを分かち合うことが難しくなっているからこそ、実践や子どもの発達の事実を語る言葉を吟味しながら、教育の喜びや希望を見出せるような議論をしていきましょう。「ライフステージを貫く実践と課題」の分科会も全国大会の醍醐味です。子どもも教師も短期間のうちに目に見える成果が求められがちな今、ライフステージを貫く長い目で子どもの発達を確かめ合う視点を大切にして、学校教育の役割や課題を深めましょう。

(2)一人ひとりに合った場の整備と教育の質

文科省の「インクルーシブな学校運営モデル事業」のもとで、いくつかの自治体ではインクルーシブ教育に関する事業が取り組まれ、身近な地域や同じ学校で共に学ぶことが強調されています。本来、共に学ぶことの追求と、障害のある子ども一人ひとりに合った教育の場の充実は矛盾するものではありません。子どもたち一人ひとりの固有のニーズが大切され、安心して学ぶことのできる集団や環境のなかで発達が最大限に保障されることが、社会に参加していく土台となります。インクルーシブな教育や社会を実現していくうえでも、特別支援学校や特別支援学級の条件整備は欠かせません。しかし、特別支援学校の設置基準は既設校には適用されないため、特別支援学校の過大・過密化は解消されていません。新設予定の学校ですら、すでに設置基準を満たしていなかったり、校舎の高層化が計画されている地域もあります。引き続き、設置基準の内容と運用の改善に向けた運動が求められます。また、2022年に出された「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」(文部科学省通知2022年4月27日)が、特別支援学級の在籍や開設の状況、教育機能に及ぼす影響も長期的に検証していく必要があります。

今通常国会で成立した「給特法改定」では「教職調整額」の増額が示される一方、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室担当の教員に支給されてきた「給料の調整額」を半減させる決定が強行されました。文科省は、通常学級にも障害のある子どもや支援が必要な子どもが多数在籍し、学校全体で特別支援教育を進める体制となっていることから、特定の教職員のみに調整額を支給するのは不均衡と説明しています。一方、特別支援学校では担任以外の複数の教職員が子どもの指導や支援に関わっていることを理由に、特別支援学校と特別支援学級の担任に「学級担任手当」加算を支給しないとし、さらに「主務教諭」を新設、そこに特別支援教育コーディネーターを位置づけました。今回の「給特法改定」はそもそも教師の仕事にゆとりをもたらすものではなく、それに加えて、障害児教育の専門性を否定し、どの子も安心して学べるインクルーシブな学校づくりへの共同の努力を阻むものです。

私たちは、通常の学校教育全体の改革として、インクルーシブな学校づくりを進めるなかでこそ、すべての子どもの教育権保障が展望できることを確認してきました。日々子どもに関わる教職員には教育の内容を決定する裁量が保障されるべきであり、そのためには、同僚性のもとで専門性を発揮することができる労働環境が欠かせません。権利としての障害児教育の歴史は、差別的な特殊教育を乗り越えて、障害のある子どもたちに憲法や教育基本法が謳う権利としての教育をひとしく保障するために、障害があるがゆえの困難や固有なニーズに応えることと、どの子にも必要とされる教育を手渡すことの統一をめざしてきました。通常学校・学級を含めて教師としての誇りある仕事とそれを保障する労働条件を追求していくなかで、障害のある子どもの教育に固有な専門性を深めていきましょう。

インクルーシブ教育の実現には、教員配置などの条件整備と子どもの実態に即した柔軟な教育課程の運用が不可欠です。日々子どもと向き合っている教師たちには、自律的で自由な議論、研究・研修の機会が保障されなければなりません。「こんな教師になりたい」「こんな授業をしたい」と憧れや希望を持ちながら、教師として成長することのできる教職員集団づくりや学校づくりを進めていきましょう。

(3)安心して過ごせる放課後や地域の生活をつくる

インクルーシブ教育の実現には、学校だけではなく、学校外の地域の隅々にまで、子どもが安心して過ごせる環境をつくることが必要です。放課後の生活を支える放課後等デイサービスでは、不安定な財政・運営体制のもと、厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインに対応した「支援」を行わざるを得ない場合も多く、学校、家庭とは異なる「第三の場」としての時間や空間は狭められがちです。この間、放課後等デイサービスでの虐待が多く報じられていますが、その背景には、子どもたちの楽しく安心できる生活を支えるには不十分な職員配置基準があります。指導員は、子どもの様子や実践を振り返りながら活動を展開する余裕を奪われています。

厚生労働省は放課後等デイサービスガイドラインによって現場に支援の質を高めると言いますが、実践の困難の背景には利用契約制度と日額報酬制があり、乏しい条件を改善せずに、ガイドラインの具体化だけが一方的に求められれば、実践現場はますます疲弊します。利用契約を結んで個人のニーズを満たすという「商品化」の発想ではなく、すべての子どもに豊かな放課後生活を保障する公的責任を認め、それに見合う制度と条件整備を行うことこそが求められます。

子どもがどのような学校生活を送っているのか、放課後・休日はどのように過ごしているのか、学校でも事業所でも互いの様子が見えにくくなっています。日々の生活や仕事に追われて保護者もお互いの悩みを聴き合う機会が減り、孤立する保護者も少なくありません。コロナ禍以降、学級懇談会を開催しなくなった学校もあります。子どもの生活が見えにくくなるということは、保護者の不安や悩みが見えにくくなるということでもあります。こうして子どもの姿や保護者の苦悩を共有しにくいことが、保護者の自己責任意識をいっそう助長し、保護者が学校や事業所に安心や信頼を寄せにくくさせているのではないでしょうか。

学校や事業所が地域のさまざまな資源や機関とも手をつなぎ、障害のある子どもの育ちを関係する人たちみんなで支える仕組みを整えながら、障害のある子どもを育てる保護者や家族が排除されず、安心して暮らせる地域をつるために何が求められているのか、これを明らかにする研究運動を進めましょう。

Ⅲ 青年期・成人期の情勢と課題

(1)家族依存の限界と暮らしの場の整備

2024年7月、千葉県長生村で、父親が重度の障害のある息子を殺害するという痛ましい事件が発生しました。両親は自宅での介護に限界を感じ、長期入所を希望していたものの施設が見つからず、ショートステイを利用しながら自宅での介護を続けていたと報じられています。いわゆる「老障介護」の状況でした。命が絶たれるという決して許されない事件ではありますが、その背景には、重度障害のある人が安心して暮らせる場の整備が進まず、家族のケアに過度に依存している現実があります。加えて、入所施設のあり方など、当事者や家族、現場の職員の声を十分に踏まえない政策決定がなされてきたという構造的な問題もあります。

佛教大学の田中智子研究室とNHKが共同して2024年に全国の自治体を対象に行った調査によれば、入所施設の利用を希望しながらも空きがなく、待機状態にある人が少なくとも約2万人にのぼることが明らかになりました。待機者の7割以上は知的障害者であり、特に重度の障害者が暮らせる住まいが全国的に不足している実態が浮き彫りになりました。また、調査では自治体ごとに待機者の実態把握の方法が異なり、回答のあった自治体のうち3割は、待機者数そのものを把握していないことも分かりました。全国障害児者の暮らしの場を考える会の事務局長である九内康夫さんは「暮らし方に対する概念や希望する暮らしの形は、人それぞれで違うからこそ、多様で選択できる暮らしの場の整備が必要です」と指摘しています(『みんなのねがい』4月号。連載「暮らしの場は今」)。

公的責任が縮小されるなかで、まずは待機者の実態を正確に把握する仕組みづくりが求められます。その上で、実態に即した暮らしの場の整備が不可欠です。

(2)報酬改定の影響と制度の20年を問う

2024年4月の報酬改定の影響に関する、きょうされんの調査結果が報告されました。この調査では、生活介護では7割以上の事業所が、共同生活援助(グループホーム)では9割近くの事業所が、基本報酬の減算対象となったことが明らかになっています。生活介護に導入された「時間刻み報酬」や、取得可能な加算の少なさが背景にあると指摘されています。

障害福祉の現場では、働き手の不足が深刻化しています。処遇改善加算による賃金改善も言われますが、事業所の加算取得状況により賃金格差が生じています。求められるのは加算による調整ではなく、基本報酬そのものの底上げです。深刻な働き手不足は、実践や運動の継承にとっても大きな課題です。実践や運営を長年担ってきた人たちから新たな人たちへバトンを渡していくための方法をの職場や、運動のつながりの中で共有するとともに、そのつながりを生かして、国に対して働き手の確保に向けた抜本的な対策を求めていく必要があります。

2025年は、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意から15周年の節目の年にあたります。同法は、利用契約制度への移行、三障害のサービス一元化、利用者負担の導入など、障害福祉制度を大きく転換した法律でした。その後、応益負担を焦点として違憲訴訟が提起され、国との和解にあたり、基本合意文書が結ばれました。しかし、新たに制定された障害者総合支援法でも、公的責任の縮小や市場原理の導入は依然として続いています。その結果、グループホーム「恵」での過大徴収や虐待の問題に象徴されるように制度の矛盾が各地で顕在化しています。障害者自立支援法違憲訴訟では、「トイレに行くのにも金がかかるのか」という当事者の声が、運動の大きな指針となりました。同法の成立から20年を迎える今、改めて当事者の「ねがい」を軸に、障害のある人の権利保障は国の責任であることを、社会として再確認していく必要があります。

(3)障害のない人と平等に社会参加できる社会を

2014年に日本が批准した障害者権利条約は、障害のある人が他の人と平等に社会に参加し、尊厳をもって生きる権利を保障しています。障害者差別解消法が2024年に改正され、企業などの民間事業者による障害のある人への合理的配慮が義務化されてから1年が経過しました。しかし、現状では、障害のある人の声を十分に反映しない、一方的な対応となっているケースも見られます。

毎日新聞が2025年に連載している「これってわがままですか?障害者差別を考える」では、駅や飲食店などでICT化による無人化が進み、障害のある人たちにとって利用しづらい場面が増えている実態が報告されています。障害のある人のために環境を整えるのではなく、すべての人が暮らしやすい社会を実現するために、生じる課題の解消に取り組んでいくことが重要です。

2024年7月には優生保護法について、立法時点で違憲だったとする画期的な判決が出されました。障害のある人が子どもを産み育てる権利を奪われてきた事実が改めて問われる中で、「障害のある人のケアする権利」に注目が集まっています。『みんなのねがい』2024年11月号では「恋愛・結婚・子育て」が特集され、2025年2月に発刊された『障害者問題研究』では「障害のある人のケアする権利」がテーマとなりました。障害のある人が子どもを育てたり、親の介護を担ったりする際に、ヘルパー制度やグループホームなどを活用できるよう、制度的な裏付けを明確にし、全国どこでもその権利が保障される仕組みづくりが必要です。

障害のある人たちが、18歳以降にも学ぶことのできる場や機会の提供も、「障害のない人と平等」との点では不充分です。引き続き、18歳以降の学びの場(専攻科、大学、福祉型専攻科、生涯学習)を保障する取り組みを進めましょう。

Ⅳ 研究運動の課題

(1)多彩な活動を発展させよう

私たちの研究運動は、身近なところでの語り合いを大切にしてきました。地域に、職場にサークル活動をつくり、『みんなのねがい』の読者会をつくってきました。こうした活動の意義は、今も変わりません。

各支部の学習会や、各地方でのブロック集会なども、みんなで顔を合わせて学ぶことのできる場です。それぞれの支部・ブロックが、工夫して企画しています。

春には、発達保障研究集会をもち、私たちの目の前にある課題を考えています。また、今年の7月には、関西で「みんなのねがいセミナー」を開催しました。

オンラインによる学習活動も、コロナ禍の下にあった2020年以降、活発に展開しています。年2回の「教育と保育のための発達診断セミナー」は、全国の人々の学習要求に応える内容であり、仲間が広がる機会にもなっています。「発達保障をめざす保育実践・療育実践交流集会」も、多くの人の参加を得ています。また、研究推進委員会による「オンラインゼミ」も、さまざまな実践について考え合えるものです。

そして、夏の全国大会は、私たちの研究運動にとって特に重要なものです。今回の広島大会を充実したものにして、来年の滋賀大会につなげていきましょう。

オンラインの利点を活かすとともに、実際に会って話し合うことを大切にしながら、発達保障のための研究運動を進めていきましょう。

(2)一人ひとりのねがいから出発しよう

私たちの研究運動が大切にしてきたのは、一人ひとりの「ねがい」です。「このことに困っている」「こういうものが地域にほしい」「職場で納得のいかないことがある」「あんな実践をしてみたい」。こうした一つひとつのねがいが、研究運動の出発点です。

私たちの研究運動は、完成された理論を学ぶことではありません。十分に整理された情報を吸収することでもありません。それぞれの人が自分の仕事や生活、自分の思いを語ることに、小さくない意義があります。一人ひとりが研究運動の主体であり、誰もが研究運動の担い手です。

身のまわりの実態を出し合いましょう。考えていることを話し合いましょう。取り組んできたことを伝え合いましょう。

全国大会の分科会は、参加者が持ち寄るレポートが研究の土台です。実態を記し、ねがいを書きとめ、実践をつづることが、私たちの研究運動の力になります。仲間と協力してレポートをまとめることも、大切にしたい取り組みです。レポートをもとに語り合い、考え合うことが、障害者の権利保障・発達保障に結びつきます。

(3)教育や社会福祉のあり方を考えよう

権利保障・発達保障に向けて、教育や社会福祉のあるべき姿を問い続けていきましょう。

長年にわたり、国や地方自治体の責任を曖昧にする制度改変が重ねられてきました。学校教育の領域をみても、社会教育・生涯学習の領域をみても、条件整備は不十分です。福祉領域では、事業の多くが民間任せにされており、民間事業者と「利用者」が契約を結ぶかたちが広がっています。「サービス」という言葉が行き交い、営利企業の参入が目立つ分野もあります。

同時に、現場の実践が制度的なものに縛られてもいます。学校教育に関しては、学習指導要領に従うべきことが強調され、特定の指導方法・支援技法が教室にもちこまれるような状況もみられます。福祉領域では、事業所への「報酬」をめぐる仕組みが現場に葛藤をもたらしています。

長い時間をかけて政策によって押し付けられてきた現状は、批判的に問い直されるべきものです。現在とは異なる教育や社会福祉のかたちがあった歴史も振り返りながら、教育や社会福祉の今後のあり方を描いていきましょう。

教育や社会福祉の仕事の核心を確認することも重要です。制度の変遷に振り回されることなく、仕事のなかでめざすべきものを確かめながら、求められる専門性の内実を考えていきましょう。

(4)平和を追求しよう

社会の問題に向き合っていくことも大切です。

障害者・患者9条の会の「リレートーク」において、脳性まひのある池田光さん(全障研廿日市サークル)は、「障害者は平和な世でしか生きられない」「戦争はイヤです」「戦車もミサイルも要りません」と語っています。

現在の世界において、戦争・武力行使に抗い、平和を追求することは、極めて重要な課題です。障害者の権利保障・発達保障は、平和な社会のなかでこそ十全に実現していくことができます。

戦争は、障害者の生命と生活を脅かし、たくさんの人に新たな障害をもたらします。障害者の権利保障・発達保障と戦争とが相反するものであることを、歴史の事実をふまえて繰り返し語り、次の世代に伝えていかなければなりません。

50年前に終結したベトナム戦争では、米軍が使用した「枯葉剤」によって、甚大な被害がもたらされました。PFAS(有機フッ素化合物)による汚染の問題にもみられるように、軍事活動は環境の汚染につながり、私たちの生命と健康を脅かします。軍隊が排出する大量の温室効果ガスは、気候危機をいっそう深刻なものにし、私たちの安全を奪っていきます。

戦争も軍隊もない平和な社会をめざすこと、障害者の権利保障・発達保障を追求することは、深く結びついています。「戦争と障害者」の歴史を学び、今の世界の動向をつかみながら、戦争を許さない世論、軍拡を認めない世論、核兵器の廃絶を求める世論をつくっていきましょう。

日本には、戦争放棄と戦力不保持を明記した憲法があります。憲法9条を守り、憲法9条の価値を確かめていきましょう。

(5)仲間を広げ、学び合おう

研究運動を進めることで、仲間が広がります。仲間が広がれば、研究運動はさらに豊かなものになります。

私たちの研究運動の軸になるのは、月刊誌『みんなのねがい』です。誌面には、障害者や家族、さまざまな領域の実践者が登場します。小さな子どもの話題から、高齢期の人をめぐる話題まで、幅広い内容になっています。『みんなのねがい』を読み、誰かと話をすることで、『みんなのねがい』の輪が広がります。

季刊誌『障害者問題研究』も、私たちの研究運動に欠かせないものです。理論的な探究を進めるとともに、実態や動向をまとめ、実践を報告しています。各号の特集を読むと、そのテーマをめぐる全体状況に迫ることができます。オンラインで開催されている「『障害者問題研究』を読む会」に参加すれば、さらに理解が深まり、人どうしのつながりも生まれます。

身近なところで読者会を開き、人と出会い、みんなで語り合うことは、魅力的な取り組みです。日常のなかで、「気になる内容が載ってたね」「ここに書かれていること、どう思う?」と話題にすることも、私たちの研究運動です。

全障研の仲間を広げ、『みんなのねがい』や『障害者問題研究』の輪を大きくしながら、私たちの研究運動を豊かなものにしていきましょう。

*基調報告案へのご意見は、7月30日までに、電子メールなど文書で全国事務局にお寄せください。

電子メール info@nginet.or.jp FAX 03-6265-0194

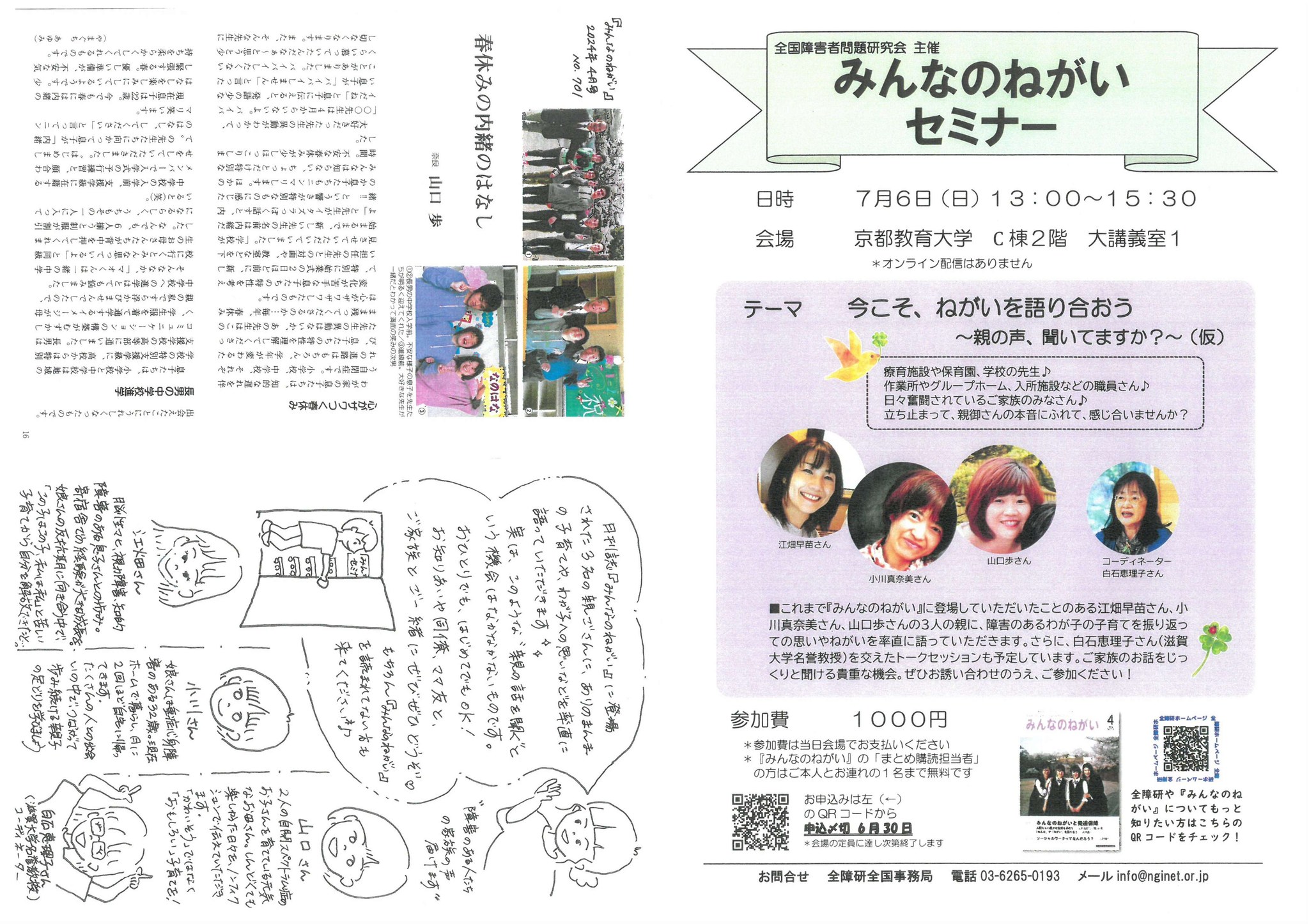

みんなのねがいセミナー 100人こえるご参加ありがとうございました

前半は、みんなのねがいの人気コーナー「この子と歩む」に執筆された、小川真奈美さん(滋賀)、江畑早苗さん(京都)、山口歩さん(奈良) から、我が子の子育て、そこで出会った様々な出来事や人たち、そして現在とこれからを語っていただきました。

まさに涙あり笑いありのあっという間の1時間でした。

後半は、休憩時間にフロアから出た質問を中心に、白石恵理子さんのコーディネートで、トークセッションが展開されました。就学前のこと、親同士のつながりのこと、成人期に入ってからのことなど、「そこもう少し聴きたかった!」という柱に沿って、ご自身の経験やお考えをたっぷりと話していただきました。

まだまだ聴いていたい! と 思える素晴らしい時間でし た。

(京都支部長 石田誠)

日時=2025年7月6日(日)13:00~15:30

会場=京都教育大学 C棟2階 大講義室1

●テーマ=今こそ、ねがいを語り合おう 〜親の声、聞いてますか?〜(仮)

療育施設や保育園、学校の先生♪

作業所やグループホーム、入所施設などの職員さん♪

日々奮闘されているご家族のみなさん♪

立ち止まって、親御さんの本音にふれて、感じ合いませんか?

●参加費=1000円(「みんなのねがい」のまとめ購読担当者の方はご本人とお連れの1名まで無料)

*学割=500円(25歳までの学生のみなさんを対象に) 登場しました!

●参加申込み6月30日で締め切らせていただきました

▼チラシ第二弾です(裏表に印刷して折ってくださいね)

緊急声明

戦争するな! 攻撃するな! 殺すな! 命を守れ!

2025年6月25日

全国障害者問題研究会常任全国委員会

イスラエル軍がイランに軍事攻撃を行いました。

米軍がイランの核施設に軍事攻撃を行いました。

国際法にも違反する軍事攻撃は断じて許されません。

パレスチナのガザ地区では、イスラエル軍によるジェノサイドが続いています。

世界中で続いている戦争はいますぐ終わらせなければなりません。

障害児者の権利保障・発達保障は、生命・生活を脅かす暴力の対極にあります。

平和な社会を築くことは、障害児者の権利保障・発達保障と切り離せません。

そのことを、私たちは何度も確認してきました。

私たちは、繰り返し、繰り返し、訴えます。

忘れてはならないことだから。

諦めてはならないことだから。

戦争するな!

攻撃するな!

殺すな!

命を守れ!

全国障害者問題研究会は、戦後80年、被爆80年の今年、8月に広島で全国大会を開催します。

平和な社会を追求しながら、障害児者の権利保障・発達保障をめざして取り組んでいく決意です。

▶PDFデータです

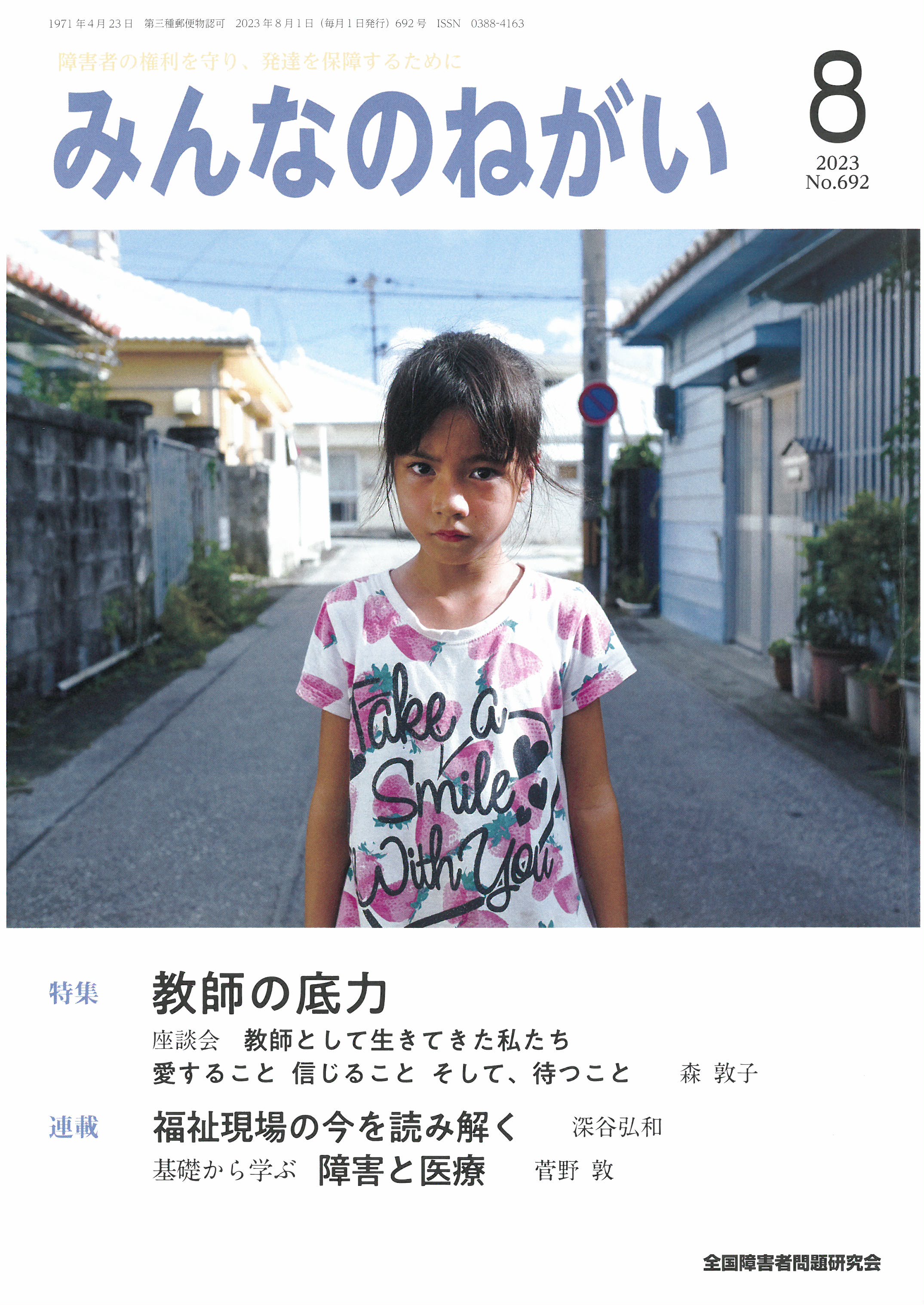

<表紙のことば>

沖縄を撮ろうと本格的に訪れだしたのが2010年。学生時代に旅先で出会った女性たちの目の強さがずっと心に引っかかっていた。

美しい珊瑚の海が広がる絶景の浜で佇む女性に出会った。この先に御嶽(ウタキ)があるらしく、お詣りに来たという。彼女は僕をその御嶽に案内してくれたが、ここから先は気が強いので待っていてとひとり祠の奥へ入っていった。いま思えば、彼女はユタだったのかもしれない。祠から出てきた彼女の車の後部座席に、宿で借りた自転車を無理矢理のっけて、帰り道を一緒にドライブしたことを思い出す。あの時の沖縄の風と彼女の深く澄んだ瞳を忘れない。

あれから15年。今年の夏もまた、愛しき島へ向かう。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

特設!「試し読み」のページ7月号(PDF)へ

1 人として 石井奈美(元公立保育園園長)

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 松林紗希(映画上映会「みんbio」主催者)

4 教員のはじめの一歩 小畑耕作(全障研和歌山支部)

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 鷹野祐子(医学系司書)

特集① つながろう つなげよう みんなのねがい 全障研全国大会in広島

10 魅力いっぱい 広島大会

12 学習講座講師からのメッセージ

13 広島大会記念グッズ絶賛発売中!/ぜひ行きんさい! お勧めの場所

14 この子と歩む 盛次千秋(広島・世羅郡)

17 進め! 推し活道 久我明寛(広島)

18 私ときょうだい 川尻亜門

特集② enjoy water! ~水あそび

21 びしょぬれ大作戦 万野友紀

22 ボランティアから友人♡相棒に! 澤佐景子(東京)

23 ステキな夏休みはステキな水場にあり 阿部智子(放課後デイ かたつむり)

24 水泳は、魔法のような力を持っている 宮浦めぐみ(神奈川)

25 プールの魔力とみんなの満面の笑み 番場智恵子(埼玉)

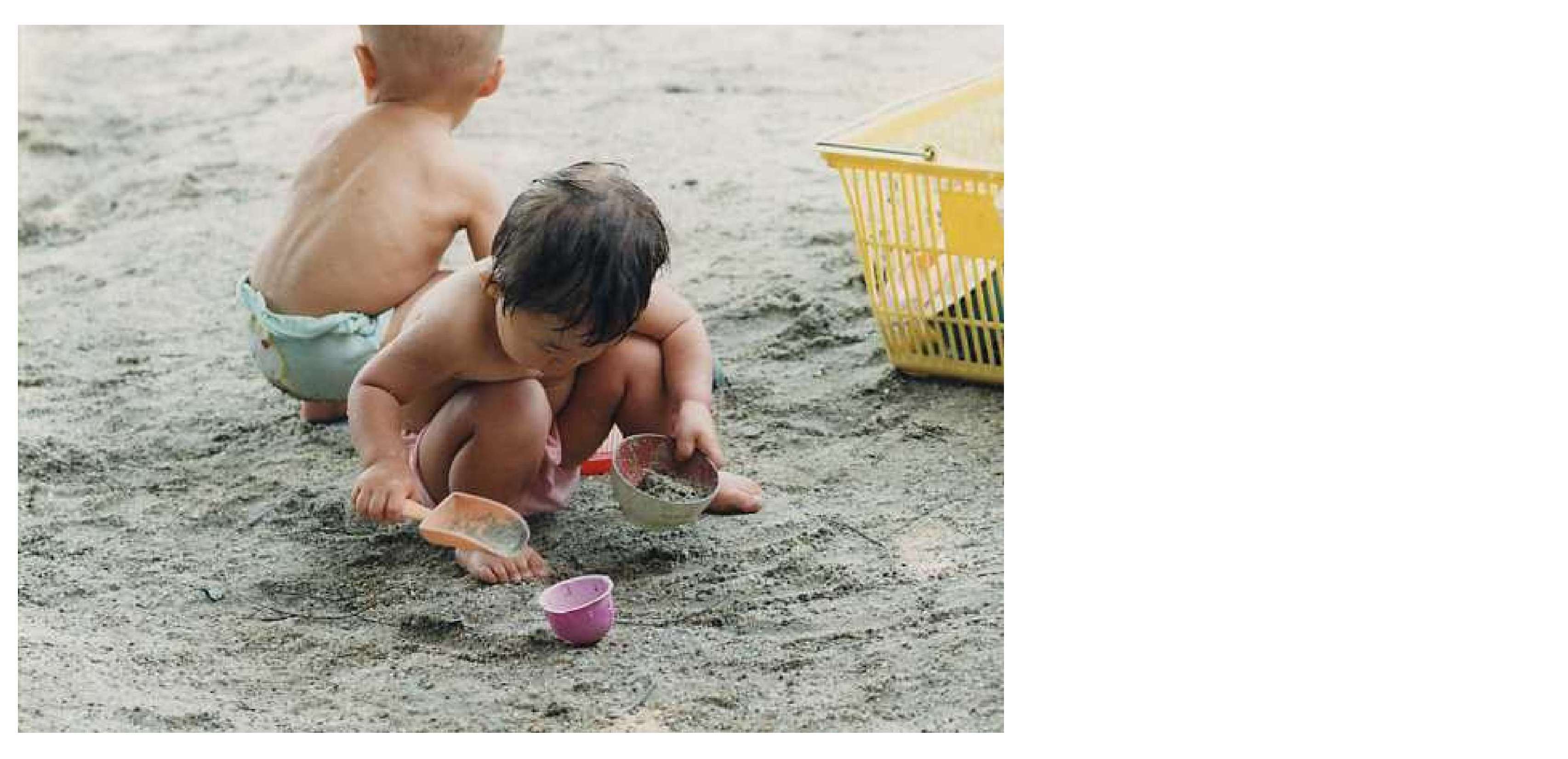

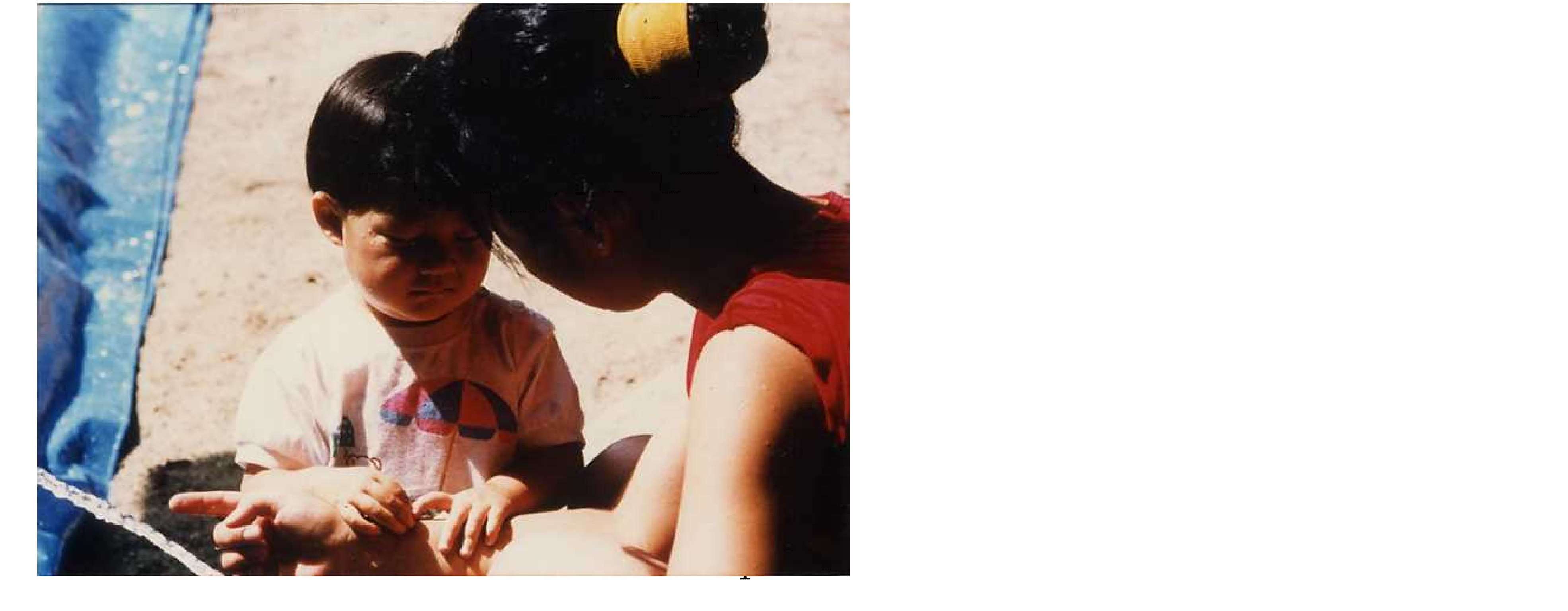

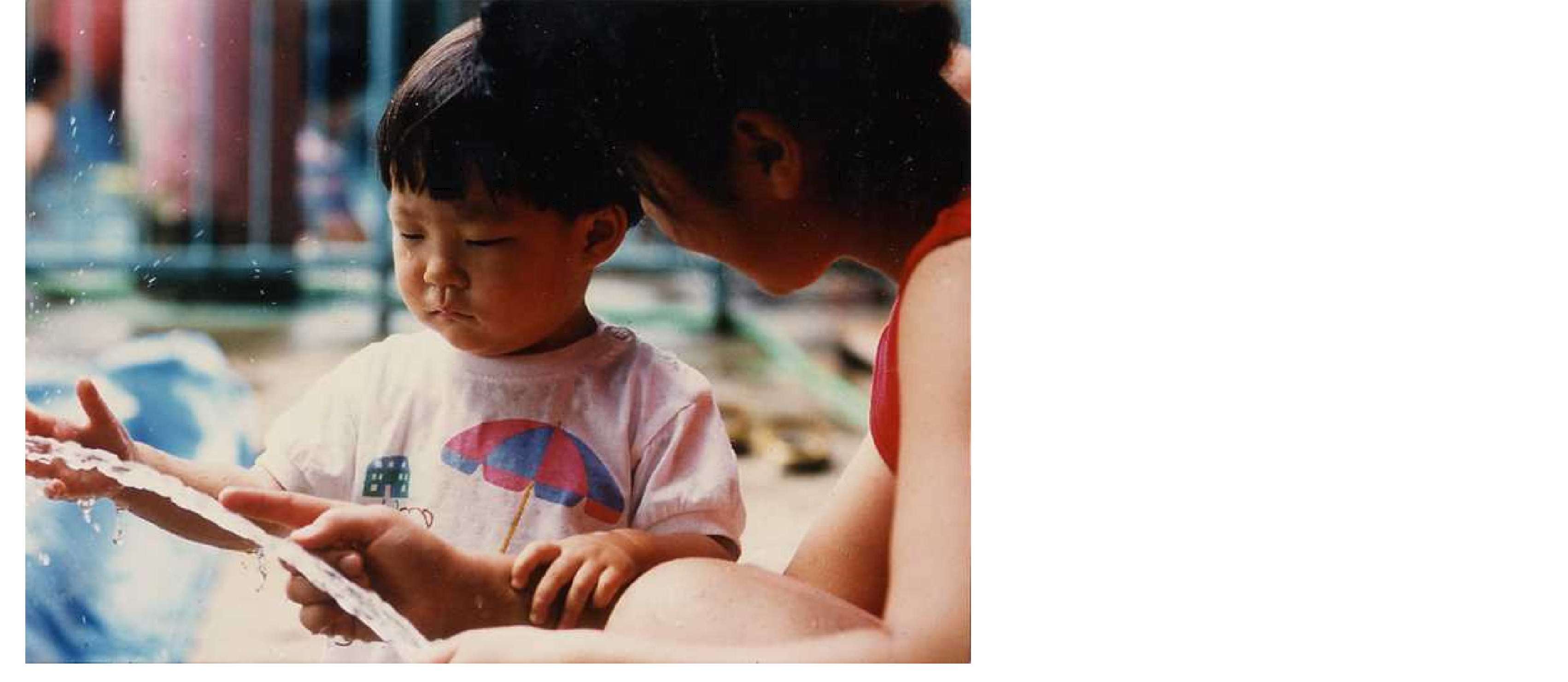

26 子どもにとっての水遊び、プール 大宮ともこ(日本福祉大学)

28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)

32 子どものミカタ 岡田徹也(滋賀 特別支援学校)

34 シリーズ 18歳 永田三枝子(東京 清瀬わかば会スマイル青年)

36 暮らしの場は今 宮原茂雄(兵庫 あぜくら福祉会)

38 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)

40 ニュースナビ 2024年度報酬改定の見直しを求める 小野 浩(きょうされん)

42 実践の魅力 山﨑知子(東京)

45 全障研の支部ニュース、紹介します 伊津佳恵(広島乳幼児サークル)

46 みんなのひろば

47 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)

48 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 九内康夫(広島)

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

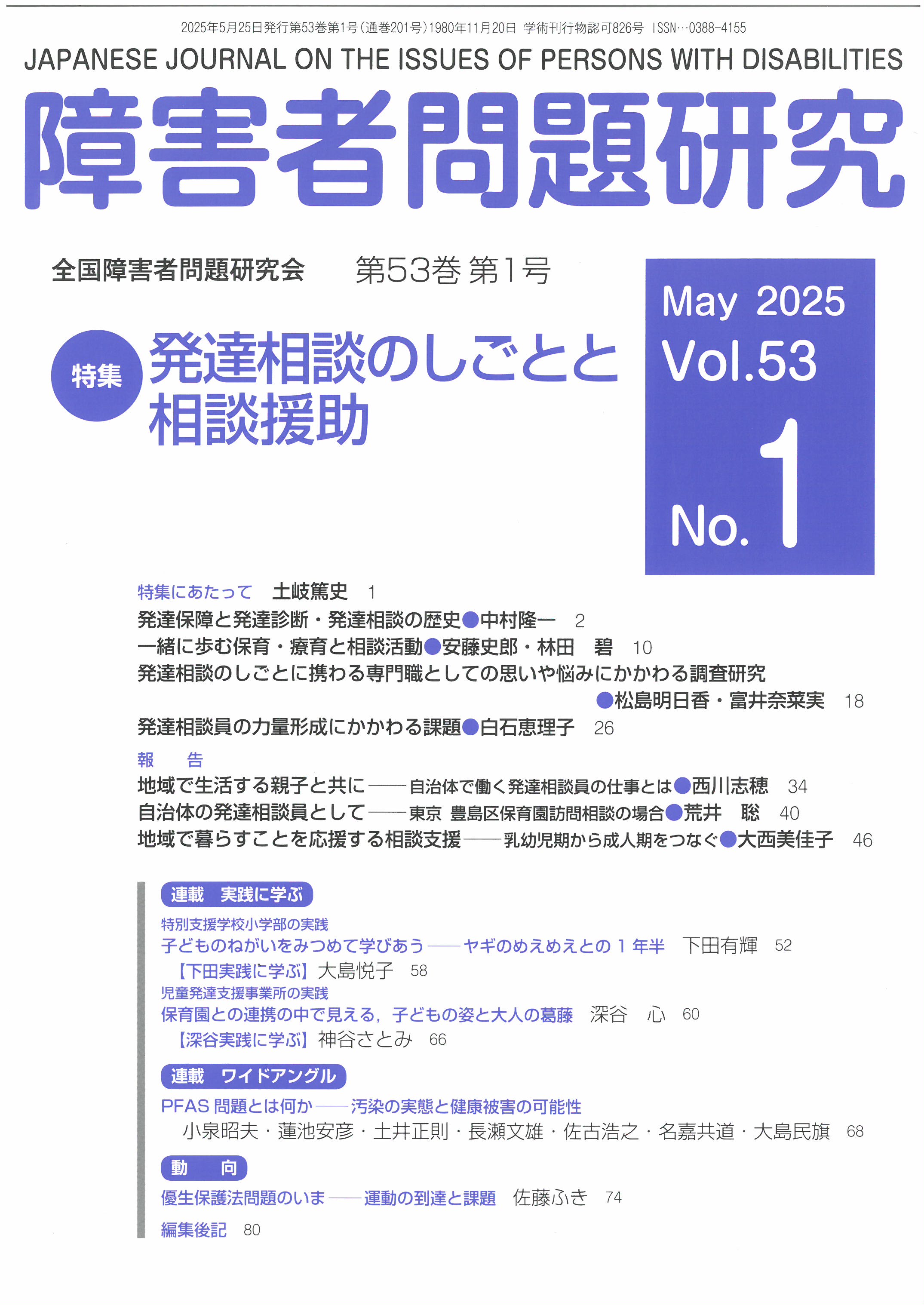

「障害者問題研究」53巻1号 特集=発達相談のしごとと相談援助

JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES

2025年5月25日発行第53巻第1号(通巻201号)

ISBN978-4-88134-236-7 C3036 定価2750円(本体2500円+税)

特集 発達相談のしごとと相談援助

特集にあたって

土岐篤史(発達臨床研究・研修サポートOffice Reborn)

発達保障と発達診断・発達相談の歴史

大津市の場合を例に(覚え書き)

中村隆一(人間発達研究所)

大津市を例に地域の中で発達相談が登場した経過を紹介した.発達相談は,心理相談であるが社会的性格もある.発達を語ることが発達を侵害しかねない矛盾の極点においてそれは登場した.一方,発達相談における発達理解の基礎となる発達診断は近江学園での発達研究の中で生まれた.発達診断の技術や方法は,発達主体の側に立とうとする限り常に対象統一的に吟味される必要があり,継続的な研究は今も欠かせない.

一緒に歩む保育・療育と相談活動

保護者と協力・共同で進める発達保障

発達相談員 安藤史郎・福祉相談員 林田碧(療育・自立センター 寝屋川市立あかつき・ひばり園)

あかつき・ひばり園では,1973年の開園より保護者との協力・共同を理念とし,保護者と職員が互いに意見を交換し同じ思いに立ち,ともに療育目標を練り上げ,子どもの発達を保障することをめざしてきた.本稿では,その児童発達支援センターにおける発達相談と福祉相談の活動と役割の形成を述べた.保護者のもつ価値観や置かれた生活背景に目を向け,ことばにならない悩みやねがいをつかみ,子どもにとっての生活や発達をともに考えていくことが相談活動に欠かせない.事例検討により,保護者と時間をかけて関係をつくり保護者・職員集団でともに子ども理解を深めていくことが,子どもと保護者の支援にも相談活動の力量形成にもつながることを示した.

発達相談のしごとに携わる専門職としての思いや悩みにかかわる調査研究

発達相談員を対象としたアンケート調査から

松島明日香(滋賀大学)・富井奈菜実(奈良教育大学)

本研究は発達相談のしごとに携わる79人を対象に,発達相談員が発達診断や発達相談を進めるうえで何を大切にし,どのような思いや悩みを抱えているのかに関する意識調査を実施した.調査の結果,仕事上の困難さややりがい,発達相談で大切にしていることなどについてのリアルな実態が明らかになったとともに,“大切にしたいことがあるからこそ悩む”という発達相談員の願いと,その願いが実現されにくい現状や課題があるということがみえてきた.

発達相談員の力量形成にかかわる課題

白石恵理子(滋賀大学名誉教授)

発達相談とは,子どもや障害のある人の発達理解をもとに,保護者や支援者が育児,保育,教育等の実践を主体的に行っていくために話しあうプロセスであるが,それを担う発達相談員に求められる力量とはいかなるものであろうか.心理テストの結果が過大視されるような発達観,子どもや家族が置かれている生活現実を捨象して発達や心理をとらえようとする心理主義も強まるなか,発達相談員の力量形成について,子ども理解に求められる

3 つの視角(全体性,歴史性,社会性)をふまえ,他の専門職との対等な連携・協働,実地経験との往還等について述べた.

地域で生活する親子と共に

自治体で働く発達相談員の仕事とは

西川志穂(滋賀県・大津市役所)

自治体の発達相談員として

東京 豊島区保育園訪問相談の場合

荒井 聡(東京都豊島区立東部子ども家庭支援センター)

地域で暮らすことを応援する相談支援

乳幼児期から成人期をつなぐ

大西美佳子(大阪府・さつき福祉会 くらしの支援センターみんなのき)

連載 実践に学ぶ

特別支援学校小学部の実践

子どものねがいをみつめて学びあう

ヤギのめえめえとの1年半

下田有輝(長野県・公立特別支援学校)

【下田実践に学ぶ】

子どもをつつむ共感の世界

元 障害児学級教員・大島悦子

児童発達支援事業所の実践

保育園との連携の中で見える,子どもの姿と大人の葛藤

深谷 心(奈良県・SORATO(UMIE)てんり)

【深谷実践に学ぶ】

共に悩み共に歩む療育と保育の連携

子どもの内面に寄り添う実践

「ゼノ」こばと園・神谷さとみ

連載/ワイドアングル

PFAS問題とは何か

汚染の実態と健康被害の可能性

全日本民医連PFAS問題委員会

小泉昭夫・蓮池安彦・土井正則・長瀬文雄・佐古浩之・名嘉共道・大島民旗

動向

優生保護法問題のいま

運動の到達と課題

佐藤ふき(きょうされん全国事務局、優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会事務局)

▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ

●ご案内チラシ(PDF)

▶ 「読む会」情報

日時 7月18日(金)19:00~21:00/オンライン開催

話題提供 地域で生活する親子とともに ~自治体で働く発達相談員の仕事とは/西川志穂さん(大津市)

参加者による意見交換

○参加申込はここから

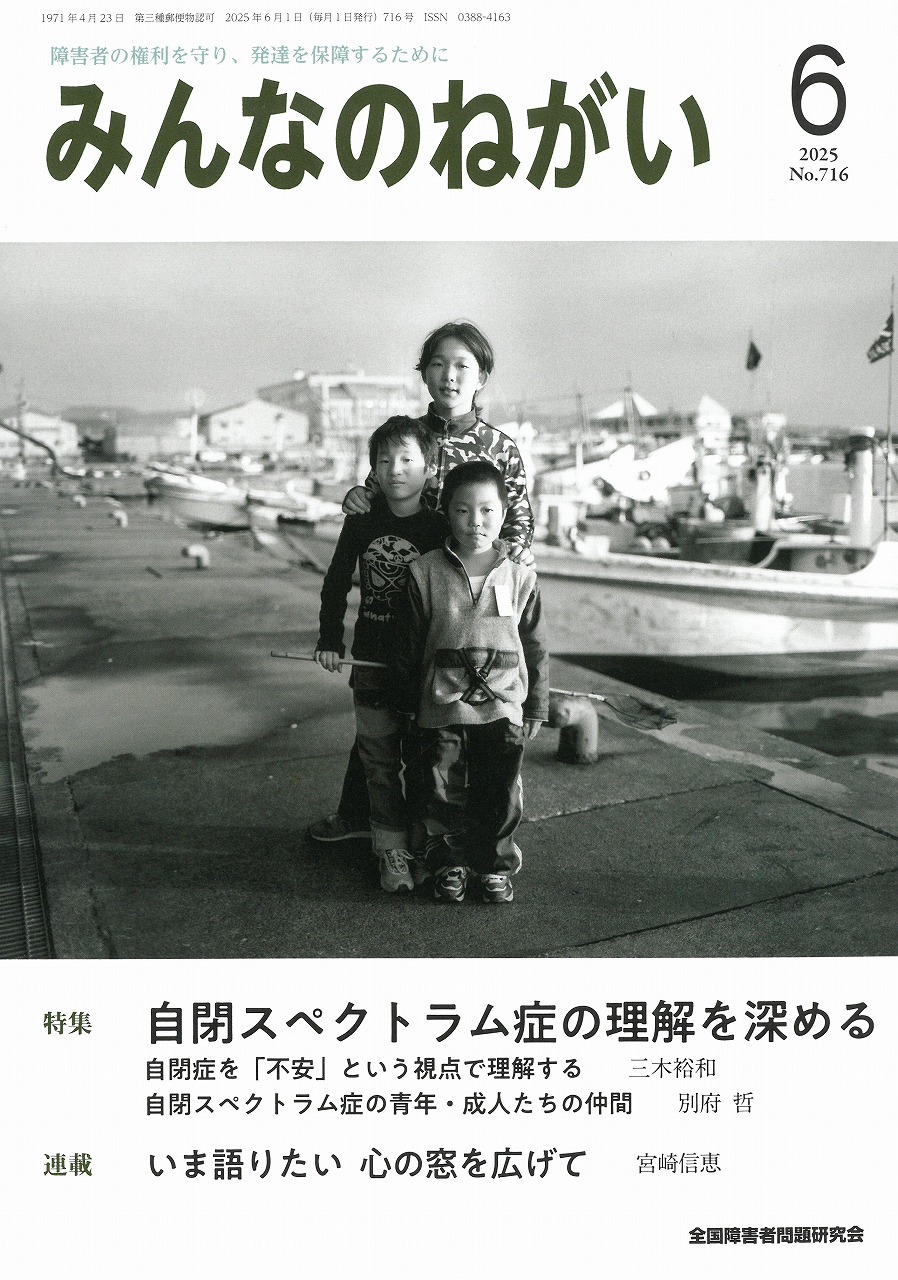

<表紙のことば>

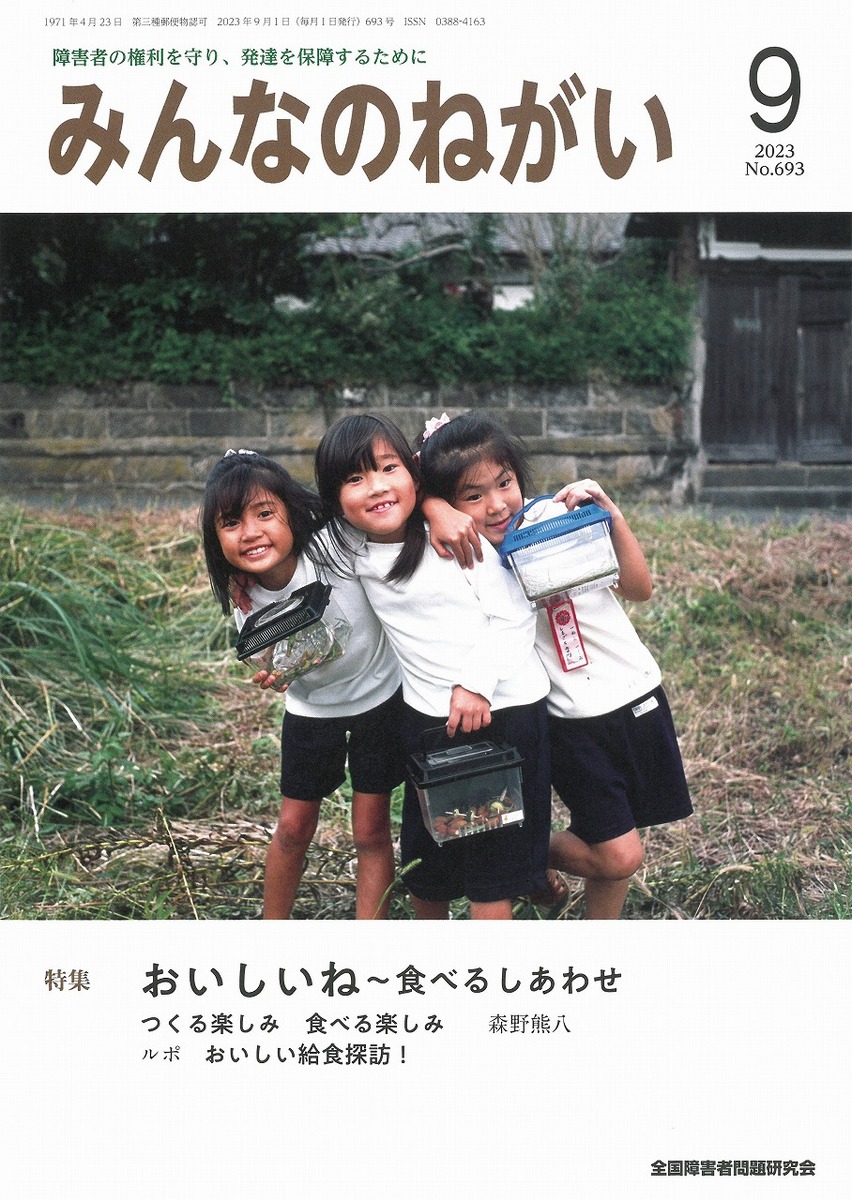

田辺漁港で遊んでいた地元の子供達。カメラを向けると、はにかみながら仲良く並んだ。港の美しい午後の光と、三人の関係性や性格が伺える表情。シャッターを切った瞬間にグッと手応えを感じた。この写真を撮ったのが二十数年前。和歌山を撮り続けた、僕にとっての処女作である「和らぎの道で」のキービジュアルとなった。

代表作と自分が思えたものは、誰から見ても強く印象に残ると信じている。そういう写真が撮れたときの喜びは半端ないし、それがあるから写真家を続けていける。ミラクルは起こるものだと思うけど、ただそれには数も必要で、それって努力である。そしてその瞬間を「きた」と感じ取れるのが地力なんだと思う。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

特設!「試し読み」のページ6月号(PDF)へ

1 人として 尾崎 望(小児科医)

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 宮崎信恵(映画監督)

4 教員のはじめの一歩 小畑耕作(全障研和歌山支部)

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 吉田真知子 (元教員)

8 この子と歩む 冨田博子 (広島県福山市)

11 進め! 推し活道 藍 涼之介 (東京)

特集 自閉スペクトラム症の理解を深める

13 親としての私のねがい 戸田紀子 (埼玉 みぬま福祉会)

14 社会の主体者として人生を豊かに切り拓く人に 黒川陽司 (神戸大学附属特別支援学校)

16 自閉スペクトラム症の職員と職場の関係 元障害者施設管理者

18 自閉スペクトラム症の青年・成人たちの仲間 別府 哲(岐阜大学)

20 さらに学びを深めるために 全障研出版部書籍紹介

21 自閉症を「不安」という視点で理解する 三木裕和(立命館大学)

24 私ときょうだい 小室 径 (東京)

26 子どものミカタ 岡田徹也 (滋賀 特別支援学校)

28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)

32 シリーズ 18歳 下川和洋 (NPOケアさぽーと研究所)

34 暮らしの場は今 村瀬智弘 (千葉 八千代翼友福祉会)

36 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ 聴覚障害女児逸失利益裁判 久保陽奈 (弁護士)

40 実践の魅力 保木あかね (滋賀県立聾話学校)

43 全障研の支部ニュース、紹介します 柴田ますみ (岐阜支部)

44 みんなのひろば

45 【トピック】親子みらいワーク 報告集の紹介 清時忠吉 (大阪 いずみ野福祉会)

46 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 吉田史枝 (大阪 さつき福祉会)

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、へむかか、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

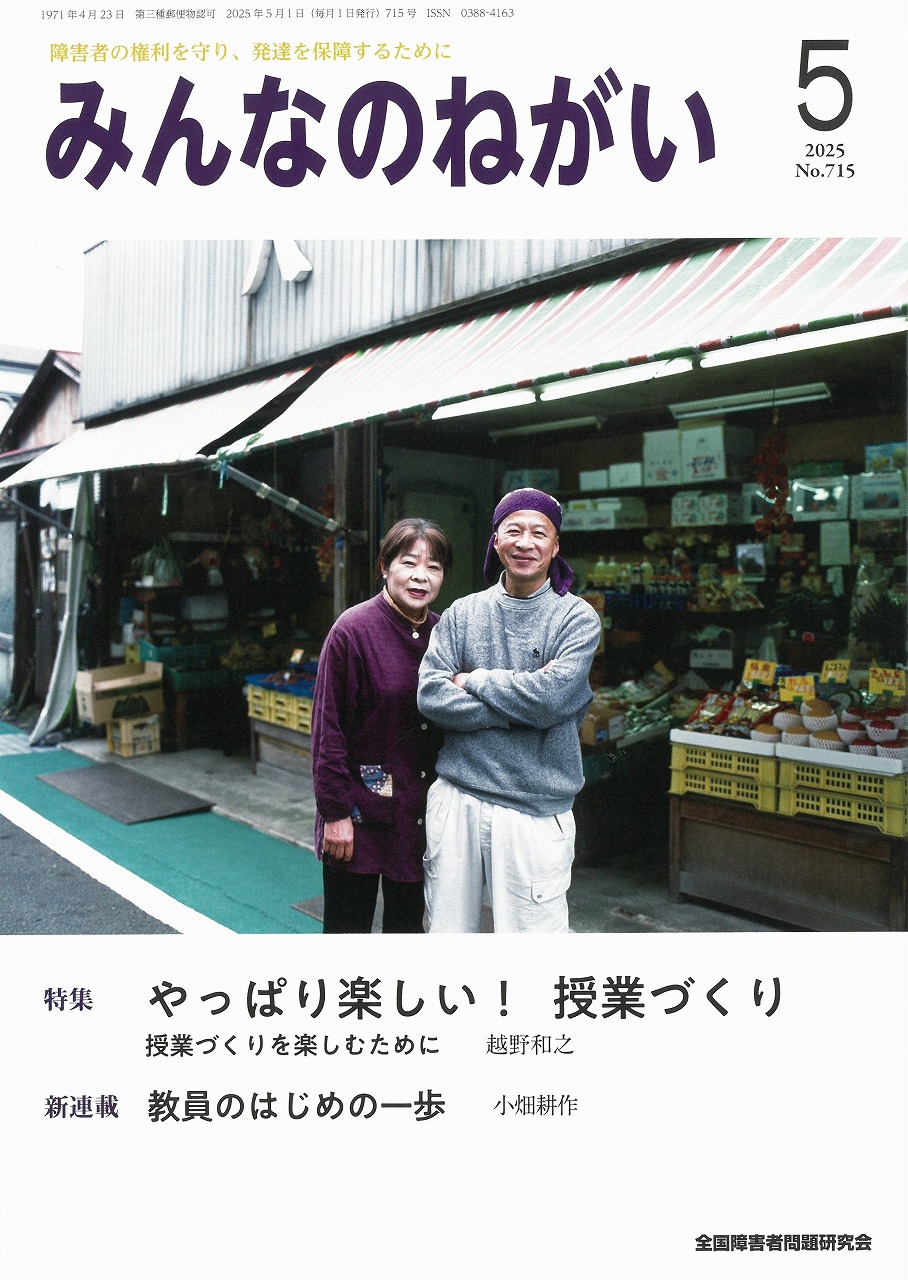

<表紙のことば>

北関東のとある町の裏路地に佇む、昔ながらの青果店を営むご夫婦。さりげない紫色のペアルックから仲の良さが伝わってくる。もう何十年も二人三脚で支え合いながらこの店を切り盛りしてきたのだろう。そっと寄り添う姿に関係性やこれまでの歴史が垣間見える。

僕は小さい頃から八百屋さんが好きだった。絵本の中で見た、色とりどりの野菜や果物がとても綺麗で美味しそうで。それを手にするお客さんも嬉しそうだった。もし違う人生があるなら、八百屋か漁師だな。自然の恩恵を生業に出来るって、なんか凄い。そしてそれを生涯のパートナーと共にできるなんて最高に幸せだなあ。この歳になって勝手にそんなことをふと想い耽ってしまう。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

特設!「試し読み」のページ5月号(PDF)へ

1 人として 稲塚秀孝(映像プロデューサー・映画監督)

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 宮崎信恵(映画監督)

4 教員のはじめの一歩 小畑耕作(全障研和歌山支部)

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 安達敬子(大学非常勤講師)

8 この子と歩む 三原瑞穂(東京都江東区)

11 進め! 推し活道 佐々木裕都(京都)

特集 やっぱり楽しい!授業づくり

14 訪問学級担任としての授業づくりの根っこ 松元 巌(東京・特別支援学校)

16 古典をみんなで学ぶ 久野碧衣(東京・中学校特別支援学級)

18 授業を通して、子どもたちが手を伸ばしたくなる

文化との出会いをつくる 長友志航(滋賀・養護学校)

20 教育実践の醍醐味を考える 山中冴子(埼玉大学)

22 授業づくりを楽しむために 越野和之(奈良教育大学)

25 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)

26 私ときょうだい 春田幸翼(東京)

28 子どものミカタ 安藤史郎(あかつき・ひばり園)

30 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)

34 シリーズ 18歳 佐久間 徹(宮城・福祉型専攻科きおっちょら)

36 暮らしの場は今 伊藤成康(大阪・さつき福祉会)

38 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)

40 ニュースナビ 障害者の暮らしの場実態調査 周 英煥(NHK報道局社会部)

42 実践の魅力 池田 翼(奈良教育大学付属小学校特別支援学級)

45 全障研の支部ニュース、紹介します 伊藤光子・村瀬智弘(千葉支部)

46 みんなのひろば

48 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 飯島裕美(埼玉 HIBIKICAFF)

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、へむかか、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

全国委員のみなさま、各⽀部事務局のみなさまへ

職場に地域に「みんなのねがい」と発達保障の風を

―2025年度を迎えるにあたり特別のお願い―

全障研出版部経営委員⻑ 越野和之

全障研出版部経営委員会(以下経営委員会)では2021年の夏に全国委員会ならびに全国総会で の審議を経て中期経営計画を策定し、その実現に向けて努⼒を重ねてきました。その甲斐もあって、⻑いコロナ禍の下でも、なんとか出版部の経営を維持し、⽉刊誌『みんなのねがい』、研究誌

『障害者問題研究』や各種の書籍の刊⾏を続けてくることができました。両誌や書籍の普及を通 して発達保障の理念と実践を広めるとともに、出版部の経営を⽀えていただいている各⽀部の全国委員や⽀部事務局のみなさんのお⼒に改めて感謝申し上げます。

経営委員会は現在、本年夏の全国委員会ならびに全国総会に提案すべく、新たな中期経営計画の策定に向けて討議を重ねています。それに先⽴ち、新年度を迎えるにあたって、当⾯各⽀部でさらに取り組みを進めていただきたい点について特別のお願いを差し上げます。ぜひ⼀層のお⼒

をお貸しいただきたく、ご協⼒を⼼よりお願いいたします。

1.特別支援学校に『みんなのねがい』の風を吹かせよう

まとめ読者の実態を調べたところ、各地の特別⽀援学校に『みんなのねがい』が⼀冊も届いていない学校が、思った以上に多数ある可能性が明らかになりました。学校では荷物を受け取れな

い、校内では配れないなどの困難もありますが、『みんなのねがい』の読者が⼀⼈もいない学校ばかりになっては困ります。ぜひ各⽀部で、『みんなのねがい』の⾵を特別⽀援学校に吹かせるとりくみを進めましょう。各校の読者の状況を把握し(全国事務局にお尋ね下さい)、それぞれの学校の先⽣⽅の名前をあげて、働きかけの計画を⽴てましょう。

特別⽀援学校ばかりではなく、⽀部事務局メンバーのつながりを⽣かして、作業所にもグループホームにも、あるいは放課後デイサービスや児童発達⽀援事業所にも、『みんなのねがい』の⾵

を吹かせましょう。

2.『障害者問題研究』の定期購読を広げよう

『障害者問題研究』は他に類を⾒ない発達保障と障害者問題の総合的な研究誌です。難しそうで⼿が出ないと思われるかもしれませんが、毎号必ずオンラインでの読む会を開催しています。

特集を⾒て興味があったら購読するという読者も⼤切ですが、⽀部の役員、事務局員のみなさんには、ぜひ定期購読をお願いしたいと思います。そしてその輪をもう⼀回り広げてください。読む会にも誘い合ってぜひご参加ください。

3.各地の学習会に全障研出版部の本の販売コーナーを

全障研出版部の単⾏本は障害のある⼈たちの権利保障の課題と、その羅針盤となる発達保障を学ぶための宝庫です。でも残念ながら⼀般の書店ではなかなか⽬に触れることがありません。各⽀部主催の学習会や、つながりのある⼈たちの研究会などにぜひ書籍販売コーナーを設けて、参加者に「全障研の本」を⼿にとる機会を作ってください。⽀部事務局のみなさんのお勧め本を仲

間の⼿にも!

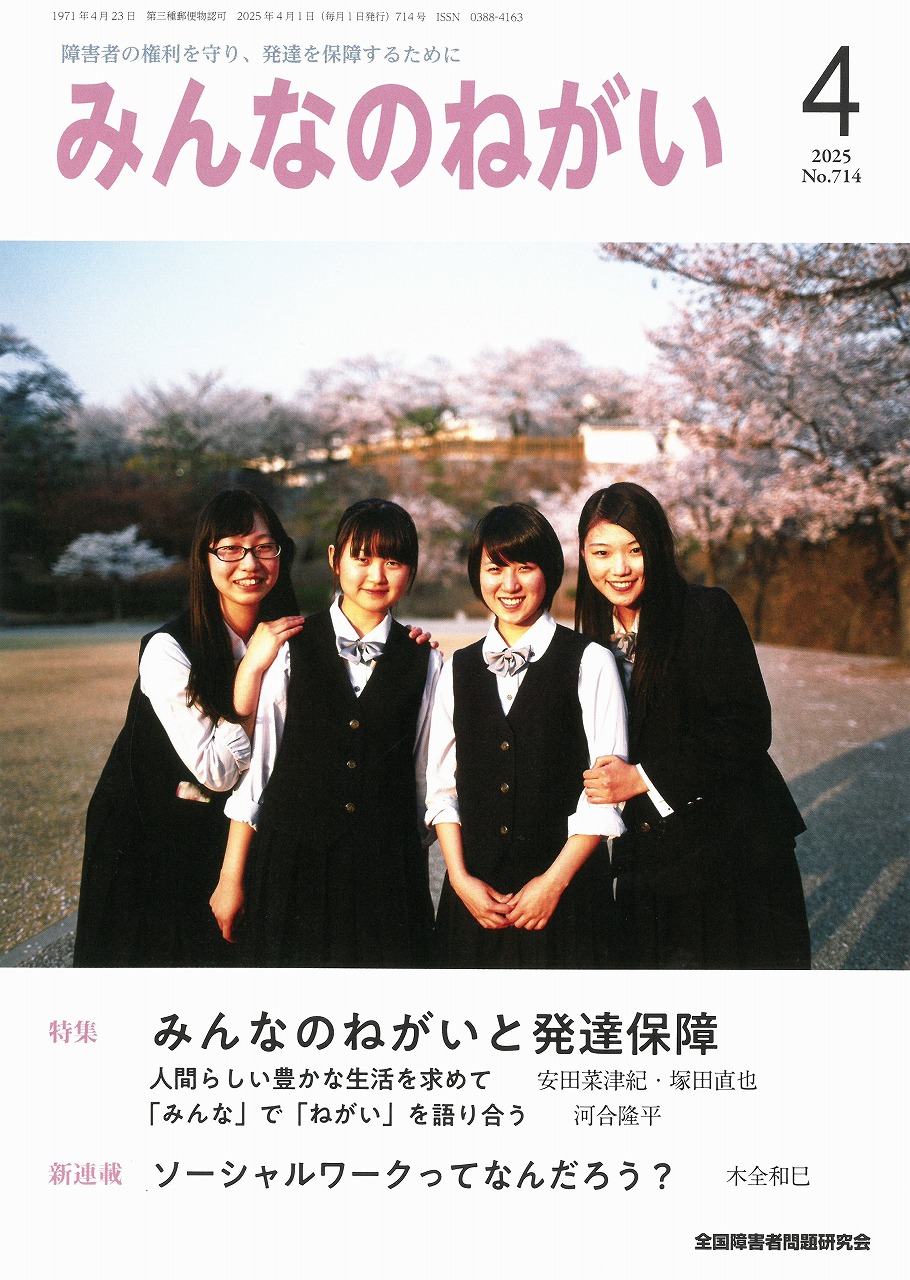

<表紙のことば>

城跡に咲く桜の木々を夕陽が照らす。

花びらの淡いピンクにオレンジの光が混じって、なんとも柔らかな雰囲気に包まれている。

仲良し4人組は、高校卒業の思い出作りでお花見に来たそうだ。しかもメンバーの誕生日祝いも兼ねて。なんだか出てくるもの見えるもの全てが眩しい。青春の瞬間に立ち会えて、写真に残せてよかった。

彼女達はこれからそれぞれの道を進んでゆくけど、きっとこの時間を忘れないだろう。

鮮やかに咲き誇る満開の桜も素晴らしいが、はらはらと花びらが散ってゆくころが好きだ。

春の別れは切なくて、美しい。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

特設!「試し読み」のページ4月号(PDF)へ

1 人として 福場将太(激辛カレー好きの精神科医)

2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 宮崎信恵(映画監督)

4 教員のはじめの一歩 小畑耕作(全障研和歌山支部)

6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

7 あなたに届けたいこの一冊 菊地澄子(児童文学作家)

8 この子と歩む 南田惠子(千葉市)

11 進め! 推し活道 稲垣大空(大阪)

特集 みんなのねがいと発達保障

12 人間らしい豊かな生活を求めて 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)・塚田直也(編集長)

16 発達保障は北極星、全障研は北斗七星 池田 光(広島)

17 職場における発達保障的課題 瀧澤颯大(札幌こころの診療所)

18 人の優しさにふれ続け 上西範洋(奈良)

19 ちいさな朝市の実践 近藤未希子(京都)

20 自己実現をめざして 小渕隆司(北海道)

21 「みんな」で「ねがい」を語り合う 河合隆平(東京都立大学)

24 私ときょうだい 関根果那(茨城)

26 子どものミカタ 安藤史郎(あかつき・ひばり園)

28 シリーズ 18歳 清時忠吉(いずみ野福祉会)

30 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)

34 暮らしの場は今 九内康夫(全国障害児者の暮らしの場を考える会)

36 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ マイナ保険証問題 家平 悟(障全協)

40 実践の魅力 井原あどか(ゆうやけ子どもクラブ)

43 全障研の支部ニュース、紹介します 豊田悦子(兵庫支部)

44 みんなのひろば

46 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)

48 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 植山有希(京都)

デザイン・イラスト

うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

「障害者問題研究」52巻4号 特集=障害のある人のケアする権利

JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES

ISBN-984-4-88134-226-8 C3036 定価2750円(本体2500円+税)

特集 障害のある人のケアする権利

特集にあたって

/田中智子(佛教大学)

障害のある人のケアする権利の到達点と社会的課題

/深谷弘和(天理大学人文学部社会福祉学科)・田中智子(佛教大学社会福祉学部)

障害のある人のケアする権利については,いまだに差別や権利侵害が存在しており,そこには障害のある人とケアをめぐる交差的な問いがある.エヴァ・キテイは,これまでの政治哲学における平等概念では,私たちが誰かに依存しなければ生きていない存在であることが無視されてきたと批判し,「つながりに基づく平等」を主張する.障害のある人がケアされながら,「ケアする存在」として位置づいた制度の整備が求められる.

知的障害をもつ母親の育児

母子生活支援施設における養育支援を視野に

/藤原里佐(北星学園大学短期大学部)

子どもの養育者である親に知的障害があり,生活,子育て全般に支援が必要な場合,誰がどのように,その家庭に関わることができるのだろうか.障害者のグループホームに入所しての共同生活や,親族の援助に拠る暮らしを選択する例が散見される.知的障害者のライフステージに,結婚や妊娠,出産,育児というライフイベントがあることをあたりまえのこととし,必要な支援を拡充していく段階にあると思われる.本稿では,母子生活支援施設の調査を通して,障害のある母親がケアを受けながら育児を担い,母子が分離されずに生活する可能性を検討する.児童福祉施設である母子生活支援施設は,様々なニーズをもつ養育者をケアし,子育てを支援してきた実績がある.施設に入所し,生活が安定する中で,母親の障害が顕在化することも想定される.障害をもつ母親が育児支援を得ることは,子どもの福祉の向上にもつながると考える.

強制不妊手術の実態解明は道半ば

/森 敏之(京都新聞記者)

優生保護法下で少なくとも約 2 万 5 千人に行われた強制不妊手術の実態解明は道半ばである.理由は三つある.第一に,被害者や家族,手術に関与した医療者や福祉施設職員ら当事者の多くが沈黙していること.第二に,病状や生活状況,手術理由が記載された当時の一次資料の大半を都道府県が既に廃棄したこと.第三に,現存するわずかな一次資料について,報道機関や研究者が情報公開請求しても,都道府県が「プライバシー保護」を名目に伏せる必要のない情報まで「黒塗り」で伏せていることが挙げられる.本稿では,最高裁判所が

2024 年 7 月,国に対し,被害者への賠償を命じた強制不妊手術問題の概要を振り返った後,被害者の証言を通して人権侵害の実態の一端を明らかにする.その上で,京都新聞社が滋賀県に情報公開を求めた裁判で「

8 割開示」を命じた一審と二審の判決を踏まえ,都道府県の恣意的な不開示判断が第三者による検証を阻んでいる現状を指摘する.

優生保護法と障害者の子育て

当事者の語り合う会の取り組み

/小森淳子(岐阜協立大学非常勤講師)

知的障害者の結婚と子育て

子どもは未来につなげてくれる

/尾上真由美(京都府・社会福祉法人よさのうみ福祉会)

障害のある私がしたい子育て

/岡本幸恵(京都府在住)

聞こえない両親の子育て

/池田倫子(佛教大学 研究員)

連載 実践に学ぶ

特別支援学校小学部の実践

“楽しい”を“いっぱい”!要求で踏み出すCちゃんの一歩

/佐々木 健太(滋賀県・野洲養護学校)

【佐々木実践に学ぶ】

子どもの心に寄りそい,子どもと共につくる実践

/黒田吉孝(滋賀大学教育学部 元教員)

障害者の暮らしの場の実践

暮らしの場で利用者を見送ること──Aさんの「生きる」に寄り添って

/松﨑空木(埼玉県・みぬま福祉会 太陽の里)

【松﨑実践に学ぶ】

当たり前に生きる・死ぬ権利,それを支える社会的支援

/田中智子(佛教大学)

連載/ワイドアングル

暮らしの場の選択の機会は保障されているか 実態調査から考える

/周 英煥(NHK報道局社会部)

動向

「障がい児及び医療的ケア児を育てながら働く親の会」のあゆみ

/工藤さほ(同会会長)

書評 清水寛著『詩人教師・近藤益雄 その生涯──知的障害のある子たちとともに』

評者 河合隆平(東京都立大学)

第52巻総目次

▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ

▶ 「読む会」情報 詳細案内はこちら(PDF)

日時=4月28日(月)19時~21時/zoom

【話題提供】

障害のある人のケアする権利の到達点と社会的課題 深谷弘和さん

障害のある私がしたい子育て 岡本幸恵さん

聞こえない両親の子育て 池田倫子さん

【参加者の意見交流】

▼参加申込は

https://form.run/@shoumonken52-4

「障害者問題研究」52巻3号 特集=障害のある人の人権と社会保障裁判

JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES

ISBN-984-4-88134-207-7 C3036 定価2750円(本体2500円+税)

特集 障害のある人の人権と社会保障裁判

特集にあたって

山本 忠 立命館大学法学部教授

鼎談 障害のある人の人権と社会保障裁判

井上英夫、藤原精吾、藤井克徳

進行・まとめ 本誌編集委員 山本 忠

井上英夫 1947 年生.金沢大学名誉教授.日本高齢期運動サポートセンター理事長.日本社会保障法学会代表理事,厚労省ハンセン病問題検討会委員長,最高裁特別法廷問題有識者委員会座長などを歴任.

藤原精吾 1941 年生.1967 年弁護士登録.堀木訴訟,原爆症認定集団訴訟,優生保護法訴訟,障害年金裁判などを担当.日本弁護士連合会副会長,同人権擁護委員長などを歴任

藤井克徳 1949 年生.1982 年都立小平養護学校教諭退職.あさやけ作業所や共同作業所全国連絡会(現・きょうされん)結成に参加.日本障害者協議会代表,きょうされん専務理事などを歴任.

社会保障裁判の展開と障害のある人の人権の到達点

濵畑芳和 立正大学社会福祉学部

障害のある人が提起した社会保障裁判とその展開について,1960 年代から現代にかけて権利確立期,権利転換(反動)期,権利発展期に区分して,代表的な訴訟をとりあげ紹介し検討した.障害のある人が自身の権利侵害に対して,訴訟を提起することにより自身の権利救済を求めるとともに,社会に対して障害のある人の人権問題を問うてきた.社会保障裁判は,障害のある人のみならず,支援者,運動団体や弁護士,研究者も加わって社会運動を形成し,これらの人々の不断の努力によって,差別的な人権侵害への救済を図りつつ,国際的な人権保障の水準に近づける社会改革を促しながら,障害のある人の人権の獲得と進歩に寄与してきた.

障害者自立支援法違憲訴訟の意義と今後の展開

藤岡 毅 弁護士,障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団事務局長

障害者自立支援法違憲訴訟は,「応益負担」を導入した障害者自立支援法は障害者の尊厳を傷付け,平等権,生存権等を定めた憲法に反し,違憲・違法であるとして,国及び自治体を被告として全国

14 地裁で行われた訴訟である.基本合意文書が締結され,その後の制度改革に影響を及ぼした.また,基本合意を履行しているかを検証する定期協議が

14 年間で14回実施されている.

報告

障害福祉サービスと介護保険をめぐる訴訟

65歳問題と浅田訴訟,天海訴訟

弁護士 呉 裕麻 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所

報告

24時間介護保障訴訟における到達点と課題

金川めぐみ 和歌山大学経済学部教授

報告

駅無人化反対訴訟の意義とその現状

弁護士 徳田靖之 大分市・徳田法律事務所

報告

視覚障害を理由とする不当配転訴訟

何故,大学での教壇復帰は果たされないのか

山口雪子 岡山短期大学

連載/実践に学ぶ

【報告】特別支援学校高等部の実践

映画づくりに青春を燃やす

〝優しくユーモアに溢れるZくん〟が友達に受けとめられるまで

渡邊陽香 京都府・特別支援学校教員

【渡邊実践に学ぶ】

青年期の内面的成長を支える集団活動を通した授業づくり

寺川志奈子 鳥取大学地域学部

連載/実践に学ぶ

【報告】障害者作業所の実践

「自分らしく働き,暮らす」を支援する

日下部育子 社会福祉法人亀岡福祉会 第三かめおか作業所 管理者

日下部実践に学ぶ

「生活まるごと」を見つめ,温かい声かけを大切に

山田宗寛 立命館大学産業社会学部

連載/ワイドアングル 第27回

包括的性教育

〈4 つの柱〉に着目して

堀川修平 埼玉大学ダイバーシティ推進センター

動向

恵庭市の障害者虐待事件について

弁護士 船山暁子 札幌市・ルピナス法律事務所

▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ

▶ 「読む会」情報

日時=2025年1月9日(木)18時30分~21時/zoomで開催し、60人の参加で学びあいました

編集委員=濵畑芳和(立正大学)、山本忠(立命館大学)司会

〇話題提供=鼎談 障害のある人の人権と社会保障裁判 より

井上英夫さん(金沢大学名誉教授)藤原精吾さん(弁護士) 藤井克徳さん(日本障害者協議会)

〇参加者の意見交流

<表紙のことば>

地元の川べりに座り、彼女たちは恋話でもしていたのだろうか。

声をかけカメラを向けると「ええーめっちゃ寝巻きだしー」と照れながらも嬉しそうにくっつく姿が愛おしい。

飾らない表情と普段どおりの風景。何気ない日々のなかの1コマがきらきらとした青春の1ページをつくっていく。こんな一期一会の出会いだからこそ、垣間見えるものが胸に沁みる。

寒くて長い冬からようやく春へと近づくこの季節。

菜の花の花言葉は「小さな幸せ」。

僕は、これからも市井の人々を撮り続けていこうと思う

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

特設!「試し読み」のページ(PDF)へ

1 人として 今井彰人(俳優)

2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)

4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 吉留英雄(全障研大阪支部)

6 人生苦あり笑いあり 秋保喜美子(広島)

7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

8 この子と歩む 島田和子(兵庫)

11 進め! 推し活道 伊藤伸矢(東京)

特集 わたしの学びの場

13 わが子が学ぶ学びの場への思い 榮 幸世(東京)

14 病弱支援学校で学ぶ子どもたち 金澤園子(神奈川)

16 離島に、小規模特別支援学校分教室設置を 野津 保(島根)

18 仲間とともによくわかる楽しい授業を 金坂美穂(東京)

20 フリースクールの学びの多様性 平野和弘(moonlight project)

22 すべての子どもの発達が保障される“場”の整備と創造を 児嶋芳郎(立正大学)

25 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ

26 私ときょうだい 竹田裕靖(京都)

28 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)

32 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)

36 シリーズ 保育の現場から 山本いつみ(京都)

38 実践にいかす障害と発達 安藤佳珠子(日本福祉大学)

40 ニュースナビ 障害児通所支援利用者負担有料化反対運動

鮫島梨紗(障害児通所支援利用者負担無料の継続を求める会)

42 実践の魅力 川野美幸(奈良)

45 あそぼう、つくろう 長谷川聡一朗(兵庫)

46 みんなのひろば

48 BOOK/編集後記

デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

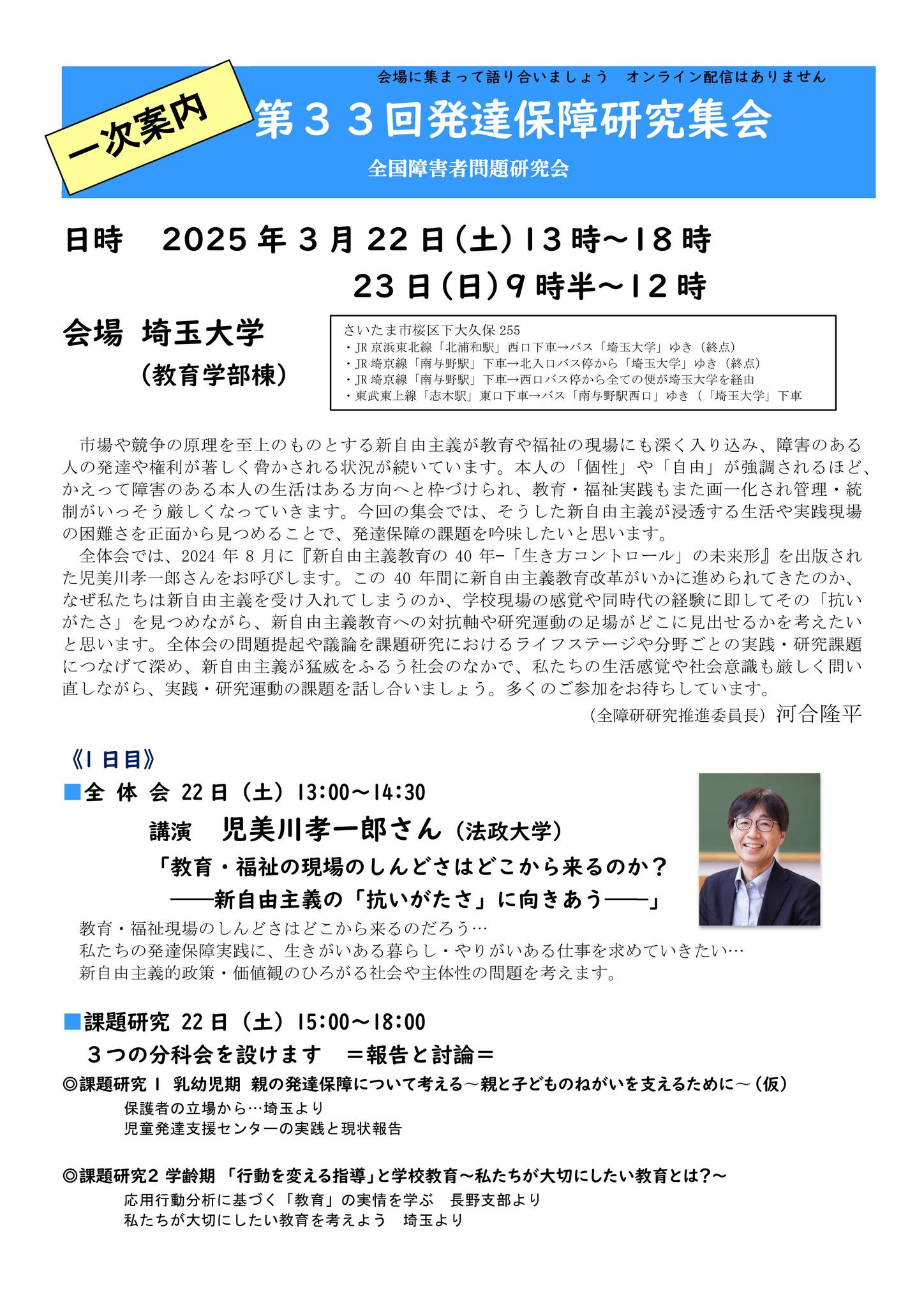

第33回発達保障研究集会

日時 2025年3月22日(土)、23日(日)

会場 埼玉大学教育学部

締切日 3月17日(月)

申込先 https://form.run/@happoken33

発達保障研究集会のお誘い

市場や競争の原理を至上のものとする新自由主義が教育や福祉の現場にも深く入り込み、障害のある人の発達や権利が著しく脅かされる状況が続いています。本人の「個性」や「自由」が強調されるほど、かえって障害のある本人の生活はある方向へと枠づけられ、教育・福祉実践もまた画一化され管理・統制がいっそう厳しくなっていきます。

今回の集会では、そうした新自由主義が浸透する生活や実践現場の困難さを正面から見つめることで、発達保障の課題を吟味したいと思います。

全体会では、2024年8月に『新自由主義教育の40年—「生き方コントロール」の未来形』を出版された児美川孝一郎さんをお呼びします。この40年間に新自由主義教育改革がいかに進められてきたのか、なぜ私たちは新自由主義を受け入れてしまうのか、学校現場の感覚や同時代の経験に即してその「抗いがたさ」を見つめながら、新自由主義教育への対抗軸や研究運動の足場がどこに見出せるかを考えたいと思います。

全体会の問題提起や議論を課題研究におけるライフステージや分野ごとの実践・研究課題につなげて深め、新自由主義が猛威をふるう社会のなかで、私たちの生活感覚や社会意識も厳しく問い直しながら、実践・研究運動の課題を話し合いましょう。多くのご参加をお待ちしています。

全障研研究推進委員長 河合隆平

■全体会 3月22日(土)13:00~14:30

講演 児美川孝一郎さん(法政大学)

「教育・福祉の現場のしんどさはどこから来るのか? ―新自由主義の「抗いがたさ」に向きあう―」

■課題研究 22日(土)15:00~18:00

3つの分科会を設けます

課題研究1=乳幼児期

親の発達保障について考える〜親と子どものねがいを支えるために〜(仮)

保護者の立場から…埼玉より

児童発達支援センターの実践と現状報告

課題研究2=学齢期

「行動を変える指導」と学校教育~私たちが大切にしたい教育とは?~

応用行動分析に基づく「教育」の実情を学ぶ 長野支部より

私たちが大切にしたい教育を考えよう 埼玉より

課題研究3=青年・成人期 強度行動障害と暮らしの場

報告 大阪・いずみ野福祉会山直ホームより

埼玉・みぬま福祉会より

▼詳しい案内や申込方法は以下をクリックください。

<表紙のことば>

暮れゆく港町の商店街をあやとり遊びしながら歩く放課後の帰り道。学校での出来事を楽しそうに話すその顔を夕陽がやさしく照らす。

僕も小学生の頃、下校の道は楽しい時間だった。友達と石蹴りやクイズや探検ごっこしながら帰ったことをとてもよく覚えている。草の匂い、土の感触、オレンジのあたたかい光の色。からだ全部で受け取った感覚は今でもちゃんと残っている。

歳を重ねるごとに幼い頃の記憶を辿ることが増えてきた気がする。センチメンタルな記憶。このさき撮っていく写真にもじんわりと映したい。。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

特設!「試し読み」ver2(PDF)ページ へ

1 人として 五十嵐 大(作家)

2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)

4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 吉留英雄(全障研大阪支部)

6 人生苦あり笑いあり 秋保喜美子(広島)

7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

8 この子と歩む 中根登紀子(さいたま市)

11 進め! 推し活道 浜本宇太郎(京都)

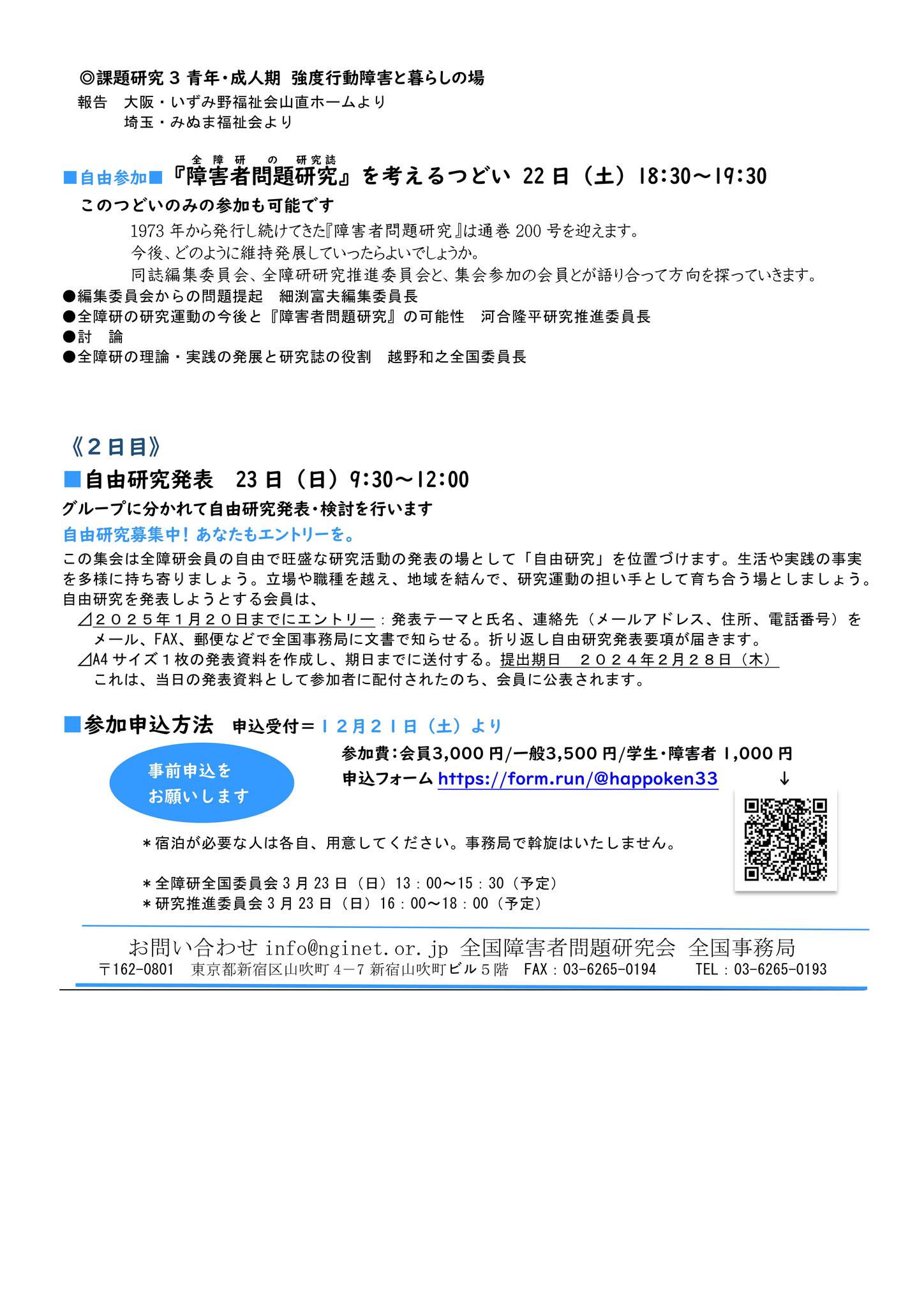

特集 鬼、いっぱい

12 おに 鬼 オニ

16 鬼とは何者か? 八木 透(佛教大学・世界鬼学会会長)

18 怖い鬼に向かい、人との信頼関係を紡ぐ 伊津佳恵(広島乳幼児サークル)

20 鬼の絵本、いっぱい 古澤直子(特別支援学級)

21 「新しい自分」に出会って春を迎える 野村 朋(大阪健康福祉短期大学)

24 私ときょうだい 仁村菜月子(滋賀)

26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)

30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)

34 シリーズ 保育の現場から 益田有紀(高知)

36 実践にいかす障害と発達 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ 日本手話による教育を求める裁判 藤野友紀(札幌学院大学)

40 実践の魅力 阿部直子(埼玉)

43 あそぼう、つくろう 小山紗知(兵庫)

44 みんなのひろば

46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 林 裕也(大阪)

デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

当会のさまざまな活動への日頃よりのご協力にこころから感謝いたします。

世界各地での戦闘はやまず、国内では膨大な軍事費増・福祉切り捨ての動きです。地球環境の悪化も深刻です。

障害者権利条約・総括所見をいかしながら、障害者の権利を守り、発達を保障するための研究運動をみなさんと共にすすめます。

2025年1月1日

全国障害者問題研究会 全国委員長 越野和之

全国障害者問題研究会 出版部長 越野和之

NPO発達保障研究センター 理事長 児嶋芳郎

役員・全国事務局・編集部 一同

東京都新宿区山吹町4−7 新宿山吹町ビル5F

電話番号:03-6265-0193

FAX番号: 03-6265-0194

メール:info@nginet.or.jp

地図など詳細はここをクリックしてください

<表紙のことば>

熱海の雰囲気のある裏路地に惹かれてカメラを覗いていると、向こうからひとりの女性が歩いてきた。はっとして声をかけ聞くと、近くの熱海見番に通う芸妓さんとのこと。麗らかな光と香ばしい路地に美しい芸妓。こんな奇跡のタイミングが訪れるとき、自分には写真の神様がついていると思ってしまう。夢を追い求めやってきたこの地できらきらと輝く彼女は、優しく凛としていた。被写体が写真を作ってくれる。そして、見る私たちに気付かせてくれる。2025年も写真を通してたくさんの素敵な出会いがあることを、写真の神様に願う。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

1 人として 山本美里(写真家)

2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)

4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 吉留英雄 (全障研大阪支部)

6 響け石突き 秋保喜美子(広島)

7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

8 この子と歩む この子と歩む 吉田美奈(天理市)

11 進め! 推し活道 町金(大阪)

特集 私のねがい2025 ~今年は何をしようかな

12 自分らしくがんばりたい 小山怜音(山梨)

13 前向きでやさしい気持ちに 俊文書道会(青森)

14 この島で人と人をつなぎたい 前原真奈美(鹿児島)

15 春希の2024年の成長 厚東泰子(山口)

16 ドンドンつながれ太鼓サークル2025(埼玉)

17 私のねがい 南家孝之(広島)

18 つないでいきたい被爆世代の思い 高垣慶太(国際赤十字ユース代表)

22 宮沢賢治の作品をたっぷりと 松本春野(絵本作家)

24 私ときょうだい 町野愛花(岐阜)

26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)

30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)

34 シリーズ 保育の現場から 三輪由香里(奈良)

36 実践にいかす障害と発達 精神障害のある子ども・若者の理解と支援 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ 株式会社恵問題 今治信一郎(きょうされん愛知支部)

40 実践の魅力 十田朋也(兵庫)

43 あそぼう、つくろう 岡田由希(京都)

44 みんなのひろば

46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 六十谷尚美(奈良)

デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

◆全障研事務所の移転と連絡先のお知らせ 2024年10月24日

全障研事務所の移転と連絡先をお知らせします。

〒162-0801

東京都新宿区山吹町4−7 新宿山吹町ビル5F

電話番号:03-6265-0193

FAX番号: 03-6265-0194

メールアドレスやWEBの変更はありません。

メール:info@nginet.or.jp

地図など詳細はここをクリックしてください

<表紙のことば>

障害児学童保育「モンキーポッド」を訪れたのは2022年冬。思えば、ここが写真家として障害を持つ方たちと向き合った始まりの場所だった。慣れない雰囲気に戸惑う僕をじっと見つめる彼女。その澄んだ瞳は、今までの僕の「普通」という小さな薄っぺらい価値観を全て見透かしているようだった。でも同時に、この場所で出来ることは一生懸命写真を撮ることだけだと気付かせてくれた。目を凝らして必死にシャッターを切って、精一杯向き合わなければ。あれから三年が経った。僕はまだまだ人として至らないけど、それでも写真家としてやれることをやり続けようと思う。それを導いてくれた彼女の瞳を忘れない。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

1 人として 倍賞千恵子(女優)

2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)

4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 吉留英雄 (全障研大阪支部)

6 響け石突き 秋保喜美子(広島)

7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

8 この子と歩む 佐野美樹 (山梨市)

11 進め! 推し活道 堀井大輝(京都)

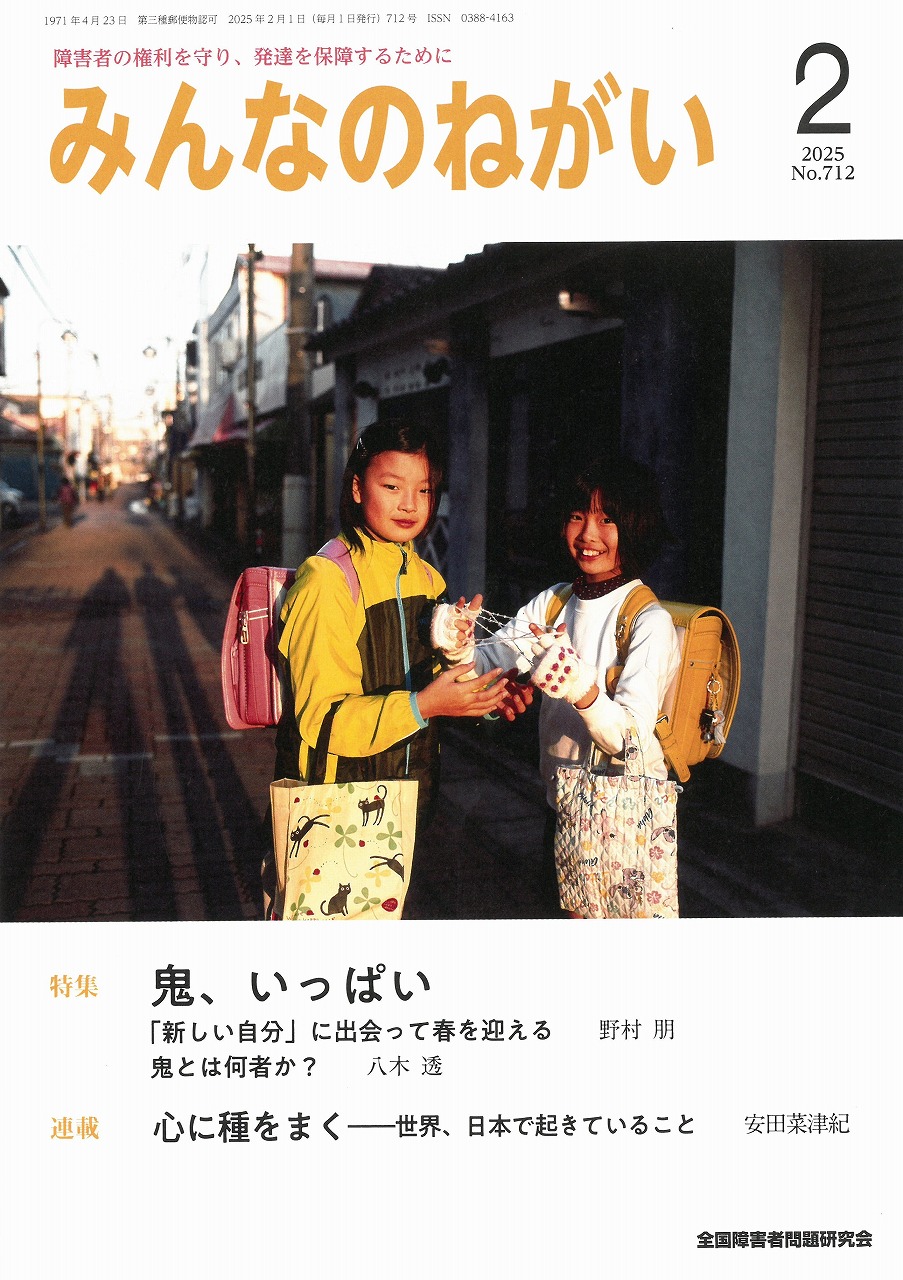

特集 こだわり

12 こだわりは『味』 星 雄一朗 (奈良 NPO法人ふぁーちぇ)

13 自閉スペクトラム症と「こだわり」 狗巻修司(奈良女子大学)

16 安心できる保育者を支えに変わっていったやまとくん

今井悠月 (愛知 東部地域療育センターぽけっと)

18 この子はこんなにおもしろい 安井恵理 (奈良)

20 空想の世界から現実の社会への移行 井上麻衣子(愛知 るっくコーポレーション)

22 こだわりの世界に入ってみる 赤木和重(神戸大学)

24 私ときょうだい 加藤綾乃(奈良)

26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)

30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)

34 シリーズ 保育の現場から 田中亮多(滋賀 大津市立保育園)

36 実践にいかす障害と発達 精神障害のある子ども・若者の理解と支援 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ 性虐待損害賠償請求裁判 武田 仁 (Aさんの性虐待損害賠償請求裁判を支援する会)

40 実践の魅力 平松洋子・前田僚子 (山梨)

43 あそぼう、つくろう 周防美優 (京都 児童発達支援事業所ひろば)

44 みんなのひろば

46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 小林幸路 (埼玉)

デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

<表紙のことば>

紀伊半島の内陸部、深い深い山あいの道を行く。朝霞が立ちこめるまるで隠れ里かのような小さな集落。古い一軒家の庭先に老夫婦が立っていた。人と出会うこと自体が珍しい状況にお互い少し驚いた感じだったが、声をかけると優しく微笑んでくれた。穏やかなその顔つきとふたりの距離感に、これまでの人生が滲んでくる。便利さとはかけ離れたこの場所で、そっと支え合いながら和らかな日々を送ってきたに違いない。

豊かさっていったい何だろう。十数年前に撮った写真を眺めながら、改めて思いにふける。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

1 人として 松田貴義(ゆらぐ「じぶん」の生き方を共に模索する同行者)

2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)

4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 船橋秀彦(全障研茨城支部)

6 響け石突き 藤野喜子(日本視覚障害者協議会理事)

7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

8 この子と歩む 桐山久美(和歌山市)

11 進め! 推し活道 大橋伸和(北海道)

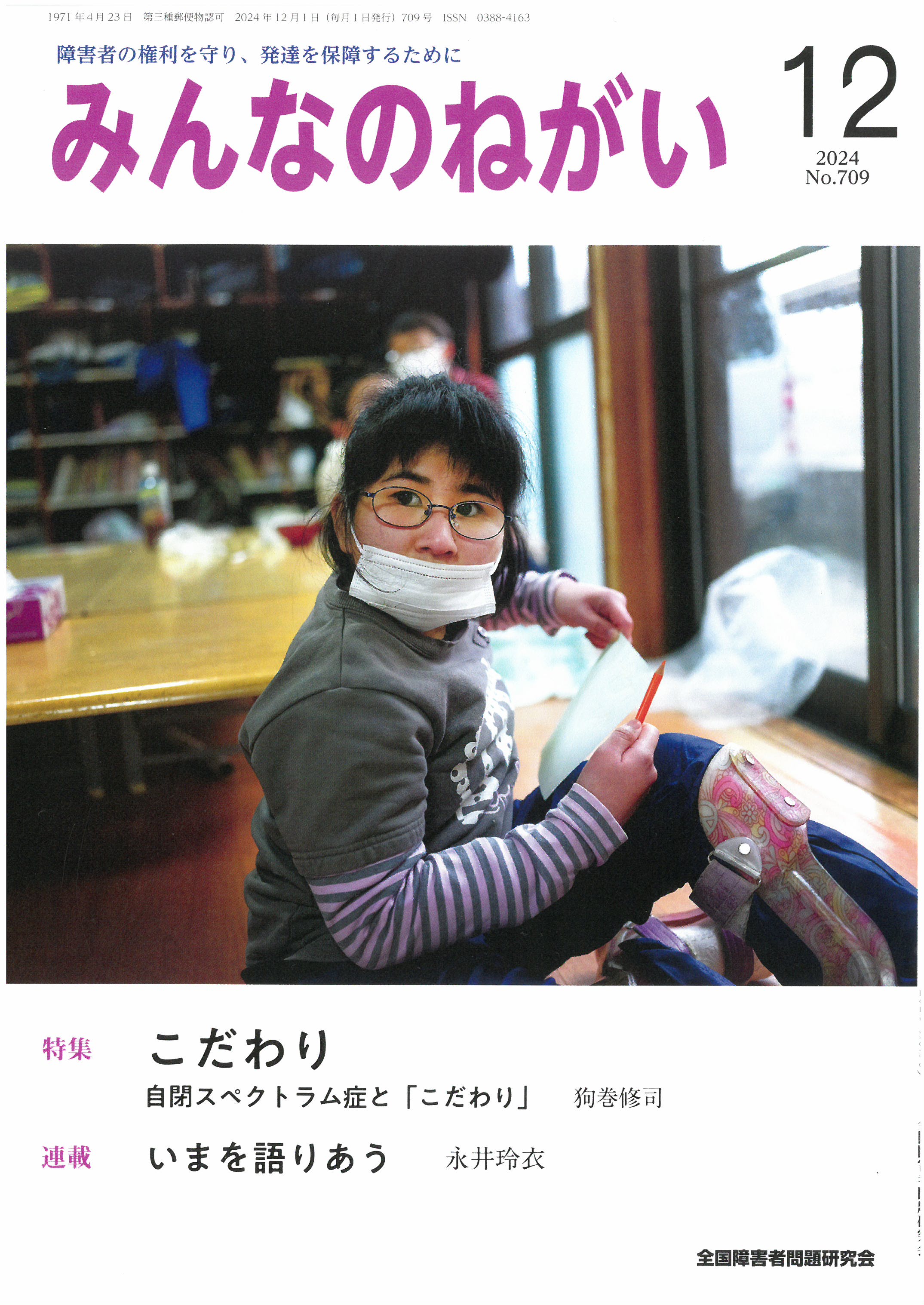

特集 恋愛・結婚・子育て

12 『わたしの母さん』に込めた思いとその背景 菊地澄子(児童文学作家)

14 「障害者は子どもを産むな」という優生保護法の影響に抗いながら 小森淳子(岐阜)

16 障がいのある仲間とともに社交ダンスを楽しみながら包括的性教育を学ぶ 鈴木良子(宮城)

18 しんごさん一家とともに支え支えられて、発達し合う私たち 本田瑞絵(鹿児島)

20 じいちゃんとぼく 市橋 怜・市橋 博(東京)

21 身体精神機能に不全や不調のある人たちと恋愛・性交・結婚・妊娠・出産・子育てなどの課題 木全和巳

日本福祉大学)

24 私ときょうだい 今野優希(神奈川)

26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)

30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)

34 シリーズ 保育の現場から 保育士の配置基準を考える みんなのねがい編集部

36 実践にいかす障害と発達 精神障害のある子ども・若者の理解と支援 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ 栃木県特別支援学校寄宿舎問題について 矢口直(全教障教部寄宿舎担当)

40 実践の魅力 大前学(福井)

43 あそぼう、つくろう 塚田直也(筑波大学附属視覚特別支援学校)

44 みんなのひろば

46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 松田美由紀(神奈川)

デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

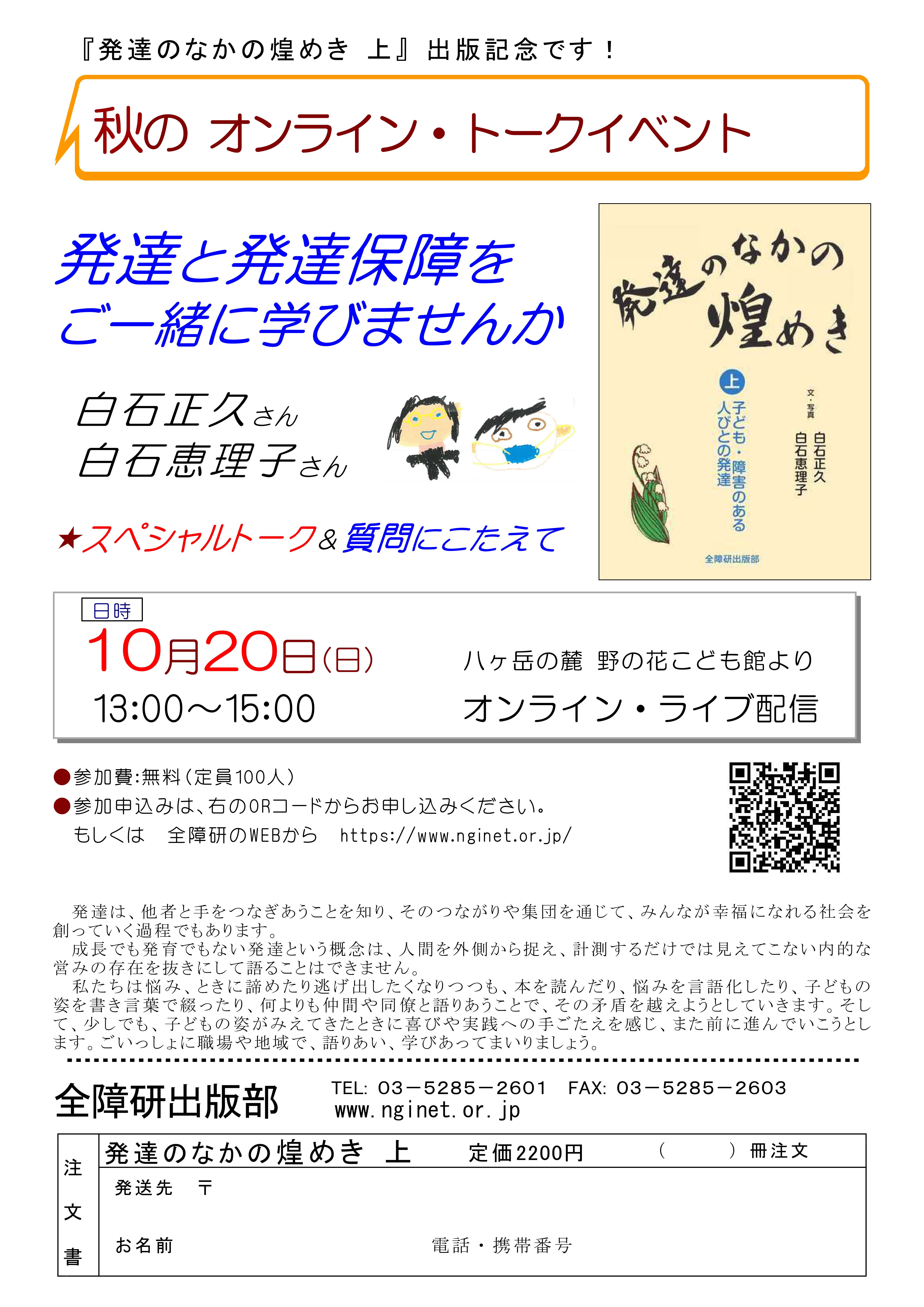

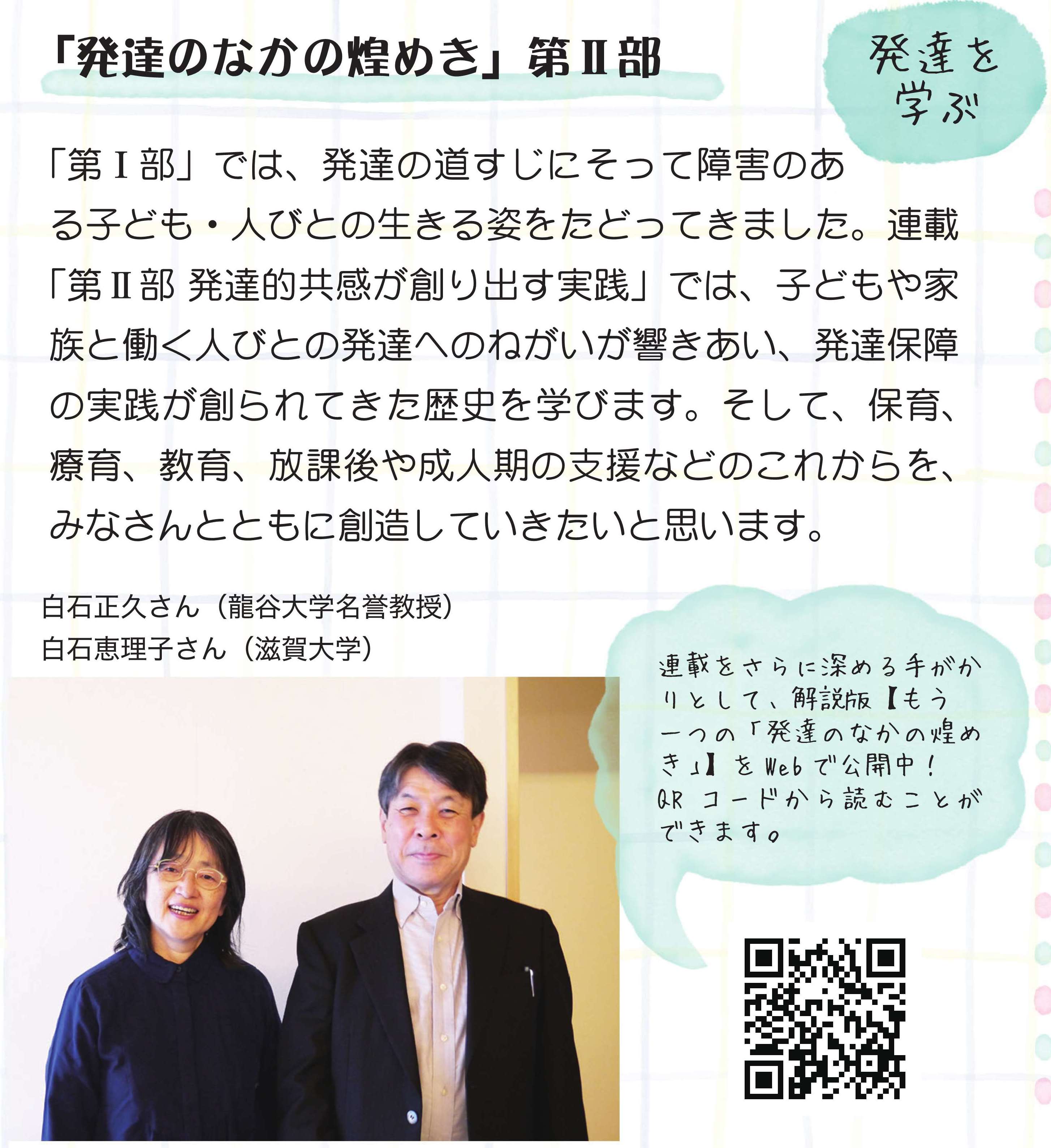

『発達のなかの煌めき 上』 出版記念です!

秋の オンライン・トークイベント

発達と発達保障をご一緒に学びませんか

白石正久さん

白石恵理子さん

★スペシャルトーク&質問にこたえて

●日時 2024年10月20日(日) 13:00~15:00

八ヶ岳の麓 野の花こども館より オンライン・ライブ配信

●参加費:無料(定員100人)

●参加申込みは、ここをクリックしてお申し込みください。

発達は、他者と手をつなぎあうことを知り、そのつながりや集団を通じて、みんなが幸福になれる社会を創っていく過程でもあります。

成長でも発育でもない発達という概念は、人間を外側から捉え、計測するだけでは見えてこない内的な営みの存在を抜きにして語ることはできません。

私たちは悩み、ときに諦めたり逃げ出したくなりつつも、本を読んだり、悩みを言語化したり、子どもの姿を書き言葉で綴ったり、何よりも仲間や同僚と語りあうことで、その矛盾を越えようとしていきます。そして、少しでも、子どもの姿がみえてきたときに喜びや実践への手ごたえを感じ、また前に進んでいこうとします。ごいっしょに職場や地域で、語りあい、学びあってまいりましょう。

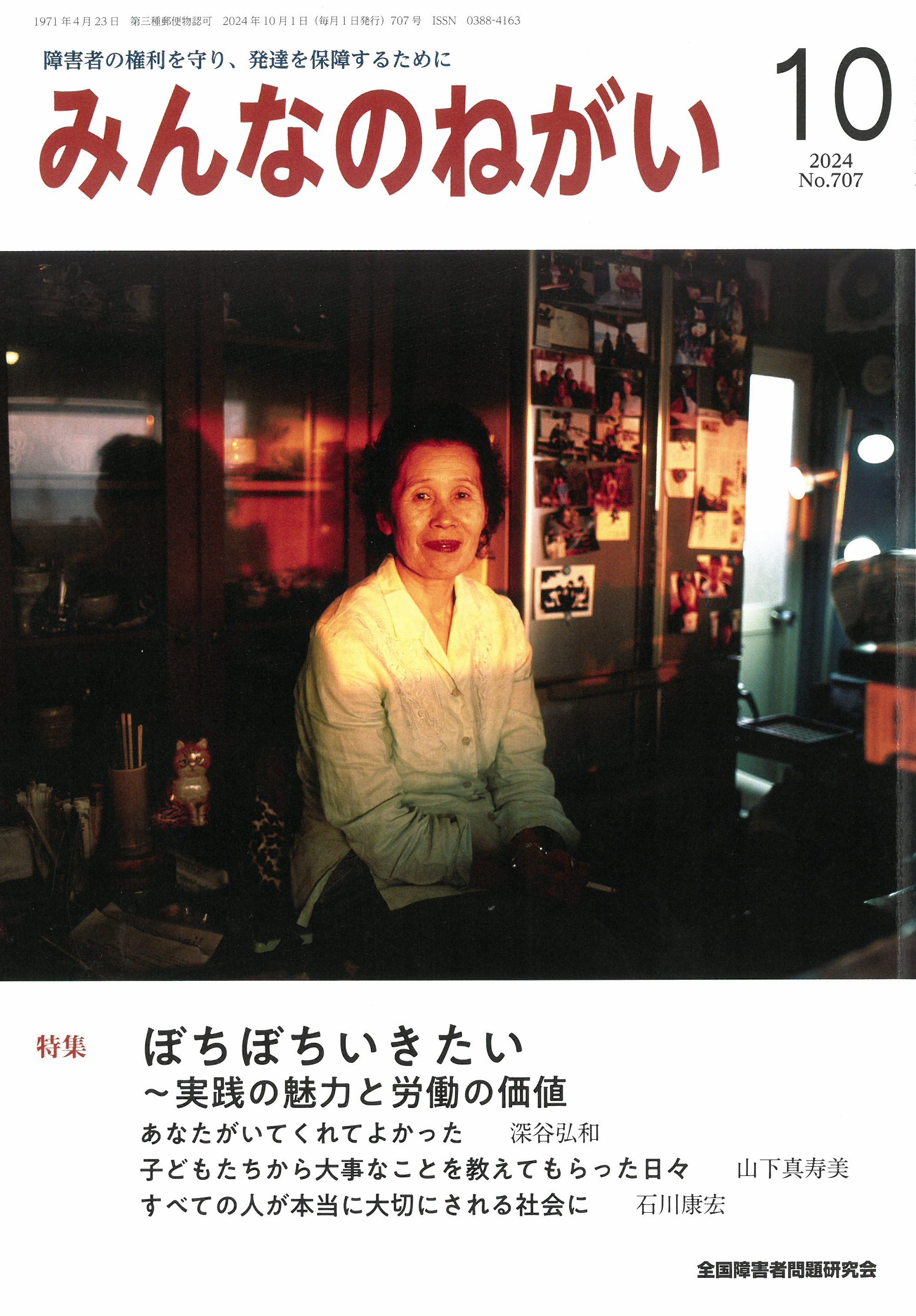

<表紙のことば>

千葉県内房の海岸の先端に佇む喫茶店「岬」。女店主はオープンから半世紀近くもの間ずっとひとりでこの店を切り盛りしてきた。かつて火事で店が焼失したこともあり、様々な苦難を乗り越え、房総の絶景を望むこのカフェは今も営業を続けている。その素晴らしいロケーションと店主のドラマチックな人生は小説や映画のモデルにもなった。

太平洋に沈む夕陽とスピーカーから流れるビートルズ。閉店後のいつもの一服に付き合わせてもらい昔話を聞く。この場所でこの景色をずっとずっとひとりで眺めてきた彼女の、夕焼けに照らされた横顔をじっと眺めていた。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

1 人として 佐伯 淳(元愛媛県数学教育協議会委員長)

2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)

4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 船橋秀彦(全障研茨城支部)

6 響け石突き 藤野喜子(日本視覚障害者協議会理事)

7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

8 この子と歩む 撫 理恵子(神戸市)

11 進め! 推し活道 石吉(三重)

特集 ぼちぼちいきたい 実践の魅力と労働の価値

13 進路指導のやりがいとむずかしさとワークバランスと 六車加代(岡山 特別支援学校)

14 私が実践を続ける理由 谷延幸祐(鹿児島 学童支援ゆめの樹)

15 この仕事、捨てたもんじゃないな 荒瀬耕輔(京都 特別支援学校)

16 同僚たちとの議論から得られた気づき 荒瀬修三(岐阜 ポップコーン福祉会)

17 あなたがいてくれてよかった 深谷弘和(天理大学)

20 子どもたちから大事なことを教えてもらった日々 山下真寿美(島根)

22 すべての人が本当に大切にされる社会に 石川康宏(神戸女学院大学名誉教授)

24 私ときょうだい 白井綾乃(埼玉)

26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)

30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)

34 シリーズ 保育の現場から 金子美音子(大阪 コスモス いづみ保育園)

36 実践にいかす障害と発達 精神障害のある子ども・若者の理解と支援 安藤佳珠子(日本福祉大学)

38 ニュースナビ 生活のしづらさなどに関する調査 佐藤久夫(日本社会事業大学名誉教授)

40 実践の魅力 中藤美紀(高知)

43 あそぼう、つくろう 塚田直也(筑波大学附属視覚特別支援学校)

44 みんなのひろば

46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 篠原憲一(熊本)

デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

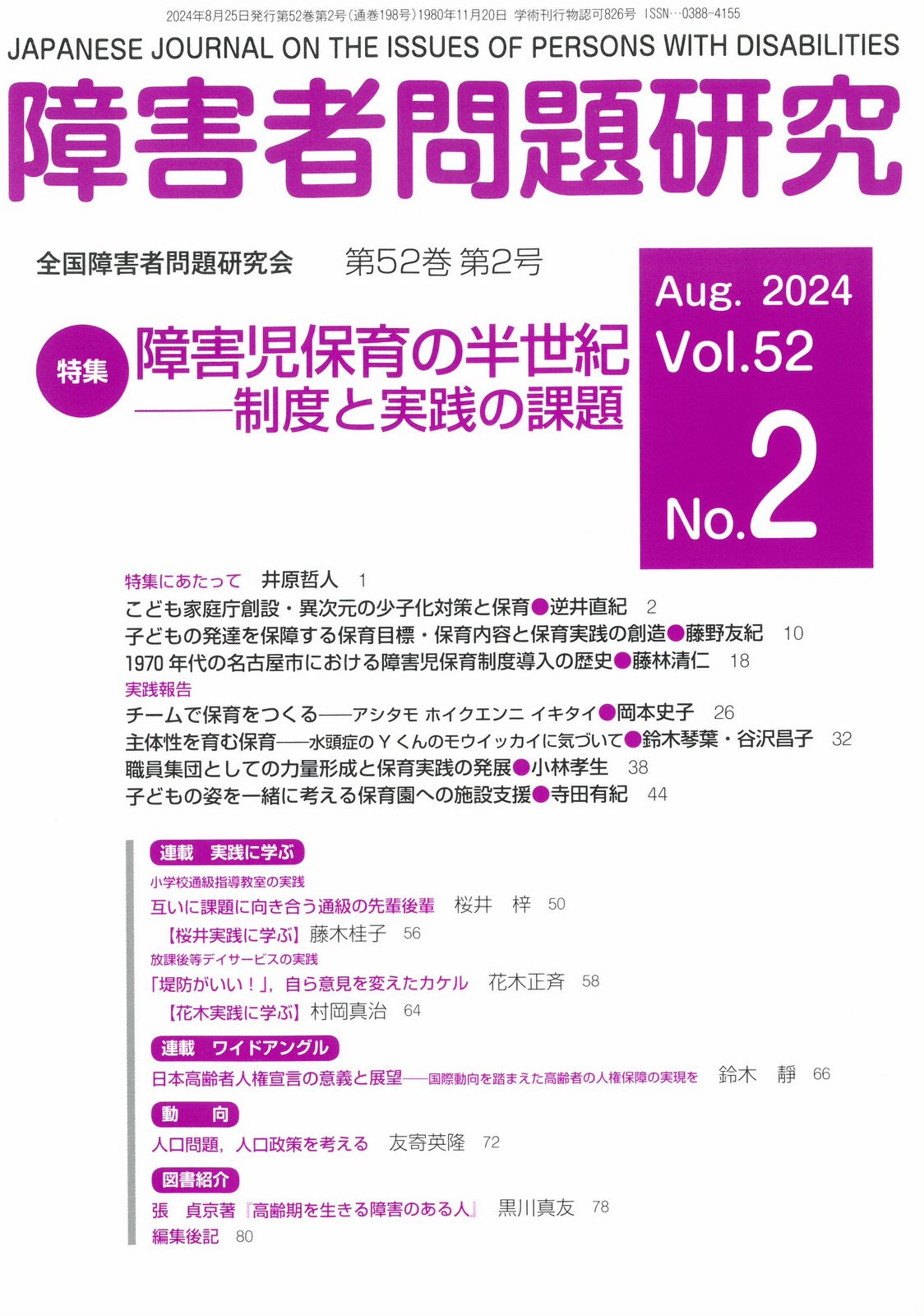

「障害者問題研究」52巻2号 特集=障害児保育の半世紀 -制度と実践の課題

JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES

ISBN-984-4-88134-196-4 C3037 定価2750円(本体2500円+税)

特集 障害児保育の半世紀 -制度と実践の課題

特集にあたって

/井原 哲人 白梅学園大学

こども家庭庁創設・異次元の少子化対策と保育

子ども人口の減少局面における保育政策の動向

/逆井 直紀 保育研究所・全国保育団体連絡会

1990年代,保育政策は,女性労働力活用のために保育所積極活用策へと転換が図られた.社会福祉基礎構造改革により福祉は利用者と事業者との直接契約方式に切り替えられたが,2015年度からの子ども・子育て支援新制度でも,保育所は児童福祉法24条1項にもとづく公的責任が維持された.その一方で,条件の異なる多様な保育の受け皿が併存した.2023

年度にこども基本法等が施行,こども家庭庁が創設され,2024年からこども未来戦略が始動したもとでの保育政策では,保育士の配置基準の若干の改善があり,子どもの権利保障を拡充する兆しはあるものの,政策の基調は依然,規制緩和中心の新自由主義的な路線である.特に,保護者の就労の有無を問わず柔軟に一定時間だけ6ヵ月~2歳までの子どもを預かる「こども誰でも通園制度」は,一時託児の市場化の恐れがあり,多方面から警鐘が鳴らされている.

子どもの発達を保障する保育目標・保育内容と保育実践の創造

/藤野 友紀 札幌学院大学人文学部人間科学科

現行の「保育所保育指針」は幼児教育のグローバル・ガバナンスの影響を受けて,小学校教育との接続の視点を明確に打ち出している.その具体化が「幼児期までに育ってほしい姿」である.個人の認知能力や非認知能力の育成を保育目標とし,その達成に向けて保育の「質」を上げていく発想は,子どもを「人材」とみなし,保育から創造性を奪う危険

性を孕んでいる.子どもの発達を保障することは,子どもの「能力」の開発と同義ではない.保育は目の前の子どもの願いを探ることから出発する.子どもの願いを踏まえて保育目標と保育内容をつくりだし,新しい価値を共有する.この保育の創造性が守られてこそ,子どもの発達は保障される.

1970年代の名古屋市における障害児保育制度導入の歴史

/藤林 清仁 同朋大学社会福祉学部社会福祉学科

1974年に「障害児保育実施要綱」が策定されると,愛知県名古屋市においても障害児保育が制度化されていった.名古屋市では,民間保育所において障害のある子どもの受け入れが行われていた.その実践があったため,民間保育所を対象にした人件費補助制度が先に始まった.公立保育所への障害児保育補助制度においては,労働組合も議論に参加して制度をつくりあげていった.

実践報告

チームで保育をつくる

アシタモ ホイクエンニ イキタイ

/岡本 史子 滋賀県・大津市立 保育園

実践報告

主体性を育む保育

水頭症Yくんのモウイッカイに気づいて

/鈴木琴葉、谷沢昌子 京都府・社会福祉法人 保健福祉の会 洛西保育所

実践報告

職員集団としての力量形成と保育実践の発展

/小林 孝生 神奈川県・社会福祉法人あおぞら理事,あおぞら菅田保育園園長

実践報告

子どもの姿を一緒に考える保育園への施設支援

/寺田 有紀 北海道・社会福祉法人 楡の会

連載/実践に学ぶ

【報告】小学校通級指導教室の実践

互いに課題に向き合う通級の先輩後輩

/桜井 梓 大阪府・小学校通級指導教室

【桜井実践に学ぶ】

働きかけつつ内面に近づく

──子どもたちをつなぐ通級指導教室

/大阪府・小学校通級指導教室 藤木 桂子

連載/実践に学ぶ

【報告】放課後等デイサービスの実践

「堤防がいい!」,自ら意見を変えたカケル

実践しつつ,子どもの内面に近づける放課後実践の魅力

/放課後等デイサービス指導員 花木 正斉 鹿児島県・社会福祉法人麦の芽福祉会 学童支援ゆめの森

花木実践に学ぶ

地元生活に根ざした,人間としての豊かさの追求

/ゆうやけ子どもクラブ 村岡 真治

連載/ワイドアングル 第26回

日本高齢者人権宣言の意義と展望

国際動向を踏まえた高齢者の人権保障の実現を

/鈴木 靜 愛媛大学法文学部

動向

人口問題,人口政策を考える

/友寄 英隆 労働者教育協会

図書紹介

張 貞京著

『高齢期を生きる障害のある人──人とつむぎ,織りなす日々のなかで』

(全障研出版部2023年)

/黒川 真友 滋賀県・社会福祉法人おおつ福祉会

▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ

▶ 「読む会」情報

日時 2024年9月27日(金)19時~21時 /zoomミーティングによる開催

■ 障害のある子も含めた地域の保育は今どうなっているのだろうか。

■「こども未来戦略」「10の姿」「誰でも通園」などの政策は子どもの権利を

保障するの?

■子どもの発達を保障する保育実践を創造するには?

【話題提供】こども家庭庁創設・異次元の少子化対策と保育

逆井直紀さん(保育研究所、全国保育団体連絡会)

【参加者の意見交流】

○参加費無料。お手元に当該号をご用意ください。

○つぎのフォームより参加申し込みをお願いします。

https://form.run/@shoumonken52-2

定価1650円 ISBN978-4-88134-176-6 2024年8月6日

公設公営の療育センターの民間委託、児童発達支援センターや児童発達支援事業の市場化、世帯の経済状況や親の働き方の変化…子どもをめぐる状況が目まぐるしく変化していくなか、障害のある子どもたちの生活は「午前中は保育園、午後からは児童発達支援事業」というように、一日の中でも切り売りされるようになってきています。そんななか、私たちは療育をどのように考えていけばいいのでしょうか。

全障研広島乳幼児サークルは、2012年の全障研広島大会をきっかけに、発達保障に根ざした療育を広めていくために結成されました。本書は、「療育って楽しい!」と思えるような療育づくりを、保護者とともに数々の実践と運動を紡いできた広島からのメッセージです。療育で大切にしたいこと、明日の療育が見えてくる、そんな一冊になりました。

ぜひ、この本を手に自分たちの職場では、地域では…と考え合うきっかけに。

もくじ●

療育って楽しい!

仲間がいっぱい ひろしまの療育

序 療育の灯火 2/白石正久・白石恵理子

はじめに ~子どもの笑顔と仲間がいっぱいの療育を

part1 療育の中で育つ子どもたち・・・・・・・・・・・・・・・

1 「~だけれども」と自分の心と向き合うⅯちゃん

2 保護者とともにAちゃんについて悩んだ日々

広島市の療育センター一覧

part2 療育を紡ぐ楽しさと喜び・・・・・・・・・・・・・・・・

1 実践と運動の歴史をつなぐ

2 『仲間がいっぱい ひろしまの療育』

3 子ども・家族・職員がつながる「行事」

4 子育ての基盤になる親子通園

part3 親・保護者と療育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 障害児の親になること①

2 障害児の親になること②

3 保護者として、ひとりの生活者としての私

part4 縦糸に歴史、横糸に実践と人々の思いを・・・・・・・・・

~広島の療育の歴史と運動

1 広島市の療育を充実・発展させる運動

2 自治体労働者として

3 保護者とともに

part5 広島乳幼児サークルの役割・・・・・・・・・・・・・・・

part6 療育が教えてくれること・・・・・・・・・・・・・・・・

◉障害の重い子どもの療育にたずさわる保育士として出会いの中で学び大切にしてきたこと

◉マンガ「だいじょうぶ 大丈夫」

おわりに ~平和であればこそ

執筆者一覧

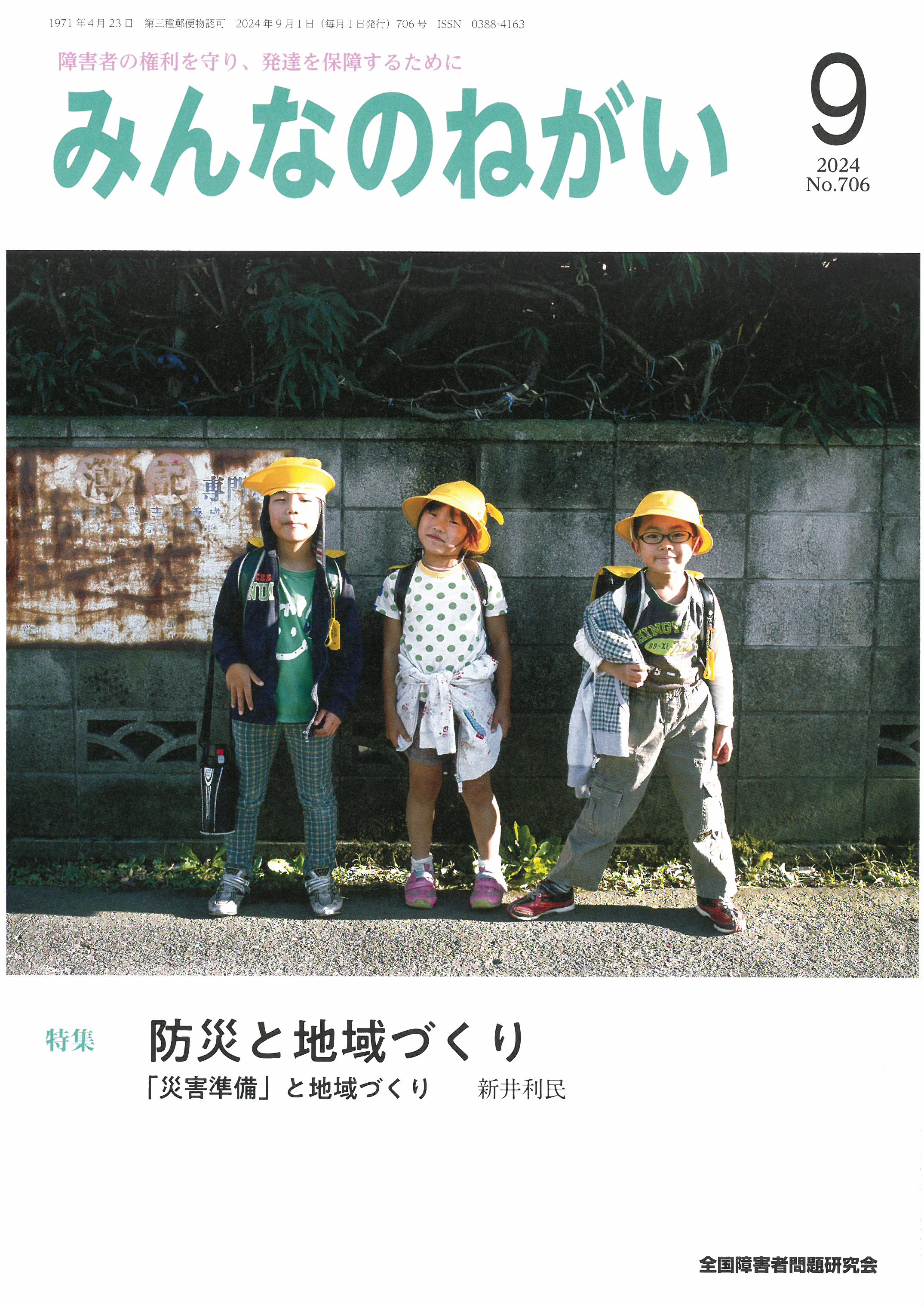

<表紙のことば>

子どもたちにレンズを向けると、みんなそれぞれの雰囲気を醸しだしてくれる。生まれてきて10年足らずだけど、もう個性やキャラは出来上がっているのだ。僕は小学生の頃の記憶をやたらと鮮明に覚えている。友達との人間関係、学校の行事、家族とのこと。すごく周りを見ていたし、今よりもっと繊細な悩みをいっぱい抱えていたような気がする。子どもは、大人の想像よりもはるかにひとりの人間として自立している。でも、表面に出てくるものは無垢で自由奔放で可愛いらしい。そのギャップが魅力なんだろうなあと、いつも街や道で出会う子どもたちを眺めている。あの頃の自分を隣に並べながら。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

1 人として 佐藤初美(NPO 10代、20代の妊娠SOS新宿キッズ&ファミリー理事長)

2 【インタビュー】いまを語りあう 浜田桂子(絵本作家)

4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 船橋秀彦(全障研茨城支部)

6 響け石突き 藤野喜子(日本視覚障害者協議会理事)

7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

8 この子と歩む 川波多三紀(大津市)

11 進め! 推し活道 志村大樹(宮城)

特集 防災と地域づくり

13 能登半島地震から半年が過ぎて 宮本典潔(石川・相談支援センターつばさ)

14 福島の震災・原発事故のいま 加賀重哉(全障研福島支部)

16 防災に関する障都連(東京)のとりくみ 垣見尚哉(障都連)

18 大阪の「障害者・家族にとっての防災課題検討会」のとりくみ 雨田信幸(きょうされん大阪支部)

20 熊本地震、その時わが家は 山内美代子(熊本)

21 「災害準備」と地域づくり 新井利民(立正大学)

24 私ときょうだい 村瀬智弘(千葉)

26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)

30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)

34 シリーズ 保育の現場から みんなのねがい編集部

36 実践にいかす障害と発達 楠 凡之(北九州市立大学)

38 ニュースナビ 旧優生保護法訴訟最高裁判決 佐藤ふき(きょうされん)

40 実践の魅力 間山響子(青森)

43 あそぼう、つくろう 羽地知香(沖縄女子短期大学)

44 みんなのひろば

46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 松島明日香・ナガノテツコ

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 阿利澄江(埼玉)

デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、永野徹子、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

いざ奈良!

第58回全国大会 奈良2024 情報です 8月9日

〇2024年8月3日、4日と奈良で開催された第58回全国大会は、1500人の参加のもと成功しました。

さまざまなご協力にこころから感謝いたします。

〇全体会、学習講座の「録画配信」は、8月9日~9月30日までおこないます。

参加者には、登録いただいたメールに録画配信のURLなどをお知らせしています。

○奈良大会テーマソング ここからの一步 大好評です

▶特設ページ「奈良大会2024」へ

<表紙のことば>

毎年撮影に訪れる、夏の青森。県道沿いの小さな看板に惹かれ、岩木山のふもとにあるお店にたどり着いた。ここは“嶽きみ”というこの地域特産のとうもろこしの直売所。首にタオルをかけた元気なおっちゃんにとりあえずこれ食べてみな、と生の嶽きみを渡され、かじった瞬間驚いた。こんなに甘くてみずみずしいとうもろこしは食べたことがない!しかも生で。その反応におっちゃんは満面の笑みを浮かべた。この時期この場所でしか作れない嶽きみ。この味に仕上げるにはとても手間がかかるそうだ。愛しい津軽弁で語るおっちゃんと日本一甘い嶽きみ。ものづくりへの誇りと生き甲斐がひしひしと伝わってきた。

土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある

<目次>

1 人として 奥田和男(奈良県精神障害者家族連合会)

2 【インタビュー】いまを語りあう 浜田桂子(絵本作家)

4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 船橋秀彦(全障研茨城支部)

6 響け石突き 藤野喜子(全日本視覚障害者協議会理事)

7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

8 この子と歩む 山﨑理恵(高知市)

11 進め! 推し活道 西田真緒(埼玉)

特集 平和をあきらめない

13 あきらめちゃいけない!―語り尽くせぬテニアン・サイパンへの思い― 太田直子(記録映画制作)

16 [座談会]平和ってどんなこと?(浜田桂子・山中信吾・古澤直子・中村美知子)

20 青年たちと平和公園で学ぶ 長迫 稔(広島 まなびキャンパスひろしま)

22 私と平和

24 私ときょうだい 上西範洋(奈良)

26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)

30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)

34 シリーズ 保育の現場から 山田真理子(京都 青い空保育園)

36 実践にいかす障害と発達 楠 凡之(北九州市立大学)

38 ニュースナビ 公立特別支援学校教室不足調査 村田信子(全日本教職員組合)

40 実践の魅力 川合 桃(奈良 小学校)

43 あそぼう、つくろう 羽地知香(沖縄女子短期大学)

44 みんなのひろば

46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 松島明日香・ナガノテツコ

47 BOOK/編集後記

裏表紙 おいしいひととき 村瀬弘明

デザイン・イラスト

うじたなおき、えむあーる、勝倉大和、永野徹子、橋野桃子、山内若菜

▶ご購読希望は出版部オンラインへ

「障害者問題研究」52巻1号 特集=在宅医療を受ける子どものトータルケア

JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES

ISBN-984-4-88134-166-7 C3037 定価2750円(本体2500円+税)

特集 在宅医療を受ける子どものトータルケア

特集にあたって/細渕富夫(長野短期大学)

地域で医療を受ける子どものトータルケア

/栗山宣夫(育英短期大学)

本論は,自宅等で医療や医療的ケアを受けている,あるいは通院して医療を受けているなど,地域で医療を受けている子どもの多様性に応じたトータルケアとは何か,どのように検討されるべきであるのかについて示した.トータルケアとは多職種による支援ということに留まらない.「トータル」には子どもを丸ごと受けとめるという意味と,支援者同士が互いに補完し合っていくという意味がある.この「2つのトータル」の見地から事例をあげ,その中で「ニーズの高さ」という言葉が異なった解釈をされている状況も示し,この異なる解釈から生じる問題を克服していくためには他職種とのコーディネートの有無が影響すること等,支援の実現に向けた重要なポイントについて述べた.

難病の子どもと家族を支える多職種による支援と連携 ラ・ファミリエの活動より

/檜垣高史(愛媛大学大学院医学系研究科、NPO法人ラ・ファミリエ)・太田雅明(愛媛大学大学院医学系研究科)・赤澤祐介(愛媛大学大学院医学系研究科)・樫木暢子(愛媛大学大学院教育学研究科)・西朋子(NPO法人ラ・ファミリエ)

「子どもたちが,病気を乗り越えて,成長して発達して,自立していくことは,小児医療をはじめ,小児保健・福祉・教育分野・就労分野の関係者など,子どもに携わるみんなの共通の願いです」.慢性疾病や難病の子どもとその家族を支援するためには,多職種による連携(医療,ソーシャルワーカー,地域資源,心理,教育,経済的支援も含めた就労支援などの連携)が必要である.病気を乗り越えながら,成長・発達して自立していくためには,多くのハードルがあるため,ライフステージに合わせた切れ間のない支援体制を構築して,多領域・多職種・専門職が実質的に連携して,支援の必要性を予測し,専門家として積極的に関わっていくことが重要である.その具現化に向けて,認定NPO法人ラ・ファミリエにおける,小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の取り組みの一部を紹介する.ラ・ファミリエに相談すれば何とかなるかも…といわれるような「地域子どものくらし保健室」を目指している.

小児がん経験者の生活と復学支援

/瓜生英子(国立国際医療研究センター病院 小児科)

小児がんでは,疾患自体の特性や治療,長期入院が,治療中のみならず治療後の長期にわたり,小児がん経験者の学習に影響を及ぼすリスクがある.小児がん経験者がスムーズに復学を行えるよう,診断・入院の早期から教育に関する課題に取り組む必要がある.復学できる状況となった場合には,退院前に,がんそのものや治療に伴う身体的合併症や心理状態により,学習・学校生活に影響しうるリスクにはどのようなものが予測されるか,復学支援会議の場で情報を共有し,多職種による支援につなげる.復学には,当事者である小児がん経験者が主体的に課題に向き合うとともに,家族と医療者,院内教育を担当する特別支援学校等と復学後の学校が,治療中から治療後,将来の自立までを見通して長期にわたり連携・協働し支える必要がある.

報告

障害が重い青年の在宅支援の歩み

/理学療法士 坂野幸江(大阪府・訪問看護ステーション非常勤職)

報告

地域の病気の子どもの支援 ネフローゼ患者当事者として支援に携わって

/三好祐也(認定NPO法人ポケットサポート 代表理事)

報告

保育所・幼稚園における医療的ケアの実際と課題

/下川 和洋(特定非営利活動法人 地域ケアさぽーと研究所・理事)

報告

小児がんの子どもの退院後へのつなぎとその生活を支えるもの

/佐藤比呂二(元都立特別支援学校教員、都留文科大学特任教授)・白﨑翔吾(東京都立墨東特別支援学校 いるか分教室OB)

連載/実践に学ぶ

【報告】小学校特別支援学級の実践 妙義山とぼく

子ども自身の力で何かをつかむとき

/松本綾乃(群馬県・安中市立安中小学校 教諭)

【松本実践に学ぶ】子どもの事実から実践をつくる

/品川文雄(元 障害児学級教員)

連載/実践に学ぶ

【報告】地域の障害者運動の実践 障害者の家族とともに歩んで50年

川口市民の会の歩みと取り組み

/久遠貞志(埼玉県・障害者の生活を高める川口市民の会 事務局長)

【久遠実践に学ぶ】地域の障害者運動が育ててきたもの

/塩見洋介(NPO法人 大阪障害者センター)

連載/ワイドアングル 第25回

ノーモア・ミナマタ第2次訴訟とその意義 すべての水俣病被害者の救済のために

/ノーモア・ミナマタ第2次熊本訴訟弁護団 中島潤史(はみんぐ法律事務所 弁護士)

動向

文部科学省通知4文科初第375号(4.27通知)が特別支援学級に与えた影響

第1年次としての2023年統計の検討

/越野和之(奈良教育大学)

図書紹介

日本障害者協議会(JD)編『障害と人権の総合事典』

/中村尚子(NPO法人 発達保障研究センター)

▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ

▶ 「読む会」情報です

日時 2024年7月11日(木)19:00~21:00/zoomzoomミーティングによる開催

話題提供 小児がんの子どもの退院後へのつなぎとその生活を支えるもの

白﨑翔吾さん(東京都立墨東特別支援学校いるか分教室OB)

佐藤比呂二さん(元 都立特別支援学校教員、都留文科大学特任教授)

参加者の意見交流

参加申込は https://form.run/@shoumonken52-1

参加費無料です。お手元に本号をご用意ください。

全国障害者問題研究会

第58回全国大会(奈良2024)基調報告(案)

常任全国委員会

はじめに

「子どもを産む・産まないは人から勝手に決められることではありません。判決が自分のことを自分で決められる社会につながることを、心から願っています」。

旧優生保護法のもとで障害を理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判(以下、優生保護法裁判)を審理した最高裁判所大法廷で原告の一人、北三郎さん(81歳、活動名)はこう訴えました。原告のみなさんは異口同音に、家族や自分が悪いのではない、法律をつくった国に責任があったことがわかって裁判を起こしたのだと来し方を振り返って訴えました。

7月3日最高裁は、旧法と手術は憲法に違反する、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える除斥期間を適用するのは「著しく正義・公平の理念に反する」と断じました。まさに歴史的な全面勝訴判決です。問題の本質を社会に広げ、日本社会の人権水準を高め、力にしていきましょう。

障害者の権利を保障する視点で社会を見たとき、改善すべきさまざまな矛盾や課題が明らかになってきます。

その例が災害です。2024年1月1日に発生した能登半島地震は甚大な被害を生み、被災者は現在も多くの困難を抱えた生活を余儀なくされています。いち早く現地支援を開始したきょうされん「能登半島地震」災害対策本部は、高齢化率が5割を超える状況の中、支援が必要なのに、そのニーズが認識されずに孤立状況にある障害者々の実態を報告しています(『みんなのねがい』6月号)。支援者不足のために福祉避難所が開設されなかったという報道もされました。能登半島地震では、現在の日本が抱える高齢化、地域格差などさまざまな矛盾が浮き彫りになりました。

しかし、これまでに各地で発生したさまざまな災害をみると、そこで得られた教訓が国の施策に十分に反映されているとは言えません。東日本大震災から13年が経過しましたが、福島第一原発周辺の「帰宅困難地域」は解消されておらず、故郷に帰れない人々がいます。被災地で生活している人々の声をしっかりと聞き続け、今何ができるのか、被害を最小限に留めるためにどのような備えが必要なのかを考え続けなければなりません。そのためには、国や自治体の行財政のあり方を、生活するすべてのものの安全・安心を保障するものに転換する必要があります。

4月、2024年度の障害福祉サービス等報酬改定が行われました。今次改定の特徴は、成人、児童分野ともに「加算による評価」を前提にした基本報酬引き下げ、成果主義の強化、支援時間による報酬の細分化にあります。これらが重なり合い、すでに年間数百万円もの減額が見込まれるという事業所からの声もあがっています。こうした報酬の特徴は、障害福祉を介護保険制度にさらに近づけようとすることにあります。生きること、生活すること、働くことに対する支援が細切れにされたり、加算が付くかどうかといった観点での支援になったりしてよいわけがありません。状況の改善に向けて、高齢者分野との共同がますます求められており、それはまた、福祉の公的責任を問う運動にもつながっていきます。

2022年9月に国連・障害者権利委員会から日本政府に対して出された障害者権利条約の履行状況に関する「総括所見」は、あらゆる面での「父権主義」と人権保障の遅れを指摘しています。しかし政府は、締約国としての自らの責任を投げ打ち、「総括所見」に対応する法的義務はないと開き直っています。環境省と水俣病患者・当事者団体との懇談会での発言制止問題にみられるように、この国の政府は、そもそも当事者などの声を真摯に受け止める姿勢を欠いています。“私たち抜きに、私たちのことを決めないで”は、障害者権利条約の基本理念であり、政策決定過程に当事者が参加し、その声を行政がしっかりと受け止めていくことの大切さを示しています。「総括所見」の内容をしっかりと読み解き、発達保障の視点から施策の改善を提起していくことが必要です。

そのためにも私たちは、それぞれが抱えている問題を持ち寄り、話し合い、聴き取りあって、それぞれの思いをより合わせ、手を取り合って根本的な課題の解決に向けてともに力を出し合いましょう。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は3年目を迎えました。イスラエルは世界中の世論の厳しい批判にもかかわらず、ガザ地区での大量虐殺行為を止めていません。戦禍は一般市民に多大なる被害を生むとともに、障害者の生活に甚大な影響を及ぼし、人権を踏みにじります。武力に武力で対抗しようとする考え方では、暴力が暴力を生み出し続ける負の連鎖を断ち切ることはできません。しかし、日本政府は軍事費に2024年度に約8兆円もの支出を計上し、また防衛装備品の輸出ルールを緩和するなど、軍拡の方向に舵を切り、憲法9条の改悪も目論んでいます。障害者を生み出す最大の原因は戦争であることを正面に据えて、今こそ、憲法9条をもつ国から、武力ではなく対話と連帯による安全保障の道を、全世界に発信していく必要があります。

Ⅰ 乳幼児期をめぐる情勢と課題

1)「子どもの権利」を軸に考えよう

保育所では、76年ぶりに保育士一人あたりの子どもの人数が見直され、4・5歳児が30人から25人に、3歳児が20人から15人になりました。「子どもたちにもう1人の保育士を」と声を上げてきた運動の成果です。しかし制度上の改善が、“ゆっくりと待ってあげたいけど余裕がない”という保育現場の悩みの解消にはつながっていません。そもそも発達上の課題をもつ子どもとともにクラスづくりをするにはあまりにも不十分な保育条件です。

そのようななか、保育所・幼稚園において、保育時間中にスポット的に児童発達支援事業所に通うケースも増えてきたという指摘があります。「○○の力をつけてあげたいから」というねがいによるのですが、子どもの生活や集団はどうあるべきか、保育所等と療育機関が考え合うことが必要です。

6月、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が成立しました。「異次元の少子化対策」を具体化する「こども未来戦略」(2023年12月閣議決定)に対応する法改正です。なかでも注目される新事業の一つが「こども誰でも通園制度」。これを推進する人たちは、「同世代の子どもと関わる機会を得て発達を促す」「親の育児負担の軽減や孤独感の解消につなげる」と主張しますが、3歳未満児をスポット的に保育所等に預けることを可能にするこの制度は、安心・安定した関係や環境のもとで生活したいという子どもの要求とはかけ離れています。子どもに関するすべての措置は「子どもの最善の利益」を第一に考慮して行わなければならないという子どもの権利条約にも反するでしょう。社会福祉政策の視点から見ると、公的責任のもとで実施されている保育の分野に自由契約制度を導入することになる点も見過ごせません。

こども基本法施行やこども家庭庁の発足(ともに2023年)以来、そこに子どもの権利条約の記述が盛り込まれたことをもって、子ども施策が前進するとみる世論もあります。しかし「こども未来戦略」は経済・社会システムの維持、持続的な経済成長の達成を前面に押し出しています。子どもがゆたかに発達する権利を保障し、また、保護者が悩みながらも安心して子育てに向かえるようにするという本来的な目的を見失い、労働力対策としての少子化対策に偏重していないでしょうか。

2)言葉にならない思いに応える保育・療育を譲らない

2024年4月、改正児童福祉法が施行されました。今回の改正で、児童発達支援センターの中核機能が法に定められ、努力目標であった地域支援が報酬上で評価されることとなりました。しかし、児童発達支援センターの運営基盤は依然として日額報酬制、応益負担であり、利用契約という保護者に責任を押しつける制度には全く手が付けられていません。子どもが遊ぶこと、保護者の相談にのることにお金がかかる仕組みはそのままです。

今報酬改定に際して、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」という「5領域との関連性」や、「インクルージョンの観点を踏まえた取組」、「支援提供におけるインクルージョンの視点」を個別支援計画に明記することが求められました。現在示されている「児童発達支援ガイドライン(素案)」では、「発達支援」のなかに5領域の支援の具体的な内容まで例示されています。

子どもたちは、“ほんとうはやりたいんだよなぁ”といった、そっと触れないとはじけてしまいそうな揺らぐ心をもって日々を生きています。その心にゆっくりと時間をかけて寄り添い、向き合ってもらうことで、自分と他者への安心と信頼を育て、外の世界に向かっていくのです。私たちは、言葉にならなくとも、まなざしや身体の微細な動きに表される子どもたちのねがいを要求の表現として大事にしてきました。5領域の具体例として示されるものは、そのような子どもの繊細な能動性を大切にして、子ども自身が発達的な自由を広げていくものではなく、望ましい能力や行動をてっとりばやく形成しようとする狭い発達観をもたらすのではないでしょうか。子どもたちの“やりたい!”がつまった遊び、生活をまるごと捉えた療育が、個別支援計画の「5領域」や「インクルージョンの取組」によって、子どものねがいからかけ離れた実践にならないようにしなくてはいけません。

3)地域で手をつないで共同の輪を

乳幼児期には、出生時から乳幼児健診を経て保育・療育へと連なる、母子保健のネットワークを基盤に、身近な地域の保健師や保育・療育を支える専門職と一緒に、保護者自身の精神的なしんどさ、貧困などの生活苦も見つめつつ、家族を支え、応援していける体制が必要です。近年、多様な療育事業所や在宅サービスが広がり、保護者の就労へのねがいも高まるなかで、親子通園療育をはじめとする必要な支援につながりづらいといった状況も聞かれます。医療機関委託ではない集団健診、気になる時期からの親子教室のねうちをあらためて確認し合いましょう。保護者が一人で悩まずに安心して子育てができるような子育てネットワークも必要です。公的責任のもと、地域の状況に応じて、医療や福祉など多様な分野が連携して今日的な共同のあり方を考えていかなくてはいけません。

各地で就学前の関係者を中心に粘り強く集い、地域、ライフステージをこえた課題を共有する努力が続けられています。深まる矛盾をひとりで、あるいは職場や地域だけで抱えるのではなく、職場・地域をこえて語り合う場があることは貴重です。子どもの要求を大切にした療育と、保護者・家族を支えるネットワークとは何かを考え合い、仲間がいることに勇気をもって日々の仕事に向き合うことができます。“子どもと関わる仕事がしたい”という思いを通して生まれてくる悩みも喜びも、みんなのものにできるような集団的な取り組みが求められています。

今年2月、「発達保障をめざす保育実践・療育実践交流集会」(主催・発達保障研究センター)が開かれ、保育・療育の実践、保育と療育の連携について学び合いました。子どもの発達を保障する地域をつくり、保育・療育をゆたかなものにしていくために、分野をこえて手をつないでいきましょう。

Ⅱ 学齢期をめぐる情勢と課題

1)インクルーシブ教育と発達保障

国連・障害者権利委員会の総括所見は、障害児学校・学級など分離された特別な教育をやめるように要請したと報じられました。全障研は、総括所見が障害児者・家族の権利保障に生かされることをねがって、『障害者権利委員会総括所見とインクルーシブ教育』(2023年8月)を出版、『障害者問題研究』で「障害者権利条約総括所見の焦点と課題」(51巻2号)を特集し、総括所見の理解を深めました。

これらを通して、総括所見は、障害のある子どもへの排除圧力を強め続けている日本の通常学校・学級の現状や、特別支援学級に在籍する子どもの実状をないがしろにして一方的に学ぶ場を規定した文科省通知(2022年4月27日)、18歳以降の障害のある青年・成人の教育を受ける権利の著しい制限など、旧来の差別的な特殊教育の性格が残存した「特別支援教育」が永続化することへの警鐘と批判であることを学びました。インクルーシブ教育の実現を阻む教育条件の貧困さや課題は、通常学校・学級をはじめとして、教育全体に及んでいることを押さえておく必要があります

「障害のある子どもの教育改革提言―インクルーシブな学校づくり・地域づくり―」(2010年3月3日全障研常任委員会)は、「障害のある子どもの教育の改革は、単に特別支援教育の問題でなく、通常の学校教育全体の改革、とりわけ差別と排除がなく学習参加の権利が保障されるインクルーシブな学校づくりと連動」すること、それは「すべての人が安心して暮らし活動できるインクルーシブな地域づくりの一環として展開される」ものであることを指摘しています。この観点を改めて学びなおし、真のインクルーシブ教育について議論を深めていきましょう。

2)子ども、保護者、教師の悲しみ、苦しみ――笑顔あふれる学校を取り戻したい

競争的、管理的、暴力的な教育により、子どもたちのねがいが抑圧され、その結果、いじめや不登校、自殺など、生存権、発達権、教育権が侵害される事態が生じています。保護者は、学校に背を向け、教職員と共同することができない状況に追いつめられています。また、自分の指導力不足を責め、心を病み、休職や退職する教職員が増加の一途をたどっています。

こうした異常な状況の背景には、全国や自治体独自の学力テストをはじめとして、学力至上主義の競争的な教育を推し進めてきたこと、現場の実情に応える教職員定数の改善や、教師に無定量な労働を強いる給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の是正に背を向け、臨時・非常勤教職員ばかりを増やしてきたこと、学習指導要領改訂を盾に教育内容をこと細かく規定し、教育課程づくりへの管理を強めてきたことなど、行き届いた教育のために必要な条件を整えないまま、管理と統制ばかりを強めてきた政治があります。

特別支援学校では、教室不足が深刻化しています。2023年度の文科省調査では、教室不足数は2年前の調査から381教室減り、3,359教室と報じられましたが、間仕切り教室や倉庫等の転用など、いわゆる「転用教室」にる「一時的な対応」の総数は352ヵ所も増加し、7,476ヵ所に上っています。子どもたちの教育を受ける権利を阻害する「一時的な対応」を教育上「支障がない」と捉える自治体が増え、障害のある子どもたちは劣悪な環境で学ぶことが当たり前、とする価値観が浸透していることが危惧されます。

私たちは、悲しみや苦しみ、しんどさに侵された学校ではなく、子ども、保護者、教職員の笑顔があふれ、希望や夢を語りあうことのできる学校、権利としての障害児教育を取り戻し、真のインクルーシブ教育を実現していきたいと思います。

月刊誌『みんなのねがい』には、今を懸命に生きる人たちが綴ったねがい、一人ひとりが自分や相手の大切さを実感できるようなことばがつまっています。『障害者問題研究』には、障害児者をめぐる情勢の背後に潜む本質的な問題や課題に切り込むための多彩な英知がつまっています。本大会には、子どもたちの人間的な発達へのねがいを見つめ、それにこたえる実践を創造したいと願って綴られたレポートがたくさん寄せられました。障害のある子どもたちの豊かに学ぶ権利を保障するために、私たちに何ができるのか、子どもの姿と実践の事実に学び、考え合っていきましょう。

3)子どもたちの豊かな発達を保障するために――安心と信頼で満ちた放課後を

学齢期の子どもたちは、自分と共通の価値をもつ多彩な仲間とのつながりや、自分にとって真に意味・価値のある世界を発見していくような生活を求めています。

放課後の生活も大切なその一部です。しかし、放課後生活を支える放課後等デイサービスの場は、財政面で不安定な下に置かれ、その結果、子どもの発達・命が脅かされるような事態が生じています。運営の財源となるのは一日単価制の基本報酬です。今回、子どもの支援時間を3つに区分した基本報酬が導入されました。これに障害の状態や時間延長などのさまざまな支援によって「加算」が付くしくみですが、そもそも実践者の仕事や活動にふさわしい単価(報酬)ではありません。また、乳幼児期同様、「健康・生活」、「運動・感覚」など5領域に対応した個別支援計画の様式が示され、子どものねがいから発想する遊びを中心とした活動ではなく、領域に対応した目標を立て、それに応じた指導をする放課後等デイサービスが増加しかねない状況になっています。

子どもたちは、安心感と信頼感で包まれ、多彩な仲間との交流が保障された場だからこそ、豊かな発達の道筋を歩んでいくことができます。低い基本報酬を前提として、見かけだけの専門性を掲げて加算を求めざるを得ない矛盾だらけの制度では、そうした豊かな場は実現できません。

全障研の研究運動から生まれた「障害のある子どもの放課後保障全国連絡会」の実践、運動に学び、子どもも大人も安心できる放課後の場を実現していきましょう。

Ⅲ 成人期をめぐる情勢と課題

1)障害のない人と平等に社会参加ができる社会を

4月、改正障害者差別解消法が施行され、国と自治体だけに課せられていた合理的配慮の提供義務が民間企業などにも適用されました。けれども実施に必要な財政的な裏付けはなく事業者任せです。そもそも、同法が施行された時から、差別の定義や訴える手段などが不明確でしたが、今回も法を生かすための施策は不十分なままです。

社会参加の端緒である移動やアクセスの点では、たとえばJR九州で駅員が配置されず鉄道を使えない事態が生じるなど、社会的障壁が残され、あるいは新たに生み出されています。公共的な施設でもアクセスできないだけでなく、トイレ等が使えない、タッチパネルによる注文や支払いができないなど、障害に対応すべき改善課題はあらゆるところにあります。それを訴えたくても、訴えるしくみそのものも整備されていません。インターネット上の匿名掲示板では、当事者の声に対する「わがまま」「めいわく」などの声もあります。格差と貧困が社会に広がる中で、障害者の声を拒み、受けとめない分断も強まっていきます。

2)支援者の不足は働くこと・暮らすことの破壊

労働人口が減少し、福祉の仕事を選ぶ人たちが減っています。地域において生活を支えられない事態が起こっています。保育・療育、介護などの仕事に携わる人たちの不足は深刻で、高齢分野では2025年には介護人材の需要が約253万人見込まれるのに対して、供給は約215.2万人にとどまるといわれています。障害分野、保育分野も同様で、求人に対して応募がありません。そのうえ離職率も高く定着率が低いままです。公的なハローワークを介した求人では職員を得られず、欠員を埋める必要から派遣会社を使うと、本来、障害者のために使われる税金の一部が派遣会社に流れることになります。

職員不足の原因は、まず賃金や労働時間などの条件が悪いことにあります。賃金の面では他職種に比して8万円以上も低賃金です。夜勤などもある過酷な労働条件もあります。加えて、障害分野の仕事に就いた人に、どんな支援をすればいいのか、仕事の中核となることがらを伝えようにも、マニュアルに頼ることができない仕事です。強度行動障害や愛着依存行動への対応などには、高い専門性が必要ですが、ゆとりのない職場では、学び合いができない状況もあります。常勤換算方式による職員配置のしくみの下で、限られた時間内で働くパート職員も多く、話し合いもできません。

言葉がなく障害の重い人の激しい行動を止めようとして「虐待が生じる」という事態も多発しています。虐待防止研修の実施や身体拘束減算による「締め付け」だけでは適切な支援にならないことは明らかです。

職員が退職し未充足となった結果、入所施設との契約が打ち切られた事例も出ています。ヘルパー不足は余暇支援を制限することにもつながっています。家族のレスパイトのためのショートステイも同様です。「健康で文化的な最低限度の生活」そのものが成り立たなくなっています。

3)障害者支援事業そのものを揺るがす報酬制度

2024年度からの新報酬は、支援提供時間、利用者の障害支援区分、支援者の資格条件を組み合わせた、より複雑で細分化されものとなりました。就労継続支援B型などは、さらに利用者の工賃で報酬単価が決められます。加えて、「食事提供」、「医療連携」、「強度行動障害」、「地域連携」などを実施した場合には、様々な要件をクリアした上で加算請求ができることになります。職員の賃金保障と事業の維持のために少しでも収入を増やそうと、施設の管理者は必死に検討しています。